増え続ける倉庫管理システムと維持コストに現場が悲鳴 日本梱包運輸倉庫の解決策とは?:20年モノのレガシーシステムをどうモダナイズしたか

200以上の個別カスタマイズされた倉庫管理システムの運用に限界を感じた日本梱包運輸倉庫。同社はシステム刷新に踏み切った。レガシーシステムをどのようにモダナイズしたのか。

日本梱包運輸倉庫株式会社からのお知らせ

このたび日本梱包運輸倉庫株式会社(以下、日本梱包運輸倉庫)は、2026年4月1日をもちまして、

社名を「日本梱包運輸倉庫株式会社」から「ニッコン株式会社」に変更いたします。

グループのブランドであるニッコンに統一することにより、さらなる事業拡大を目指してまいります。

日本各地で物流サービスを展開する日本梱包運輸倉庫は、倉庫管理システム(WMS)を荷主ごとにカスタマイズしながら長年稼働させてきた。その結果、200を超えるシステムを抱え、運用保守に多大な工数がかかっていた。

この課題を解消するために、同社はサーバレスマイクロサービスアーキテクチャを採用したWMSのスクラッチ開発に踏み切った。WMSの内製化を推進するに当たり、同社グループ内のシステム会社であるニッコン情報システムと協業。グループとしてのノウハウ共有と外販を視野に入れ、開発を開始した。

属人化と誤出荷リスク 物流現場が苦悩した旧システムの限界

日本梱包運輸倉庫の米川稔氏は、旧システムでは顧客の多様なニーズへの対応に限界があったと言い、システム刷新前の状況を次のように明かす。

「従来のシステムはオフコンをベースに20年以上も前に構築されたもので、各荷主の要望に応じてベースシステムをコピーして個別にカスタマイズする形で運用していました。その結果、システムは200以上に上り、1つの機能を改修するだけのために全てのシステムを調査・修正する必要があり、運用管理が非効率な状況に陥っていました」

システムの複雑化は倉庫や輸送現場の業務にも影響を及ぼしていた。業務ごとに異なる細かな仕様が積み重ねられた結果、作業が属人化。繁忙期でも部門間で人員を融通しにくくなるなど、人材の柔軟な配置が困難だった。操作性に難のあるユーザーインタフェース(UI)には、若手の従業員を中心に不満の声が上がっていた。

紙ベースの運用による誤出荷リスクも大きな課題だった。帳票を事務所で印刷し、現場で目視確認。作業後に再び事務所でデータ入力するという従来のフローではヒューマンエラーを防ぎ切れず、誤出荷を起こす可能性があった。そんなことが起これば、顧客の生産ラインを停止させる恐れもある。

柔軟性とコスト削減を両立させる スクラッチ開発にかけた次世代WMSの構築

日本梱包運輸倉庫が取り扱う商材は、完成車や部品、建材、食品など多岐にわたり、それぞれの管理項目も大きく異なる。完成車はシリアルナンバーで、タイヤは製造年週で、食品は賞味期限で管理するといった具合に、商材ごとに固有の要件がある。

米川氏率いるプロジェクトチームは当初、WMSパッケージの導入も検討したが多様なニーズに柔軟に対応するのには限界があった。同社のビジネスモデルに最適なシステムを構築するため、スクラッチでの開発を選択した。

「WMSパッケージで荷主ごとの多様なニーズに対応しようとすると多くのカスタマイズが必要になり、バージョンアップのたびに大規模な検証も発生します。年間数千万円のライセンス費用も無視できません。柔軟性とコスト効率を両立させる手段として、スクラッチ開発が最適だという結論に至りました」

システム刷新プロジェクトは2017年に立ち上がり、ニッコン情報システムを中心に開発を推進した。同社の萩原健介氏は、当時をこう振り返る。

「『Amazon Web Services』(AWS)を活用した、クラウドネイティブかつサーバレスなアーキテクチャのシステムを開発するのは初めての試みでした。WMSでこのような先進的なアーキテクチャを導入するのは、業界でも非常に画期的だったと考えています」

開発フェーズでは、週2回のユーザーレビューを実施しながらプロジェクトを進めた。仕様や画面モックを高頻度で確認するプロセスを取り入れたことが、品質とユーザー満足度の両立に貢献した。萩原氏は、週2回のレビューはハードだったが、ユーザーの声をリアルタイムで取り込むことで現場に最適化されたシステムを実現できたと語る。

誰でも使いやすい物流システムへ 多様なユーザーに寄り添う設計の工夫

システムの本格的なモダナイゼーションとサーバレスアーキテクチャの構築を強力に推進するための戦力として、日本梱包運輸倉庫は開発パートナーに日本システム技術(以下、JAST)を選択した。JASTの熊澤篤氏は、プロジェクト参画の背景を次のように語る。

「私の事業部はサプライチェーン領域を中心に多数の案件を手掛けています。AWSを活用したサーバレスアーキテクチャやマイクロサービス化の実績から、アマゾン ウェブ サービス ジャパンを通じてニッコン情報システムさまをご紹介いただきました。これが同社との関係性を築く発端となりました」

プロジェクトに参画したJASTは、開発前期に基盤整備に注力。後期はサーバレス環境の構築を推進した。ピーク時は30人体制で開発に当たり、同年7月1日に新システムの運用を開始した。日本梱包運輸倉庫は、クラウドを用いた新システムを「CIRRUS」(シーラス)と名付けた。「巻雲」を意味する単語で、最も高い位置にできる雲として知られている。

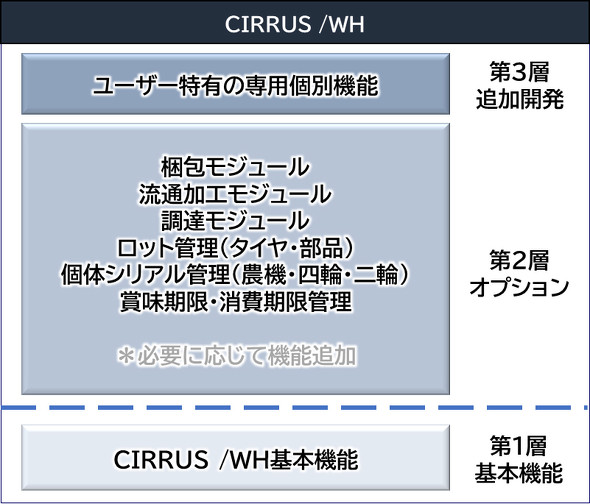

CIRRUSの設計思想の中核は三層構造のアーキテクチャにある。第一層は汎用(はんよう)的な倉庫管理の基本機能、第二層は商材別の管理機能、第三層は荷主向けの個別機能で構成される。この構造により、基本機能のみで標準的な在庫管理が可能で、必要に応じてオプション機能を追加できる柔軟性を実現した。

サーバレスマイクロサービスアーキテクチャを採用したことで、初期インフラ投資を抑えつつ物流量の変動に柔軟に対応できるようになった。米川氏は「AWSを用いたサーバレスの導入によってインフラのキャパシティープランやサーバ構成の検討にかかるコストが大幅に削減され、オンプレミスで必要だったキャパシティー調整やホットスタンバイ、負荷分散の検討工数も大きく軽減されました」とシステム刷新の効果を語る。

新システムのもう一つの大きなポイントは、公衆回線を活用した端末接続だ。従来は専用線を使っており、倉庫への敷設に数カ月を要していた。公衆回線を使えるようになったことでスマートフォンをハンディーターミナルとして利用でき、場所を問わず作業できるようになった。物流量が急増した際に外部倉庫を一時的に利用する場合も、スマートフォンを持ち込むだけで対応できる。

JASTの横尾彰二氏は、開発において最も苦労したのはユーザーの利便性と誤出荷防止のバランスだと語る。

「画面遷移を減らして作業をスムーズに完了させたい一方で、誤出荷防止のためには確認画面やチェック機能が不可欠でした。現場の声を反映しながら、使いやすさと安全性を両立させることに苦心しました」

手が小さい人でも操作しやすいボタン配置や、外国籍の作業者にも分かりやすい簡潔なメッセージなど、開発メンバー全員が「誰がどう使うか」を念頭に置いてUIを設計した。この細やかな配慮こそが、CIRRUSの使いやすさを支える要因となっている。

繁忙期の要員削減と誤出荷減少を達成 CIRRUSがもたらした現場の変化

CIRRUSの導入により、現場にはさまざまな変化が見られた。米川氏は、その一例として次のようなエピソードを挙げる。

「ある営業所では、繁忙期になるとプリンタの印刷音が1日中鳴り響いていました。CIRRUS導入後はピッキングリストの印刷が不要になり、従業員からは『印刷音が消えて異様に静かになり、本当に繁忙期なのかと錯覚する』という声がありました」

定量的な成果も現れている。これまで2人必要だった繁忙期の増員を削減できた他、誤出荷の件数も減少した。目視チェックからハンディーターミナルによる確認に変えたことで、後処理にかかる工数が大幅に削減された。スマートフォンを利用したハンディーターミナルの採用は、属人化の解消にも寄与している。

「従来の専用端末は操作の指導に時間を要していましたが、スマートフォンを採用したことで画面タップやバーコード読み取りなど直感的な操作が可能になりました。スマートフォンに慣れていれば短期間で習熟でき、属人化解消にもつながっています」(米川氏)

システムを統一したことで、一つの仕組みで業務を切り替えて作業できるようになり、特定の部門が忙しくなったら他部門がスムーズに応援できる体制が整った。荷主からも「これなら安心できる」と高い評価を得たという。

業界全体の課題解決へ 3社が描く物流業界DXの構想

CIRRUSは、刷新プロジェクトの立ち上げ当初から外販を見据えていた。その背景には、労働時間の上限規制によって物流業界のDXが急務になっている「2024年問題」がある。物流業界の課題解決にCIRRUSを役立てるため、展示会に積極的に出展。全国の営業所における導入実績を紹介するとともにJASTと連携して販路を拡大している。

CIRRUS最大の特徴は、三層構造による高い汎用性にある。基本的な在庫管理は標準機能で対応可能であり、シリアルナンバー管理や賞味期限管理といった機能はオプションとして追加できる。萩原氏は、実稼働システムとしての強みについて次のように語る。

「日本梱包運輸倉庫の現場から上がってくる要望や改善点を反映させているため、機能性も使い勝手も日々向上しています。倉庫作業者の声を反映した現場視点のシステムであること、公衆回線を活用しているため無線LANの設置が不要なので導入ハードルが低い点が特徴です」

JASTの今泉健太郎氏は「機能面だけでなくコスト面にも注目してください。導入コストや運用コストを低価格に抑えているという自負があります。スムーズに導入できる点もCIRRUSのポイントです」とコスト面での優位性を強調する。

CIRRUSの機能を拡充する計画も進んでおり、輸送管理システム(TMS)の開発に注力している。将来的には統合物流管理システム(LMS)の実現を目指し、蓄積した実績データをAIで分析して最適な提案につなげる仕組みの構築を目標としている。

日本梱包運輸倉庫とニッコン情報システムの内製化は、JASTの支援を受けてさらに加速し、物流業界全体のDX推進へとつながるはずだ。

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本システム技術株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2026年1月15日

日本梱包運輸倉庫の米川稔氏(デジタル統括部 部長)

日本梱包運輸倉庫の米川稔氏(デジタル統括部 部長) ニッコン情報システムの萩原健介氏(ソリューションGr. グループマネジャー)

ニッコン情報システムの萩原健介氏(ソリューションGr. グループマネジャー) JASTの熊澤篤氏(デジタルイノベーション事業本部 第二事業部 事業部長 兼 クラウドイノベーション部 部長)

JASTの熊澤篤氏(デジタルイノベーション事業本部 第二事業部 事業部長 兼 クラウドイノベーション部 部長)

JASTの横尾彰二氏(デジタルイノベーション事業 第二事業部 クラウドイノベーション部 一課 主任)

JASTの横尾彰二氏(デジタルイノベーション事業 第二事業部 クラウドイノベーション部 一課 主任) JASTの今泉健太郎氏(デジタルイノベーション事業本部 第二事業部 クラウドイノベーション部 二課長)

JASTの今泉健太郎氏(デジタルイノベーション事業本部 第二事業部 クラウドイノベーション部 二課長)

「ラボ契約」は未来指向のIT戦略 ナリコマグループは、なぜJASTを選んだのか

「ラボ契約」は未来指向のIT戦略 ナリコマグループは、なぜJASTを選んだのか 転職・就職情報サービスで成長を続ける「Re就活」 開発チームはどう活動しているのか

転職・就職情報サービスで成長を続ける「Re就活」 開発チームはどう活動しているのか