セキュリティ的に意味なし “旧ノーマル”な職場にはびこる習慣、その名も「PPAP」を知っていますか:半径300メートルのIT(1/2 ページ)

テレワークやクラウド化が進む昨今、職場や生活の“ニューノーマル”として、今までのIT運用や習慣を見直す動きが出てきています。そこで今回、職場の“セキュリティ対策”とされている習慣のうち「実はそれ、セキュリティ的に意味がないんです。いらないんです」と言いたいものを2つご紹介しましょう。皆さんも、実はよく知っているかも――?

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は私たちの生活を大きく変えました。いや、現在進行形で変えている最中かもしれません。これを面倒なことだと思うか、それとも降ってわいた有史以来のチャンス(?)と思うかはその人次第。ならば、これを機に一気に生活を変えるとまではいかなくても「変えることを考えるきっかけの検討」程度でも始められれば、それは非常に大きな一歩なのではないでしょうか。

とはいえ「何を変えるのか」を考える段になると、一体何をどう変えればいいのか戸惑う人もいるでしょう。この際、今まで当たり前だったプロセスをどう効率化できるかを考えてみましょう。つまり、そこから「何を捨てるか」「実はムダだったものは何か」を考えるのです。今回はセキュリティ記者として個人的に「この際捨てるべし!」と考えるもの2つを紹介します。

この際捨てるべし 〜1つ目〜 ハンコを何とかしよう

1つ目は、テレワークが始まったときに“最大の敵”とも考えられた「ハンコ(押印)」文化です。書類になつ印するためだけに、感染のリスクを覚悟しながら泣く泣く出社したり役所に出かけたりした方は多いと思います。とはいえ、さすがにハンコをいきなり職場や生活から捨てることは難しい――と考えていたら、これに関しては大きな援護射撃が法務省から出てきました。

同省は2020年6月19日、その名も「押印についてのQ&A」という文書を公開しました。法務省自ら「今般、テレワークの推進の障害となっていると指摘されている、民間における押印慣行について、その見直しに向けた自律的な取組が進むよう」公開したとしています。

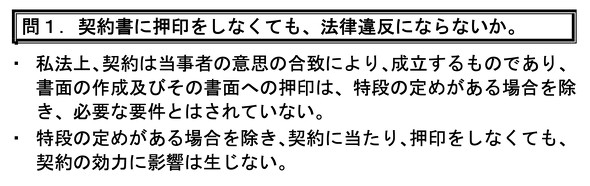

同文書の冒頭には「ハンコをなくす」ことを考えたとき、誰の頭にも浮かぶだろう懸念事項――「契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか」という項目が出てきます。

同項目には、契約書はあくまで「当事者の意思の合致により成立」するもので、押印は「必要な要件とはされていない」とあります。契約書に押印が必須でないのなら、社内文書にだって同じことがいえるはずです。

実際、私が2000年ごろに外資系の企業にいた当時、回ってくる社内文書のチェックと決裁は、それぞれの責任者が登録した手書きのサイン(それも、崩すどころではなく、ほとんど記号にしか見えないようなもの)で実施していました。日本の商習慣に慣れていた私は、初めてそれを見たときびっくりしたのを覚えています。しかし、冷静に考えれば、当事者同士で「意思の合致」さえ確認できれば決裁書類はやりとりできるのです。その後すぐに書類の決裁は電子化されましたが、基本的な考え方は変わりません。

恐らく、いきなり日本の職場からハンコを全てなくすことは不可能でしょう。しかし、「法務省も認めている」「アフターコロナに向けて慣行を変えよう」という流れを作れれば、意外に早く“ハンコのない未来”を実現できるかもしれませんよ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.