うそをつくし、実は計算も苦手──ChatGPTを使う前に知っておきたいこと5選:ChatGPT使いこなし術(2/2 ページ)

「ChatGPT」の基礎から応用まで、仕事や生活で役立てるためのTipsを連載で紹介する。

(3)個人情報や機密情報は、基本的に入力しちゃダメ

ChatGPTへの指示において、「次のテキストを翻訳して/要約して」といった使い方は便利だ。しかし、仮にそのテキストが会社の重要な議事録の文字起こしデータであったとしたら、情報漏えいになってしまうので注意が必要だ。個人向けアカウントの場合には、まずこうした使い方において、所属組織に関連する情報を送るのは避けるべきだろう。

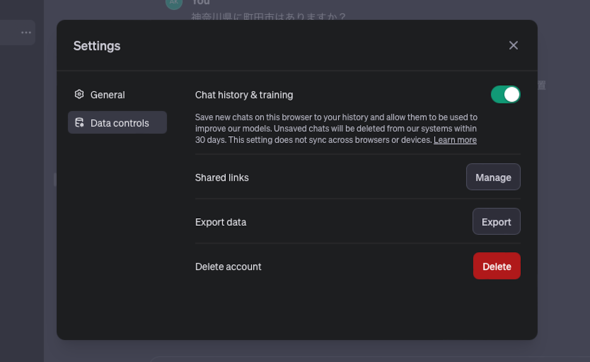

なお、小規模な企業等や個人が、どうしてもビジネスシーンで個人向けアカウントのChatGPTを活用したい場合には、最低限、デフォルトでオンになっている「送信した内容が生成AIの学習に使われる」許可を、オフにしておきたい。その上で、各自使い方の吟味をして欲しい。

(4)画面左下にあるアカウント名をクリックして表示される「Settings」をクリック

例えば、具体的な情報の言及をさけ、他人に知られても問題ない一般的な言葉に置き換えながら使うならば、多くの問題ないだろう。例えば、「新しくリリースするカメラアプリを、多くの人に認知してもらうには、具体的にどんなことをしたらいい?」と聞くのではなく、「商品を多くの人に認知してもらうためのマーケティングのポイントは?」のように一般化して送信すれば良い。

(5)確率は低いものの、著作権のリスクがある

本記事時点におけるOpenAIによる利用規約としては、「ChatGPTで生成したコンテンツ自体は商用利用可」とされている。ただし、生成AIがどこで学習した内容をどのくらい使っているのかは分からない。ChatGPTに書いてもらった小説の書き出しが、他の作品に類似していた──なんてことも絶対に起こらないとはいえないので、類似の著作物がないかどうか、可能な限り内容のチェックは怠らないようにしよう。

また、生成したテキストに引用などが含まれる場合には、情報元の利用規約などを確認するように心掛けたい。

既存のガイドラインも参考になる

以上のように、ChatGPTを使うどういう姿勢でいればよいのか、は悩ましいところだ。一方で、運用のルールを全て個人や会社などで考えるとなると大変である。

既に生成AIに対する利用のガイドラインがいくつか公開されているので、運用の方針・ルールづくりをする際には、これらを参考にすると良いだろう。

例えば、JDLA(日本ディープラーニング協会)は、2023年5月に「生成AIの利用ガイドライン」のひな型を公開しており、同年10月にはこれをアップデートしたものも公開している。また、文部科学省は、2023年7月に「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」を出している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

いまさら聞けない「ChatGPT」連載スタート 仕事や生活で役立てるために、これから始める3つの基本操作

いまさら聞けない「ChatGPT」連載スタート 仕事や生活で役立てるために、これから始める3つの基本操作

「ChatGPT」の基礎から応用まで、仕事や生活で役立てるためのTipsを連載で紹介する。 まるで人間と会話「ChatGPT with voice」が無償公開 「語尾に“にゃん”と付けて」とお願いしたら気まずくなった

まるで人間と会話「ChatGPT with voice」が無償公開 「語尾に“にゃん”と付けて」とお願いしたら気まずくなった

独特のイントネーションはあるが日本語が達者な外国人と話しているような会話ができる。 ジョルダン、ChatGPT活用の音声チャットアプリ「HANASON」提供 雑談から相談、創作まで

ジョルダン、ChatGPT活用の音声チャットアプリ「HANASON」提供 雑談から相談、創作まで

ジョルダンは、ChatGPTを活用したスマホ向けチャットアプリ「HANASON」をリリース。5つの各カテゴリーからユーザー自身の嗜好に合わせてテーマを選択でき、今後は追加機能を搭載した有料版でも展開していく予定。 今年のCES 2024は「AI祭」につきる――でもそのAI、今までと何が違うのか

今年のCES 2024は「AI祭」につきる――でもそのAI、今までと何が違うのか

米ネバダ州ラスベガスで開催された「CES 2024」が閉幕した。今年はAI(人工知能)推しの出展者が多かったのだが、10年以上CESを取材してきた筆者からすると、よくよく考えると「毎年同じことを言っているだけ」にも思える。AIは、結局マーケティングワードでしかないのだろうか。 SMSでChatGPTが利用可能に 「AIチャットくん」がソフトバンクやY!mobile向けに提供

SMSでChatGPTが利用可能に 「AIチャットくん」がソフトバンクやY!mobile向けに提供

piconは、ChatGPTのAPIを利用したLINE bot「AIチャットくん」のSMS版を提供開始。電話番号「255000」にSMSを送信すれば利用でき、サービス対象はソフトバンク、Y!mobile、LINEMOのユーザー。