AI開発×スパコンのSIer、HPCシステムズがAIシステム導入で産官学から支持されるワケ

第3次AIブームといわれる昨今、研究や製品開発などのアプローチの一つとしてAIを検討するのはもはや当たり前だ。AIがこれほど普及したのは、並列計算を得意とするGPUの処理性能が近年急激に伸びたことが大きな要因の一つに挙げられる。

よって、企業や大学の研究室などがAIを研究開発するに当たっては、GPU搭載システムの構築が不可欠だ。ただ、システム構築は単にハードウェアをそろえればいいという話ではない。UbuntuなどOSのセットアップ、米NVIDIAのGPUの「CUDAコア」などを効率的に使える環境の構築、既存のネットワークやストレージへの接続、利用ユーザーレベルごとの環境切り分けなど、やるべきことは多岐にわたる。

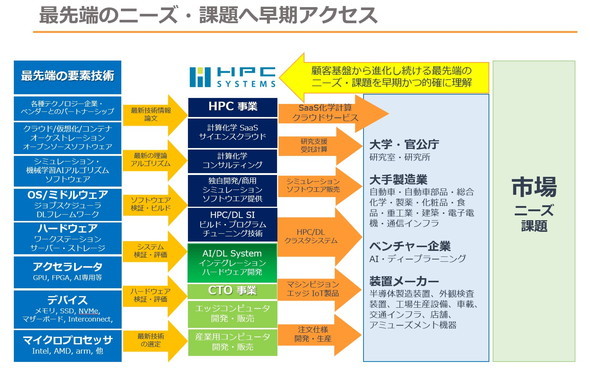

このようなAIのシステムインテグレーション(SI)について、現在のAI市場の黎明期から携わることで産業界、官公庁、大学といった各分野から支持を得ているのがHPCシステムズだ。

同社の顧客にはトヨタ自動車、ENEOS、富士フイルム、味の素、ソニー、日立製作所、パナソニック、NTTなどそうそうたる大企業が並ぶ他、理化学研究所や産業技術総合研究所、JAXA、気象庁といった公的研究機関、東京大学や京都大学などトップクラスの大学も並ぶ。

もともとはスーパーコンピュータ導入支援の技術者集団だというHPCシステムズが、今AIでも支持されている理由とは。彼らの強みを探っていく。

スパコンの化学計算で“ニッチトップ” 顧客のAIニーズに早期対応

同社の社名にもあるように、HPCシステムズがもともと得意とするのはハイ・パフォーマンス・コンピューティング、つまりスパコンを使った計算だ。中でも化学計算に長けており、各クライアントには計算環境構築を含む計算機導入や計算自体の受託、スパコンを利用する上でのチューニングなどを提供してきた。

従業員の約半数がエンジニアで、理論化学や計算化学、有機合成、データマイニング、深層学習などの分野で修士〜博士号を取得した幅広い分野の専門スタッフを抱えている。

このため、化学計算を必要とする製薬や製造業などを中心に顧客基盤を増やしてきた背景を持つ。スパコンでの化学計算という、決して広くはないものの、この分野についてはトップである自負から“ニッチトップ”を同社はうたう。

そんなHPCシステムズが、AIの可能性を目の当たりにしたのは自動運転だった。「自動運転はHPCの文脈にはなかったもの」と話すのは、HPC事業部営業統括の取締役である齋藤正保さんだ。「米国の自動車メーカーTeslaが自動運転を実現する動画を見て、これが日本にもやってくることが分かった」(同)。時期にして、第3次AIブームの火付け役であるカナダ・トロント大学のジェフリー・ヒントン教授が画像認識の計算コンペティションでニューラルネットワークを使い優勝した2012〜15年ごろのことだ。

「この頃から日本の自動車メーカーも自動運転の学習を始めた。そして、この学習は圧倒的にGPUが速い」と齋藤さん。しかし、GPUで計算するにもスパコンを扱う際と同じような技術は必要だ。「自動車メーカーはこれまでHPCを使ってきたような会社ばかりではない。大手では基礎研究所にコンピュータ・サイエンスを修めた人も数人いたが、彼らが作ったものを事業部側がそのまま使うのは難しい。スキルのギャップがあるからだ」

専門家視点では、学習に使うノードの数などを柔軟に指定できる方が計算資源を効率的に使えるが、事業部側ではそうした細かい設定が分からず、本来はもっと少ない計算資源しか使わないのに他のノードまで専有して計算を行ってしまうこともある。

単に計算環境があるだけだとこんな問題も起きてしまいがちだが、ここにHPCシステムズがSIとして関わることで計算システム全体を最適化。ユーザーレベルを分けてそれぞれに合った環境を用意。学習済みのモデルは同社のCTO事業部が作るエッジデバイスに搭載することで自動運転の動作を仮想的に検証できる。そんなAI開発用計算システム導入から環境構築、機能実証までの一連の流れを自動運転のニーズから組み立てていった。

「当時はGPUを触ったことがない企業がほとんどだった」と齋藤さんは振り返る。そんな中でも自動運転を皮切りに、製薬や製造業などHPCシステムズの従来顧客からもAIの開発ニーズが相次いだ。こうしたニーズを早期から捉え、実績を積み重ねた結果としてあるのが今の同社だ。

最新環境を迅速に検証 学習データ作成など上位レイヤーでも支援

そんなHPCシステムズが現在提供しているAI開発用のシステムインテグレーションは、まさに「ワンストップ」といえる。

ハードウェアについては、米NVIDIAの「A100 Tensor Core GPU」や「RTX A6000」といった最新GPUを搭載するワークステーションからサーバまでさまざまなモデルを用意。

また、米NVIDIAの認定パートナーでもあり、その最上位「エリート」レベルでもある同社では、DGX A100やDGX Station A100といった最先端AI開発向けアプライアンスモデルも取り扱う。

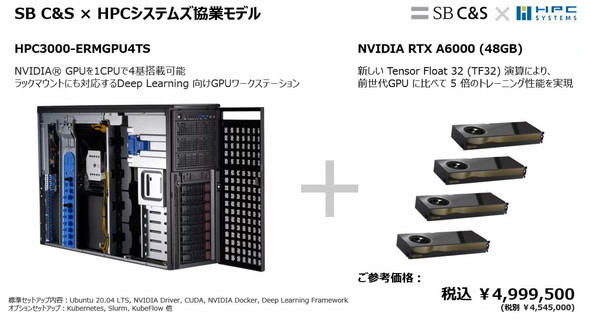

直近の注目は、同社オリジナル製品の中でも最新のモデルとして、RTX A6000を4基搭載し、CPUには米AMDの「EPYC」最上位モデル(64コア)、メモリ512GBなどを実装したAI開発用高コスパモデル「HPC3000-ERMGPU4TS」。499万9500円(税込)という、GPUユーザーなら喉から手が出る仕様と価格で用意している。

ハイエンドのA100搭載サーバモデルは1000万円を超えてくることから、A6000搭載モデルはそこまでの予算はないがGPU環境は求めているような、大学研究室や官公庁などに向けたものとなる。価格を抑えられているのは、NVIDIAの1次代理店であるSB C&Sとの協業によるもの。予算やユースケースに合わせた柔軟なスペック調整も可能だ。

もちろん単にハードウェアだけでなく、OSの他、ソフトウェア環境としてCUDAコアの利用準備やDocker、TensorFlow、PyTorchなどの整備もついてくる。オプションで、学習モデルのエッジデバイスへの実装を簡単にするKubernetesやジョブスケジューラのSlurm、機械学習ワークフロー管理ツールであるKubeflowのセットアップも用意している。

環境の更新や最新技術の導入などにも随時対応する。HPCシステムズ側で検証してから更新するため、ソフトウェアの最新バージョンにありがちなバグなどについても安心だ。

さらに、外部の企業と連携することで、より上位のレイヤーでの支援も手掛ける。3DCGの知見があるシリコンスタジオ(東京都渋谷区)との事例では、少量の実写画像サンプルとCGを組み合わせることで数万枚の教師データを作成するサービスを提供している。

このサービスでは、顔認識の学習に利用できる人物画像や、製品に傷がないかなどを検査するための画像、部品の認識や計数に利用できる散らばった部品の画像などを生成できる。生成した画像から機械学習するのにGPUを使うのはもちろんだが、画像の生成自体にもGPUパワーは役立っている。GPUの扱いに長けたHPCシステムズとCG技術があるシリコンスタジオ2社ならではのサービスといえる。

HPCとAIは両輪 目指すはユーザー中心の“ハイブリッド化”

この5年ほどで急激にAI開発用システムの導入ニーズが増えたというHPCシステムズ。企業としての今後の軸足もAIに移っていくかというと、そうはならなさそうだ。

AIのニーズが伸びているからといって、HPCのニーズがなくなるわけではない。流体力学などに基づく数値解析では、精度や計算量の面からスパコンでの計算が依然として有利だ。

HPCシステムズはHPCとAIを両輪として、今後もユーザーにとって計算が行いやすい環境を届けていく考えだ。

また、計算のクラウド化ニーズにも対応していきたい考えも示している。現在の同社のサービスはオンプレミスが主体といえるが、「ユーザーからすればどちらでもよく、扱いやすい環境で計算したいはず」(齋藤さん)。

機械学習のワークロードでは、ハイパーパラメータを調整しながらモデルの精度を高めるという実験を反復することになる。このため、同社HPC事業部 HPC営業グループ ディープラーニングチームの佐々木伸さんは「普段は手元のマシンを使い、大規模なジョブはクラウドのリソースを活用したいというニーズは増えている」と話す。「何かの制約によりユーザーに負荷が掛かることは抑制したい。環境に依存しないコンピューティングを用意していく」(齋藤さん)。

このような声を捉え、クラウドとオンプレをハイブリッドにしたSIの準備も進めている。

あくまでユーザー中心のコンピューティング環境を提供していきたいとするHPCシステムズ。数値解析などHPC分野はもちろん、AIの研究や開発に使いやすい環境が欲しければ同社にまず相談するのがよさそうだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:SB C&S株式会社、HPCシステムズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia NEWS編集部/掲載内容有効期限:2021年2月9日

齋藤正保取締役(HPC事業部営業統括)

齋藤正保取締役(HPC事業部営業統括) HPCシステムズの事業領域

HPCシステムズの事業領域 「

「 シリコンスタジオと連携し、機械学習の教師データをCGで作成している

シリコンスタジオと連携し、機械学習の教師データをCGで作成している 素材の外観に各種の傷を付けた画像をCGで生成することで、製造現場の不良品検知などに役立てる

素材の外観に各種の傷を付けた画像をCGで生成することで、製造現場の不良品検知などに役立てる 佐々木伸さん(HPC事業部 HPC営業グループ ディープラーニングチーム)と齋藤正保取締役

佐々木伸さん(HPC事業部 HPC営業グループ ディープラーニングチーム)と齋藤正保取締役