“ウソ”をつけないマッチングアプリ、早稲田大の学生がAIコンペで開発 リモートでも緊密にチーム開発できたワケ

一般的なマッチングアプリは、見た目や趣味などの属性を基に人と人とをマッチングする。しかし、人によってはすてきな相手と出会いたいと思うあまり、“背伸び”をしてしまうこともある。「こんなプロフィールなら相手にとって理想的なのでは」──こんな風に、相手の理想像に合わせて自己申告することでウソの属性を作り上げることができてしまう。

そんなウソのマッチングは望ましい結果を生むだろうか? ウソがない価値観でマッチングするのがお互いにとって幸せなはずだが、そんな仕組みは作れるだろうか? このような課題を解決するアプリを、早稲田大学の学生チームが開発した。

チームは同大学が学生向けに開催した「第2回データサイエンスコンペティション」へ作品を提出し、最優秀賞を受賞。

チームは学部2年〜修士1年までの4人で構成。アプリ開発で初めて顔を合わせるメンバーもいた。コロナ禍でリアルに顔合わせができない中でも、緊密に連携を取り、データ分析やアプリ開発を進めていったという。

どんな発想、どんな手法でアプリを作ったのか。チーム「“De AI”がないのは香水のせい」のメンバーと早稲田大に取材した。

マーケティングの論文から逆転の発想 斬新さと応用性で最優秀賞に

彼らが参加した早稲田大のデータサイエンスコンペティションは、あらゆる分野でデータサイエンスの重要性が高まっていることを背景に、同大のデータ科学センターと各学術院(学部、大学院、研究所からなる組織)が共同主催しているイベントだ。

第2回の今回は商学学術院との開催。一般的な分析コンペでは決められた目標に対し精度を競い合うが、今回のコンペは企業から提供された膨大な生活者総合調査データを基にすれば、どんな課題設定をしてもいいというのがユニークな点だ。

分析環境にはMicrosoftが開発するクラウドベースの機械学習プラットフォーム「Azure Machine Learning」(以下、Azure ML)を大学が提供。プログラムのコーディングに慣れていない学生でもドラッグ&ドロップで分析モデルを構築できる「デザイナー」機能があることや、センシティブかつ巨大な調査データの扱いをクラウド上で完結でき、安全であることからコンペへの採用を決めた。

コロナ禍にもかかわらず、コンテストには商学部をはじめ、理工学部や人間科学部など、幅広い分野から42チームがエントリー。このうち33チームが発表資料を提出し、予選をくぐり抜けた10チームが、20年11月にオンライン形式で開催された決勝大会でプレゼンテーションを行った。

コンテストではデータサイエンスの裾野の幅の広さを示すがごとく、さまざまな着想の発表が行われた。消費行動と幸福度の関係性を洞察したり、「オタク」と呼ばれる人々の行動を分析したり……そんな中で最優秀賞に輝いたのが、健康食品のマーケティングについて考察した「1LDKマーケティング・ソリューションズ」と、機械学習で消費行動から価値観を予測したマッチングアプリ「De AI」を作成した「“De AI”がないのは香水のせい」の2チームだった。

「”De AI”がないのは香水のせい」のチームリーダーを務めた原健人さん(修士1年)は、「他のチームがまねできない分析をすること、そして楽しむこと。この2つをチームのコンセプトとして決めて活動してきました」と振り返る。

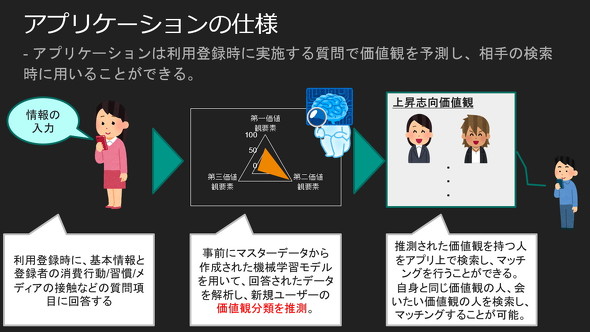

原さんたちが作ったDe AIは、ユーザーの利用登録時にアンケートに回答させることで、ユーザーの価値観を「上昇志向か、安定志向か」「個人志向か、集団志向か」「仕事志向か、趣味志向か」という3つの軸で判定。それを基にマッチングできるアルゴリズムをアプリに実装した。決勝のプレゼンではアプリのデモンストレーションまで行ってみせた。

De AIのアイデアを思いついた字井崇晴さん(学部3年)は「価値観は自分で認識できているわけでもないし、ウソをつくこともできます。そうした情報を基にマッチングしても、望ましくないマッチングになるのではないかと思いました」と、発想のきっかけを明かす。

アイデアの実現に当たって大きなヒントになったのは「価値観が消費行動に影響を及ぼす」ということを記したマーケティング分野の論文だった。

字井さんは「ならば、逆に消費行動という揺るがない事実から人の価値観を推測できるのではないか」と逆転の発想を展開。その仮説に基づいてAIを作成してアプリに実装する作業を、機械学習や統計処理を得意とする竹内啓人さん(学部3年)と、プログラミングやアプリ開発のスキルを持つ鈴木晟矢さん(学部2年)が力を合わせて進めていった。

リーダー、アイデアマン、データサイエンティストにプログラマーと、うまい具合に4人それぞれの得意分野が噛み合った。

アプリ開発に当たっては、提供された膨大なデータの中から「趣味は何か」「どんなスポーツを観戦しているか」など約60項目を抽出し、主成分分析という統計処理にかけて3次元に情報を圧縮。最終的に得られた3次元の軸を上昇志向-安定志向、個人志向-集団志向、仕事志向-趣味志向として定義した。

作成したモデルを交差検証法で確かめたところ、上昇志向-安定志向と個人志向-集団志向の軸では約75%の正答率を実現。「ウソをつけてしまう質問に基づく場合に比べて、価値観に基づいたマッチングがかなりの精度でできているのではないかと結論付けました」(原さん)

もしこのアプリを公開し、ユーザーからのフィードバックを受けて新たな教師データを獲得できれば、さらにマッチングの精度を高めていくことも可能ではないかという手応えが得られたという。

コロナ禍でのチーム開発 ローカル環境とほぼ同じ使い勝手+データ共有も楽な「Azure ML」が要に

AIやアプリの開発は、アイデア出しを経てテーマを決めた20年8月から2カ月以上かけて進めてきた。しかしあいにくのコロナ禍。以前は教室を借りて行っていたサークル活動がオンライン化されたのと同じように、コンテストに向けた準備も、週1のペースでWeb会議サービスを使って進めてきた。

「消費行動を基に3つの軸で価値観を推測する」という方針が決定した後には、線形回帰やランダムフォレストなどさまざまなモデルを使ってデータの解析を試し、最終的に最も精度のよさそうな決定木アルゴリズム「LightGBM」を選択した。適切な目的変数の抽出についても、試行錯誤を重ねながら進めていったという。

この過程ではAzure ML上で簡単にコードを記述、実行できる「Jupyter Notebook」を使い、Pythonで分析用のコードを書いていった。

今回分析対象だったデータは非常にサイズが大きく、PCのローカル環境で扱うのはリソース的に難しい。さらに実際のアンケートから得られたデータであるため、ローカルへのダウンロードなどは大学側としても避けたい思惑があった。ローカルでの分析環境とほぼ同じ使い勝手でかつ、クラウド上でデータの蓄積から分析まで行えるAzureの特徴は、今回のコンテストのニーズにちょうど合致していた。

チームでアプリ開発を担当した鈴木さんは「ローカルに保存できないデータや共有しておきたいデータを、オンラインですぐに共有できたのがメリットでした」と話す。分析担当の竹内さんも「『変更したので送ります』ではなく『変更したので確認をお願いします』で済み、ファイルのやりとりの手間が省けるのは大きなメリットでした」と振り返る。

コンテストを主催する側としても「ツールをイチから自分でインストールして、設定してとなると、やはりハードルが高くなる。また分析活用能力の向上に向け、Azure MLで最新の分析環境を学生に提供できるのはメリットの一つと感じた」(データ科学センター 小林学教授)。使用量に上限を設けつつ、学生たちの活用状況を見ながらスペックを柔軟に拡張できたことも、スモールスタートが可能なクラウドならではのメリットだったという。

教授陣も多くの「気付き」 学生たちの“得意技”に感心

データ科学と各専門分野の知見を組み合わせ、新たな研究や知見を生み出すことを趣旨に開かれているこのコンテスト。実データを扱わせることでデータサイエンスに関するスキルを伸ばし、学生の能力を向上させていくことが目的だ。その意味で確実に成果が出ている上に、指導や審査に当たった教授陣にも多くの「気付き」があったという。

商学学術院の守口剛教授は「経済学部、理工学部、あるいはわれわれ商学部など、専攻によって得意技は異なる。各チームとも自分たちの得意技を使いながらコンテストに参加していたことが、われわれから見ても興味深かった」と振り返る。

例えばコンテストに参加した理工系の学生からは、商学系ではあまり知られていない最先端の機械学習の手法を活用する提案もあった。一方で商学部の学生は分析結果をビジネスやマーケティングに関する示唆に結び付けることに長けており、「それぞれこんな手法、こんな視点があるのかと感心した」(同)。

実データで学生のやる気を伸ばす

通常の授業で実データを扱う機会はなかなかない。データ科学センターの野村亮教授は「実データに触れ、それで結果が出ると学生たちはぐんとやる気になって伸びていく」と手応えを語る。「来年以降も継続して学生の向上心を引き出していきたい」と野村教授。

AI人材が不足しているといわれる昨今だが、この取り組みが続いていけば、早稲田大からはレベルの高い人材がどんどん生まれてきそうだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本マイクロソフト株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia NEWS編集部/掲載内容有効期限:2021年3月11日

早稲田大学の学生チームが開発した、“ウソ”をつけないマッチングアプリ「De AI」

早稲田大学の学生チームが開発した、“ウソ”をつけないマッチングアプリ「De AI」 チームリーダーを務めた原健人さん(経済学研究科 修士1年)

チームリーダーを務めた原健人さん(経済学研究科 修士1年) De AIではユーザーの消費行動から価値観を3つの軸で予測した

De AIではユーザーの消費行動から価値観を3つの軸で予測した マッチングアプリのアイデアを思いついた字井崇晴さん(政治経済学部 政治学科3年)

マッチングアプリのアイデアを思いついた字井崇晴さん(政治経済学部 政治学科3年) 既存のマッチングアプリの課題

既存のマッチングアプリの課題 分析担当の竹内啓人さん(人間科学部 人間情報科学科3年)

分析担当の竹内啓人さん(人間科学部 人間情報科学科3年) アプリ開発担当の鈴木晟矢さん(商学部2年)

アプリ開発担当の鈴木晟矢さん(商学部2年) 小林学教授(データ科学センター)

小林学教授(データ科学センター) 守口剛教授(商学学術院)

守口剛教授(商学学術院) 野村亮教授(データ科学センター)

野村亮教授(データ科学センター)