形だけに終わらせない――本気のDXに取り組むベネッセグループの底力:見せてもらおうか、新しいベネッセの“本気”とやらを

トップダウンでもないボトムアップでもない。「誰のために、何のために」を明確にするところから始めるベネッセのDX。

2021年現在、業種を問わずあらゆる企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を掲げ、変革に取り組み始めている。

教育、介護など複数分野で事業展開するベネッセグループも今、デジタル技術を活用して顧客価値を生み出すことにこだわって、本気で変革に取り組んでいる。

事業に合わせ、現場に並走する形でDXを推進

ベネッセグループは2020年度から、デジタルマーケティングやデータ解析、システム企画などの知見を持つスペシャリストをグループデジタル本部に集め、事業課題に合わせて各事業部に「派遣」して、事業部と共同で複数のDXプロジェクトを進めている。

ベネッセグループ グループデジタル本部 DX推進部門 管理職 水上宙士氏は、この体制を採った理由を「現場の力を用いつつ、現場だけでは進めづらいところにデジタル本部のスペシャリストがコンサルタント的な形で入っていくことで、事業課題に合わせたデジタルの活用およびDXを進めようとしています」と説明する。

DX推進に当たっては、企業それぞれに固有の困難があるだろう。ベネッセグループの場合は、事業領域が非常に幅広く、ひとくくりに語れないという難しさを抱えていた。

具体的には、育児に始まり、小学生・中学生・高校生向けの教材に学校向けの教育事業、さらには介護といった具合に、対象もまちまちならばサービス内容も違う。おのずと事業部ごとの文化も異なれば、DXに対するニーズもさまざまだ。例えば「進研ゼミ」の小学講座、中学講座はタブレットを用いたデジタル学習を展開するなど比較的IT活用が進んでいる。一方で介護領域はまだまだ紙の文化が根強い、といった具合に、デジタル化の進展度合いもまちまちだ。

「そもそもDXは『ビッグワード』で、一口にDXといっても、受け手によって何を指しているかが違う部分があります」(水上氏)

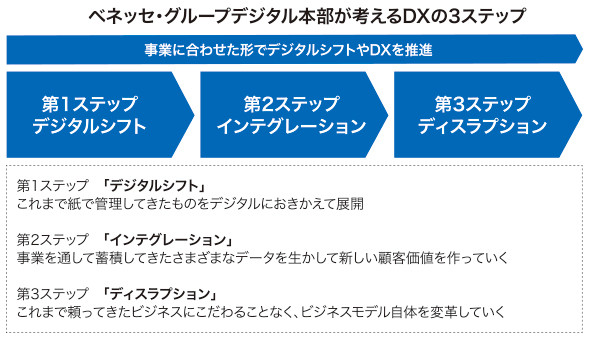

そこでグループデジタル本部は、DXを3つのステップに分けて定義した。これまで紙で管理してきたものをデジタルで管理したり、デジタルマーケティングを展開したりといった「デジタルシフト」が第1ステップだ。業務の中にデジタルを組み込むことで、効率化や生産性の向上を目指していく。

2つ目のステップは「インテグレーション」だ。ベネッセグループには、事業を通して蓄積してきたさまざまなデータがある。

「例えば、一人一人の学習の結果に基づいて適切に解説や問題の出し方を変えていくといった具合に、データをきちんと分析し、それを生かして新しい顧客価値を作っていきます」(水上氏)

最後のステップが「ディスラプション」だ。これまで頼ってきたビジネスにこだわることなく、ビジネスモデル自体を変革していく。社内はもちろん社外にも目を向け、自分たちの領域におけるデジタルディスラプターになり得る「芽」を調査し、必要であれば一緒に新規事業を考えることまで視野に入れている。

いずれのステップにおいても重視しているのは、「事業に合わせた形でデジタルシフトやDXを進めていく」ということだ。

「部門の人に話を聞いたり、時には実際の顧客に会わせてもらったりして、事業理解を深めるようにしています。こだわっているポイントはこの姿勢です」という水上氏自身も、過去には教育事業の現場でデジタルマーケティングを担当した経験の持ち主だ。同本部は事業部と兼務するメンバーも多く、現場の悩みを聞きながら一緒に伴走することは一貫している。

一連の取り組みは、経営側も強力に支援している。取締役の橋本英知氏が部門トップに立ち、全社のDX推進を担当していることに加え、2020年12月に策定された中期経営計画にも「DX推進体制」が盛り込まれている。

「これがどんな価値をもたらすか」を共通項に、二人三脚

そんなグループデジタル本部のメンバーの一人が田中達也氏だ。「幅広い分野のDXを、現場とともにやっていきたい」と希望し、2020年にベネッセグループに転職してきた。

実は田中氏、苦い思いをした過去もあるという。新卒で入社したメーカーでは、「今、ビッグデータとかがはやっているから、データを使って何かやってみてよ」といったふんわりした指示を受け、新人なりに工夫して提案してみたものの、経験豊かな現場のベテランから一笑に付された。「今から思うと、現場が求めてもいないことを押し売りのように提案していたと思います」と振り返る。

その後、コンサルティング企業に転職して幾つかのプロジェクトに携わったが、メソッド優先で、「できるだけ丁寧に現場の声を聞きながら進めていきたい」という思いがなかなかかなわなかった。

その意味で今のベネッセグループという環境は、「さまざまな意見を聞きながら事業側と一緒に進めていくこのやり方が、自分に合っています」と田中氏は話す。デジタルの知見が足りず、どう進めればいいのか分からないという現場の悩みに寄り添って提案することもあれば、アイデアを受けた現場から「それならこんなデータや情報がある」と材料を出してもらうこともあり、まさに二人三脚でプロジェクトを進めている。

グループデジタル本部ではキックオフの際に、「こんな課題があるのではないかという仮説に基づき、こうしたデータをこう活用すれば、こんな新たな価値が生まれるのではないか」といった提案書を作成している。これを議論のたたき台にすることで、「いや、実はもうちょっと違う課題がある」「この指摘はもっともだが、別のデータを使う方がいいのではないか」といった具合に、プロジェクトを進める現場の人たちはもちろん、さらに事業部門やカンパニーの責任者に納得してもらった上で進めているという。

それが可能なのは、「これがお客さまにどんな価値をもたらすか」という視点を社員が共通して持ち、企業文化として浸透しているからだろう。

「ベネッセでは、どの現場でコンサルティングをしても、毎回『これを使えば、営業の現場はもっと楽になるだろうか。そしてそれは、お客さまにとってどんな価値を生み出すだろうか』『お客さまにもっと質の高いサービスを提供できるだろうか。さらなる付加価値を提供できるだろうか』というユーザー側の視点が出てきます」(田中氏)

この視点は、年齢や職責、入社年次、新卒入社か中途入社かに関係なく、徹底されている。この「顧客中心」の視点や判断は、若手でも能力と志があれば抜てきしていくベネッセの体制にもつながっている。グループデジタル本部は平均年齢が30代半ばという若い集団だ。田中氏も、転職後半年とたたない間に各事業トップとじかに話し合う場を持った。

「DXのように斬新なことに取り組み、企業を変えていかなければいけない時期には、舵(かじ)を切る判断力と瞬発力が重要です。ベネッセにはそれがあると思います」(田中氏)

営業日報入力の効率化だけでなく、学校への提案価値を高めることへとつなげたプロジェクト

グループデジタル本部と現場が一緒になってDXによる価値創造に取り組んだ一例が、学校向け教育事業における日報の仕組みの改善だ。

学校向け事業は、エリアや学校ごとに担当者が車で移動しながら学校を訪問し、営業活動を行っている。担当によっては広いエリアをカバーしなければならず、業務負荷は高くなりがちだ。そんな中、営業日報を書くのは体力的にも心理的にも負荷になってしまっており、全員が書ききれていない状況だった。

だが営業日報に書かれる情報の中には、「この時期の生徒に合わせたこの提案がうまくいった」「先生が感じている課題はこうだった」「各学校に共通するこんな課題がある」など、営業チーム全体に有用な顧客視点の情報が多々含まれている。これらはまた、各営業担当のヒアリング力や提案力といった営業スキルを測定する上でも有用な情報だ。それが共有できていないのはいかにももったいない――。

そこで、営業日報にテキストマイニングをかけて内容を分析、抽出し、営業チーム全体で顧客の声や課題、それに合わせた提案状況を共有できる仕組み作りに取り組んだ。同時に、経験豊富な営業担当者の顧客視点の営業力を活用し、この分析結果を、各担当のスキルを約20項目に分けて測定した「営業力アセスメントレポート」としてフィードバックすることで、担当者が顧客のニーズを引き出すことはできているが、それを提案に結び付けられていないなど、客観的に把握できるようにした。

つまり、営業日報を書くことで、顧客とのやりとりを振り返ることができ、顧客への価値提供のために何をすればいいのかが把握できるようにして、報告を書くモチベーションを上げ、しかもそれがチーム力の向上につながるという一石二鳥の効果を得られるようにしたわけだ。一人一人の担当者がつかんできた顧客の声やそれに基づいた提案の成果をチームとして共有し、互いに顧客への提供価値を高め合うといった具合にチーム内のコミュニケーションが活性化した。上司に「自分の活動を見ていてもらえている」という安心感にもつながったという。

面白いのは、日報作成の手間を省いて入力率を上げるために、無理やりデジタル端末を押しつけるのではなく、電話窓口を用意するというアナログ的な方法を採用したことだ。「あくまでもデジタルは手法です。課題を解決する手段として適当であれば、デジタルではないものも使っていきます」とは、水上氏の弁。結果として、当初考えていた作業の効率化や負荷軽減だけでなく、営業担当それぞれの成長や顧客に対する質の高い提案といった、新たな価値を生み出すことができた。

介護の領域でもDXプロジェクトが始まっている。

入居者のその日の活動や顔色、体調について記録された情報を元に単に日々の申し送り事項を共有するだけでなく、その奥に隠れているベテランの「目の付けどころ」をも共有することで、介護の質の向上につなげていこうとしている。

日報の情報をデジタル化して分析することで価値を生み出す。さらに、センサーやバイタルデータを使ってどうするか――介護の分野はできることがたくさんありそうだ。

「ただ単にデータを使って何をしようではなく、お客さまが元気で暮らしていくためにどうしていくかが大事なのです。お客さまの尊厳やQOL(Quality of Life:人生の質)をかなり意識した形でDXにこだわり続けていきたいです」(田中氏)

幅広い分野を対象に、現場に深く入り込みながら「よく生きる」世界の実現を支援

これまで7〜8人体制でDXプロジェクトを回してきたグループデジタル本部だが、2021年度はもっと仲間を増やし、DXに関するプロジェクトも倍に増やしていく意気込みだ。

「デジタルが当たり前の世界になり、わざわざDXという言葉を意識しなくても、デジタルを使って業務の内容やサービスの品質を高め続けていける仕組みを目指していきたいと考えています」という田中氏。ベネッセグループの中でDXに取り組む意義を「同じグループ内で、これほどフェーズも違えば対象も違う事業を展開している企業は、めったにないと思います。好奇心旺盛でいろいろな事業に携わってみたい、現場に深く入り込んで並走しながらデジタル化を進めていきたいと考えている人には、とてもいい職場だと思います」と話す。

「よく生きる」を企業理念として掲げ、全社員が共有しているベネッセ。

「ステークホルダー一人一人の課題を解決していくことが、私たちの社是です。一人一人がよく生きるということを実感できるサービスや社会を実現するために、デジタルの力をこれからも活用していきたいと思っています」(水上氏)

ベネッセコーポレーション

ベネッセコーポレーションは、DXコンサルタントなどのデジタル領域を中心に積極的に中途採用活動中です

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社ベネッセコーポレーション

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia NEWS編集部/掲載内容有効期限:2021年3月20日

ベネッセグループ グループデジタル本部 DX推進部門 管理職 水上宙士氏

ベネッセグループ グループデジタル本部 DX推進部門 管理職 水上宙士氏

ベネッセグループ グループデジタル本部 DX推進部門 田中達也氏

ベネッセグループ グループデジタル本部 DX推進部門 田中達也氏 田中氏の仕事環境@自宅 ベネッセグループはリモートワークを推奨しており、グループデジタル本部も基本は在宅勤務だ

田中氏の仕事環境@自宅 ベネッセグループはリモートワークを推奨しており、グループデジタル本部も基本は在宅勤務だ