ビッグデータ・先進技術の活用でDXを実現 今考えるべき「攻めのクラウド運用」のカギ:パブリックもプライベートも、クラウドはもっと「楽」に運用できる

経済産業省が2018年に発表したDXレポートで「2025年の崖」として解説された、日本企業の課題。レガシーシステムを刷新し、時代に適応するにはクラウドネイティブな企業へと進化し、ハイブリッドクラウド環境を使いこなすことが求められる。そのために必要なキーワードやビジョンを、企業のITインフラ/クラウドの事情に詳しいITRの甲元宏明プリンシパル・アナリストと伊藤忠テクノソリューションズとの対談を通し、解説していく。

DX推進において、“攻め”のクラウド活用は、他社との抜本的な差別化に向け極めて効果的な策だ。にもかかわらず、現状ではそのメリットを十分に引き出せている企業は少数派といえる。

では、それはなぜなのか。また、打開に向けた道筋とは。アイ・ティ・アール(ITR)でプリンシパル・アナリストを務める甲元宏明氏と、伊藤忠テクノソリューションズの東智之氏(ITサービス事業グループ エントラステッドクラウド技術事業部 事業部長)、松本渉氏(マネージドサービス企画・推進事業部/クラウドマーコムベンダーリレーション部 部長)が、クラウドの今と将来、そして、“攻め”のクラウド活用の在り方について意見を交換した。

クラウド利用が進むも大半が「仮想サーバ」止まり

――「既存のレガシーシステムが足かせとなり、日本企業はDX時代の敗者になる」との指摘で産業界に一石を投じた経済産業省の「DXレポート」の発表から3年半が経過しました。DXレポートを機にクラウドによるアプリ開発が大きく注目されたわけですが、企業のクラウド利用の現状をどう捉えていますか。

甲元宏明氏(以下、甲元氏): ITRでは2020年11月に年間売上高300億円以上の国内企業を対象にした調査を実施しています。その結果によると、クラウドを一部でも活用する企業は「SaaS」と「PaaS」「IaaS」の全てで過半数を占めています。

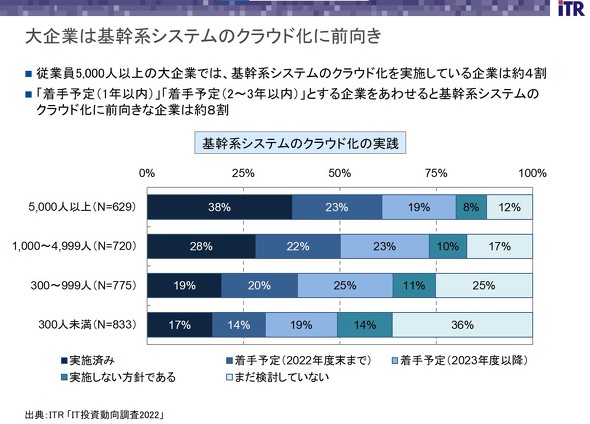

レガシー化の原因とされた基幹系システムのクラウド化も、従業員5000人以上の企業では「実施済み」「1年以内の着手予定」との回答が全体の6割に上ります。アプリ開発の短期化ニーズを背景にPaaS利用もIaaSをすでに上回り、プライベートクラウドとの併用によるハイブリッドクラウドの利用率も49%に達しています。これらを踏まえればクラウドは企業にとってすでに当たり前のIT基盤になっているといえます。

東智之氏(以下、東氏): 結果は必然ともいえますね。クラウドは環境変化が激しさを増す中での対応力の強化に極めて効果的です。

未来予測のために行うビッグデータのAI解析や、XRなど先進技術の活用による、従来は不可能だった他社との抜本的差別化の道筋をつけられ、また、開発手法の進化も相まって開発に要する期間の短縮も可能になります。DXの推進に向け、そうしたメリットをITインフラへ取り込むことは極めて重要です。

甲元氏: ただ、多くの企業でパブリッククラウドをそうした攻めの部分に十分活用できているかといえば、残念ながら“否”でしょう。それは、クラウドを仮想サーバの延長と捉え、既存システムをそのまま移し替えるケースがいまだ大半なことから端的に見て取れます。これではパブリッククラウドの柔軟さを生かし切れているとはいいがたい。また、パブリッククラウドはレンタカーと同様、借り続けると「買う」場合よりコストがかかりますが、その点への配慮も不十分です。換言すれば、攻めの原資を浪費しているということでもあります。

「攻めのクラウド」を手放す企業が多数 なぜ?

東氏: それらの課題は当社でも感じています。

パブリッククラウドではシステムが社内ネットワークの保護下から外れ、接続端末も増えがちなことから必然的にセキュリティリスクが増してしまいます。環境に手を加えられず、運用も事業者のルールにのっとる必要があり、一方でネットワークなどの構成要素もオンプレミスより圧倒的に増えるため、対応は一筋縄ではいきません。それはパブリッククラウドの特性として仕方のないことなのですが、事前の理解不足から、いざ使い始めてから対応の困難さに気付き、当社に相談を寄せる企業も現実問題として多いのです。

こうした中で当社が危惧する動きが、リスクを嫌って一度はパブリッククラウド上に切り出したシステムを、統制を利かせられるオンプレミスへと戻す動きが顕在化していることです。

それではせっかく手に入れた貴重な攻めの武器を、みすみす手放すことになります。また、オンプレミスは自社でコントロールできるとはいえ、時間とともに変わる社内外の要求に対応し続けるには、人材などリソースの面で限界があります。これらの理由から、オンプレミスへの回帰は「目前の課題解決」に有効であったとしても、長期的に決してよい選択とはいえないはずなのです。

――どうすれば状況を打開できるでしょう。

東氏: まずは、仕組み作りです。そこでの柱が、クラウドの多様なログを基にシステムの現状を多角的に把握するための、いわゆるオブザーバビリティ(可観測性)の獲得だと考えています。

オブザーバビリティがDXのための“気付き”を生む

東氏: 当社では今後、企業のクラウド利用は程度の差こそあれ、ハイブリッド化の道を進むと見ています。パブリックとプライベートにはそれぞれよしあしがあり、ワークロードの特性もさまざまです。この中にあっては、システムごとに適したクラウドを使い分け、連携させる使い方が最も現実的です。

ただ、そうなれば当然、管理がより煩雑になります。そこで欠かせなくなるのがオブザーバビリティなのです。オブザーバビリティの獲得を通じて、クラウド、さらにその他のシステムも含めて、「今、何が起きているか」を俯瞰できます。状況をリアルタイムに捉えられ、効果的な策を打てるようになり、そのためのツールはすでに世の中に豊富に存在します。

しかも、こうしたログによる“守り”の強化は“攻め”にもつながります。

データは捉え方次第でさまざまに意味を読み解けます。そこからビジネスに直結する予兆を導き出せれば、システム側のよりスピーディーな改善が可能となり、他社に先んじることもできるわけです。企業経営にアジリティがより強く求められる中、この意義は小さくありません。

甲元氏: DXは継続的な変革の取り組みであり、オブザーバビリティはそのための気付きをもたらす存在といえるわけですね。

一方で、DXの推進にはアプリ開発のアプローチを見直すことも肝要です。具体的には、ITと現場の両部門が協力し、パブリッククラウド上でモダンなアプリを試行錯誤しながらも仕上げられるようにするなどが考えられます。大切なのは、仮想サーバの延長ではない、パブリッククラウドならではの使い方やアプリの作り方を習得して実践することです。新機能の追加や開発期間の短縮といった価値を何も生まなければ、パブリッククラウドを活用する意義が薄れてしまいますから。

もっとも、アプリができてもDXで目指すべき既存業務の抜本変革にはまだ不十分です。そこで併せて実施すべきなのが基幹システムのクラウド化です。これにより、新アプリと基幹システムの連携が促され、新技術の業務への取り込みも本格化します。

オブザーバビリティのメリットを享受できる「OneCUVIC」

甲元氏: DXは多くの企業にとって初めての経験で、プロジェクトが失敗することもあるでしょう。その際にも社内が委縮せず、次の挑戦を促せるようにする組織風土の醸成も大事です。

その点、パブリッククラウドはイニシャルコストが不要で、失敗のリスクもオンプレミスより大幅に抑えられます。クラウド事業者も教育プログラムを充実させており、これまでよりはるかに挑戦しやすい環境になっています。

松本渉氏: ただ、オブザーバビリティの獲得は実のところ一筋縄ではいきません。

確かにログ自体はクラウドの各種ツールや機器の導入により取得できます。厄介なのは、監視対象がネットワーク機器やクラウドにつながる端末など多岐にわたり、しかも、システムやそこで扱うデータの重要性などを基に「コスト」「セキュリティ」「事業継続性」などの異なる視点での可視化が求められることです。しかも、可視化のやり方は企業ごとのガバナンスにも左右されます。

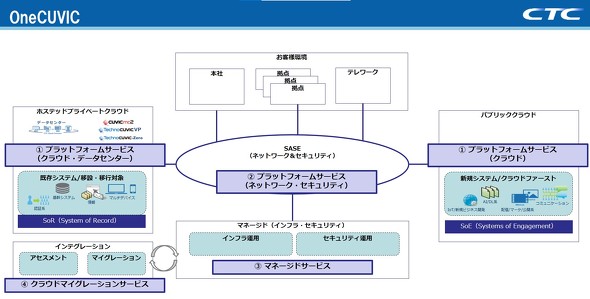

こうした中で何とかオブザーバビリティのメリットを企業に享受してもらえないか――。この考えから当社が提供しているのが、(1)既存システムの特性・構成を調査し、業務への影響を抑えた上で移行を実施する「クラウドマイグレーション」、(2)システムに応じたクラウド基盤である「プラットフォーム」、(3)ネットワークやセキュリティ対策機能の「ネットワーク&セキュリティ」、(4)マルチ/ハイブリッドクラウド環境でのインフラ/セキュリティ運用を行う「マネージド」、の4サービスを包括的に提供する「OneCUVIC」です。

攻めのクラウド管理に活用できる、伊藤忠テクノソリューションズが提供する「OneCUVIC」。「クラウドマイグレーション」「プラットフォーム」「ネットワーク&セキュリティ」「マネージド」の4サービスを包括的に提供している(出所:同社資料)

攻めのクラウド管理に活用できる、伊藤忠テクノソリューションズが提供する「OneCUVIC」。「クラウドマイグレーション」「プラットフォーム」「ネットワーク&セキュリティ」「マネージド」の4サービスを包括的に提供している(出所:同社資料)東氏: OneCUVICは今後主流となるであろう、ハイブリッドクラウド環境を意識したサービスです。オブザーバビリティの実現に向け、当社が特に注力しているのはネットワーク&セキュリティとマネージドサービスの2つです。

前者は、企業のクラウド接続環境やアプリ、ワークロードの内容、さらにセキュリティ管理における判断の指針となる各社の統制内容を踏まえ、ネットワーク接続環境とともにセキュリティ要件に対応した機能を提供するサービスとなっています。クラウドでは監視対象となる構成要素が多く機器選定などが煩雑になりがちですが、そこでのミスや漏れのない環境整備を通じて、必要なログの確実な取得を支援します。

後者ではクラウド全体の可視化のために、インフラ管理者とセキュリティ担当者の双方に収集ログの提供や分析を行いつつ、検出された異常に対する事前/事後のアクションも提案します。いわば無機質なログからわれわれが意味を読み取り、対応法とともにお伝えする形です。これにより、クラウドへの知見が不足する中にあっても、当社の知見活用を通じて“守り”だけでなく、“攻め”にも的確な対応が可能になります。

当社の強みは、長年にわたる製品の提案や保守、また、お客さまのデータセンターや自社のデータセンター運営、独自クラウドサービスでの運用管理で培ってきたマルチベンダーに対応した多様な知見と技術力です。クラウドマイグレーションやプラットフォームも含め、これほど広範かつ高度な管理を提供できるベンダーは当社以外にないと自負しています。

DXのカギはIT/事業部門の連携 クラウド/パートナー選びも重要

甲元氏: IT運用管理業務の“丸投げ”という構造的な問題から、現状把握におけるログ活用の大切さを理解しつつも、自身で実施可能な企業はほとんどありません。その足掛かりだけでなく、長期的なDXの観点でも、伊藤忠テクノソリューションズさんの知見を容易に借りられるOneCUVICは非常に現実的な選択肢といえそうです。

東氏: 企業が本来集中すべき部分、例えばビジネスのアジリティや競争力を高めるという点に注力できるよう、さまざまな知見をわれわれは有しています。DXに成功している企業は、トップダウンではなく、自社のビジネスとITの親和性を理解し、IT部門と業務部門が一緒になって取り組んでいるようなケースがほとんどです。両部門がこの点に時間を割けるよう、さまざまな負担や課題を解消するソリューションを、当社は提供しています。

甲元氏: DXはゴールではなく、結果的にどういったビジネスを創出するか、が目的地です。その目的地に向けて、まずは多くの企業が陥るサイロ化といった課題を解消していくべきでしょう。具体的には、ITのアーキテクチャを、IT部門と事業部門が協力して、オブザーバビリティを持って再定義すべきです。

アーキテクチャの構築だけでなくアプリ開発などは今後、ますますクラウド中心になっていくことが間違いありません。このとき、どこにどうクラウドを使うかが焦点ですが、あくまで対症療法として個別にクラウドを選ぶのではなく、一緒に考え、そして中長期的に支えてくれるパートナーと一緒に進めていくべきです。伊藤忠テクノソリューションズさんの取り組みは、この点で素晴らしく、多くの企業で成功事例を増やしていただきたいと思います。

――ありがとうございました。

「守り」にもクラウドが有効! 今求められる「“動”の管理」を関連記事で解説中

伊藤忠テクノソリューションズの「OneCUVIC」は、オブザーバビリティをキーワードに、企業のDX推進など「攻め」に有用なだけでなく、複雑化するクラウド環境で求められるセキュリティの高度化など、「守り」に関しても有効です。

関連記事「複雑化するクラウド環境 増大する『コスト』『セキュリティリスク』『管理負荷』を解消するカギ」では、守りを強化する上で必要な「“動”のクラウド管理」といった考え方などについて、本記事同様にITRの甲元氏と伊藤忠テクノソリューションズの東氏、松本氏が対談した様子をまとめています。複雑化するクラウド環境にお悩みの方や、自社のIT環境に関する守りを強化したいとお考えの方は、ぜひこちらもお読みください。

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia NEWS編集部/掲載内容有効期限:2022年5月9日

伊藤忠テクノソリューションズの東智之氏(ITサービス事業グループ エントラステッドクラウド技術事業部 事業部長)

伊藤忠テクノソリューションズの東智之氏(ITサービス事業グループ エントラステッドクラウド技術事業部 事業部長) ITRの甲元宏明プリンシパル・アナリスト

ITRの甲元宏明プリンシパル・アナリスト 伊藤忠テクノソリューションズの松本渉氏(マネージドサービス企画・推進事業部/クラウドマーコムベンダーリレーション部 部長)

伊藤忠テクノソリューションズの松本渉氏(マネージドサービス企画・推進事業部/クラウドマーコムベンダーリレーション部 部長)