企業の“生成AI活用”のトレンドは? 他社モデル活用と独自モデル開発、東大発ベンチャー・ELYZAが解説(1/2 ページ)

国内外問わず、さまざまな企業で言語生成AIの利用が急速に進んでいる。東大発ベンチャー・ELYZAは、他社製のAIモデルを活用する動きと、独自の大規模言語モデルを開発する動きの2つがトレンドになっていると指摘。それぞれの特徴について解説した。

チャットAI「ChatGPT」を中心に、言語生成AIの利用が急速に進んでいる。個人利用にとどまらず、さまざまな企業や自治体が利活用の方針を打ち出している。国内でもリコーやNEC、富士通など大手ITベンダーを中心に独自の大規模言語モデル(LLM)の開発に乗り出す企業が増えてきている。

ChatGPTの出現から7カ月超、自社でLLMの活用を目指す企業は、今どのように動いているのか。日本語特化LLMを開発する東大発ベンチャー・ELYZA(東京都文京区)の曽根岡侑也代表取締役は「大きく2つの流れができている」と話す。

他社製のAIモデル活用 その注意点とは?

曽根岡代表が1つ目に上げたのは「社会実装に特化した動き」だ。米OpenAIや米GoogleなどのAIモデルを活用し、自社の業務効率化や新サービス・新機能開発を推進する動きが一部企業で活発化している。

例えば、パナソニックグループのパナソニックコネクト(東京都中央区)のように、GPT-3.5がベースのAIアシスタントを国内の全社員向けに提供するなど自社の業務効率化に活用する企業が増えている。また、AIチャットbotを提供するギブリー(東京都渋谷区)など、スタートアップ企業を中心にGPT環境を提供するサービスのリリースが続いており、それらを利用する企業や自治体もいる。

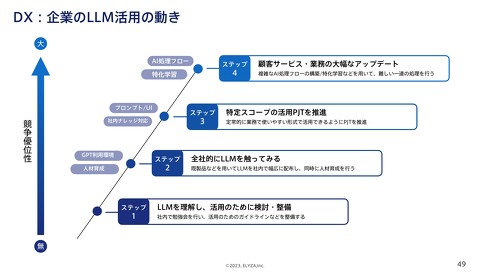

曽根岡代表は「これらの企業のように、全社的にLLMを触り、社内の特定業務の活用に向けた取り組みや人材育成を始める企業が徐々に増えてきている。一方、まだ成功・失敗事例などはあまりない状態」と指摘する。

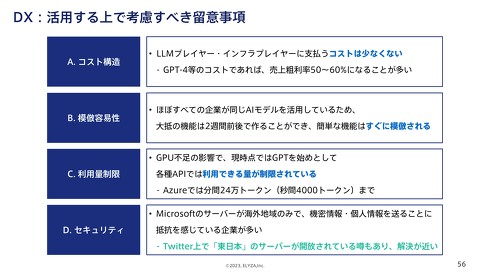

一方、他社製のAIモデルを活用する場合には留意点も。例えば、AI開発元やインフラ提供元に払うコストは“少なくない”という。「GPT-4などであれば、売上粗利率50〜60%になることが多い」(曽根岡代表)。またOpenAIなどのAIモデルには、一定時間の利用量に制限があるため、その点も確認しなくてはいけない。

何より、多くの企業が同じAIモデルを使っていることから、簡単な機能はすぐに模倣されてしまう。曽根岡代表は「GPTを利用したサービスが乱立しているのは、おそらく今の時期だけ。OpenAIやMicrosoftがエンタープライズ版のサービスを正式リリースしたときには、そちらに流れる人が多いのでは」と話す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

無料で商用可、ChatGPT(3.5)に匹敵する生成AI「Llama 2」 Metaが発表、Microsoftと優先連携

無料で商用可、ChatGPT(3.5)に匹敵する生成AI「Llama 2」 Metaが発表、Microsoftと優先連携

米Metaは7月18日(現地時間)、大規模言語モデル「Llama 2」を発表した。利用は無料で商用利用も可能としている。最大サイズの70億パラメーターモデルは「ChatGPT(の3月1日版)と互角」(同社)という。 Microsoft、法人向け「Bing Chat Enterprise」発表 正式版はユーザー当たり月額5ドルに

Microsoft、法人向け「Bing Chat Enterprise」発表 正式版はユーザー当たり月額5ドルに

Microsoftは2月から提供している「新しいBing」の法人版「Bing Chat Enterprise」を発表した。同日からプレビュー版を法人版「Microsoft 365」ユーザーに無償提供するが、正規版はユーザー当たり月額5ドルにする計画だ。 NEC、独自の日本語大規模言語モデルを開発 パラメータ数130億、クラウドで運用可能 性能も世界トップクラス

NEC、独自の日本語大規模言語モデルを開発 パラメータ数130億、クラウドで運用可能 性能も世界トップクラス

NECは、独自の日本語大規模言語モデル(LLM)を開発したと発表した。パラメータ数は130億で、クラウド/オンプレミス環境での運用も可能。性能面でも、世界トップクラスの日本語能力を実現しているという。 米Bloomberg、金融特化の大規模言語モデル「BloombergGPT」発表 「Appleの時価総額を教えて」などに回答

米Bloomberg、金融特化の大規模言語モデル「BloombergGPT」発表 「Appleの時価総額を教えて」などに回答

米Bloombergと米ジョンズ・ホプキンズ大学に所属する研究者らは、幅広い金融データで学習させた500億パラメータの大規模言語モデル(LLM)を提案した研究発表を発表した。 “和製GPT”競争勃発か サイバーエージェント、独自の日本語LLM発表 「活用を始めている」

“和製GPT”競争勃発か サイバーエージェント、独自の日本語LLM発表 「活用を始めている」

サイバーエージェントは11日、独自の日本語LLMを発表した。すでに130億パラメータまで開発が完了し、広告の制作などに活用を始めているという。