Windows 10のサポート終了まで2年 レノボ・ジャパンに聞く企業の「Windows 11」移行術(3/4 ページ)

ビジネスにWindows 11を導入するメリットは?

移行待ったなしの状況になっているWindows 11だが、導入するメリットはあるだろうか。金野氏は、大きく3つのメリットがあると語る。

メリット1:セキュリティ機能の強化

Windows 11はセキュリティに関わる機能が強化されている。このことは「企業にとって、最大のメリット」(金野氏)だという。

Windows 10では、ハードウェアベースのセキュリティ機能への対応が強化された。CPUの仮想化機能(Intel VT-x、AMD-Vなど)を活用した「VBS(仮想化ベースのセキュリティ)」や「メモリ整合性」がその典型例で、OSそのものが悪意のある攻撃を受けるリスクを軽減できる……のだが、標準では有効化されていない場合もある。例えていうなら「玄関に強固なカギを付けられるのに、自分で設定しないと付けられない可能性がある」という状況だった。

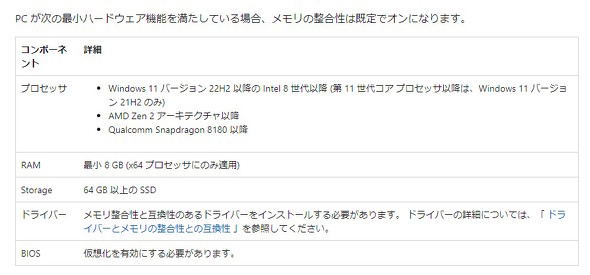

それに対して、Windows 11ではVBSとメモリ整合性が標準で有効化されている(※1)。「頼まなくても強固なカギが付いている」状態で使えるので、より安心して使える。

余談だが、Windows 11において動作に必要なCPUが「第8世代Coreプロセッサ」あるいは「Ryzen 2000シリーズ」以降とされた理由の1つが、この「VBS/メモリ整合性の標準化」である。最近は「Zoom」や「Microsoft Teams」といったビデオ会議アプリを使う機会も多いと思うが、快適に使おうとすると高いパフォーマンスのCPUを求められる。

なので、Windows 11の導入を検討する際は、最新のCPUを搭載するPCへのリプレースも合わせて検討するといいだろう。

(※1)Windows 10からアップグレードインストールした場合は、手動で有効化する必要あり

メリット2:Windows 11ならではの新機能を利用できる

企業ユーザーの目線では、Windows 11特有の新機能も注目に値する。

9月26日にリリースされたWindows 11 バージョン22H2向けの最新の更新プログラムでは、AIエージェント機能「Copilot in Windows」がプレビュー実装される。話し言葉(自然言語)を使ってWindowsの機能や設定画面にアクセスしたり、AIを活用したコンテンツ編集がOS標準アプリから行えたりするなど、利便性の向上に資する機能が複数追加された。

この機能について、Microsoftは「今後さまざまな生産性向上に使えるツール」になるとしており、仕事の生産性の向上につながるものとして注目されるだろう。

メリット3:大量導入時のセットアップを簡略化できる「Windows Autopilot」

さらに、Windows 11には「Windows Autopilot」という機能も搭載されている。

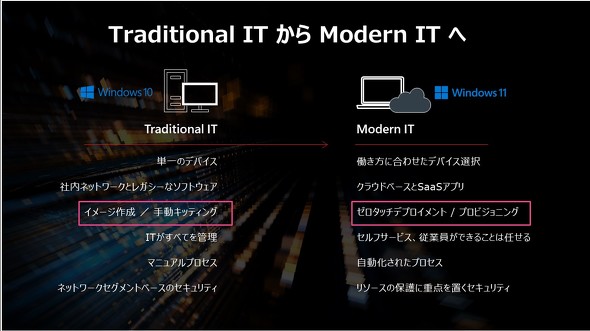

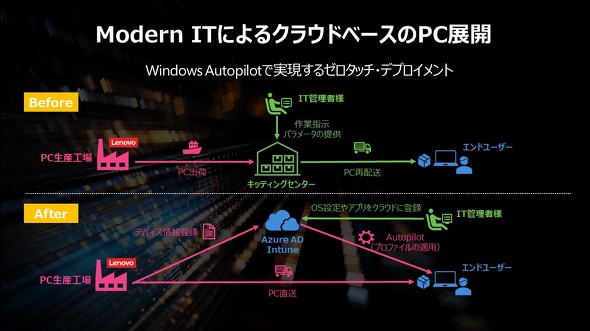

この機能は従来は人手に頼らざるを得なかった「キッティング作業」の一部(ポリシーを含むOSの各種設定、業務アプリのインストールなど)をクラウド経由で自動化できるというものだ。

リモートワークが主体の従業員にノートPCを従業員に渡す場合、従来は手配したPCを情シスが1台1台設定(またはPCメーカーやSIerに設定を依頼)し、設定が完了したものを従業員に配送する、という手間がかかっていた。Windows Autopilotをうまく活用すると、手配したPCの設定作業を省ける(≒初回サインイン時にクラウド経由で自動適用される)ので、情シスに掛かる負担や業務コストを大きく削減できる。従業員もPCを早く受け取れるようになる。まさに「Win-Win」である。

Windows Autopilot自体は、Windows 10も対応している。しかし、金野氏によると「Windows 10の導入時は旧来の方法でキッティングを行ったという企業も多かった」という。ゆえに「Windows 11への移行は、Windows Autopilotの導入を考えるチャンスでもある」と強調する。「OSのアップグレードと同時にWindows Autopilotも合わせて検証すれば、別々に検証するよりも時間もコストも節約できる」からだ。

PCの配布/管理の省力化は、間違いなく業務効率の向上に資する取り組みだ。Windows 11の導入と合わせて、ぜひ検討したい。

とはいえ、Windows 11に移行するに当たって、「業務アプリ(システム)が正常に稼働するのか?」「Windows Autopilotで初期設定を自動化できない部分があるのではないか?」といった不安はどうしてもつきまとう。

レノボ・ジャパンは、このような不安に応えるためのサービスを提供している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:レノボ・ジャパン合同会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia PC USER 編集部/掲載内容有効期限:2023年11月7日