Windows 10のサポート終了まで2年 レノボ・ジャパンに聞く企業の「Windows 11」移行術(4/4 ページ)

レノボ・ジャパンの「Windows 11導入支援サービス」とは?

金野氏は、Windows 11への移行やWindows Autopilotの導入に当たって一番重要なのは事前の検証をしっかりと行うことだと強調する。レノボでは、Windows 11の事前検証や導入に関する支援サービスを複数展開している。

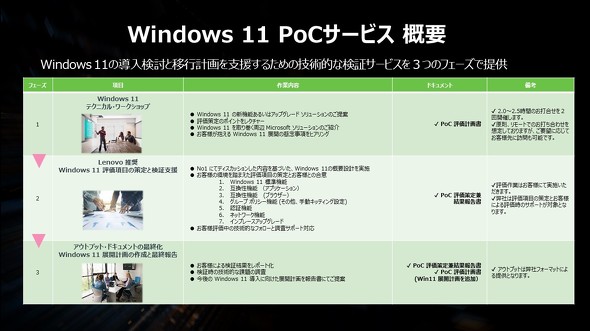

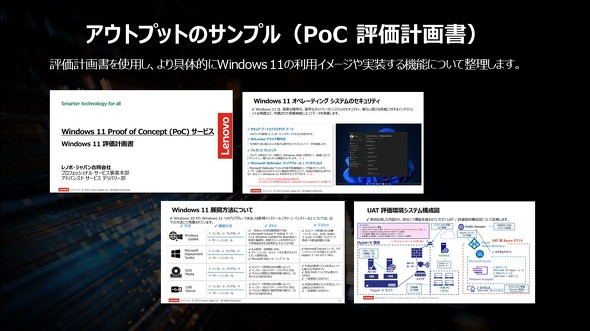

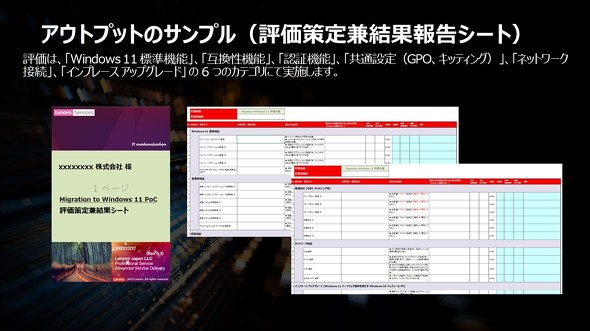

Windows 11 PoCサービス:導入に当たっての課題を事前に知る

まず、レノボは独自の取り組みとして「Windows 11 PoC(Proof of Concept)サービス」を提供している。PoCの名の通り、当該企業(組織)におけるWindows 11の導入を実機を使ったPoC(概念実証)を交えつつ支援するというサービスだ。

このサービスでは、レノボのエンジニアが机上シミュレーションでOS設定やアプリの検証を行い、その結果に基づいて実際にPoCを実施した後、同社のエンジニアがPoCを踏まえた展開計画を策定するというプロセスを取る。そのため、検証から計画策定までを短期間で済ませられる。

Windows Autopilot導入支援:Autopilotに対応できない部分も対処を提案

レノボでは、Windows Autopilotの導入支援サービスを複数提供している。

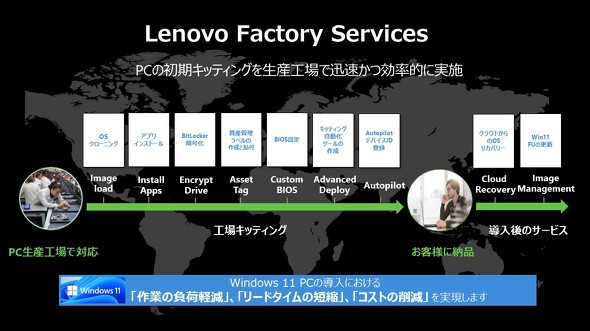

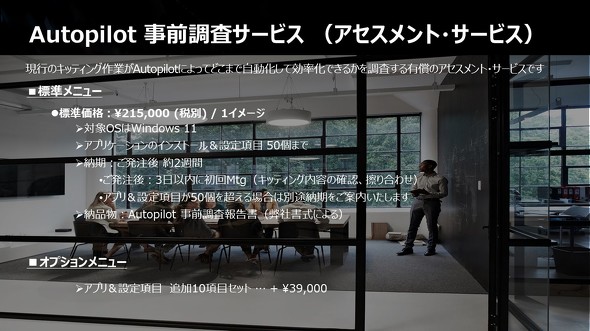

その1つが「Autopilot事前調査サービス」だ。その名の通り、このサービスは企業が現状行っているキッティング内容を精査して、Windows Autopilotで「できること」と「できないこと」をチェックしてくれる。

金野氏によると、欧米の企業では、キッティングを細かく行うケースが少なく、Windows Autopilotだけでも問題なくセットアップが完了できるケースが多い一方で、日本の企業はUEFI(BIOS)の設定を含めて、キッティングを細かく行うケースが多いという。UEFIの設定は、Autopilotではどうしてもカバーしきれない。

Autopilotで「できること」と「できないこと」を事前に切り分けることで、スムーズにAutopilot環境の構築を図ることが、このサービスの趣旨である。

Autopilot事前調査サービスを利用すると、企業が行ってきたキッティング作業をどこまでAutopilotで行えるか調べてもらえる。標準メニュー(アプリ/設定項目50個まで)の標準価格は1イメージ当たり21万5000円(税別)で、2週間程度で結果レポートを受領できる

Autopilot事前調査サービスを利用すると、企業が行ってきたキッティング作業をどこまでAutopilotで行えるか調べてもらえる。標準メニュー(アプリ/設定項目50個まで)の標準価格は1イメージ当たり21万5000円(税別)で、2週間程度で結果レポートを受領できるUEFIのセットアップといった細かい設定が必要な場合は、工場の出荷段階で事前設定した上で出荷するサービスも提供している。意外なところでは「資産管理ラベル」を貼ってから出荷するという対応も可能とのことだ。

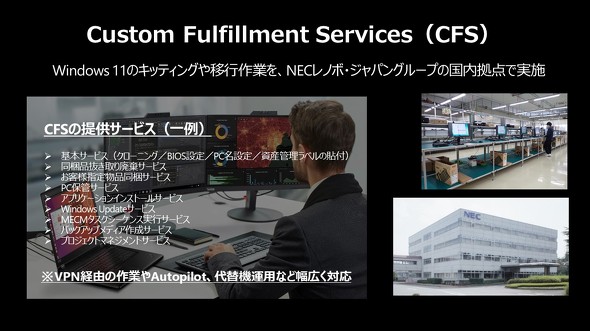

自社の持つ工場やフィルメントサービスを生かして、Autopilotを含めてより省力化されたキッティングを実現できるのは、レノボの強みといえるだろう。

大企業向けAutopilot導入支援プログラムも

企業ユーザーにとって最大の関心事は、現在利用しているアプリケーションが問題なく動作するかどうかという点にある。Microsoftは「Windows 10で動くアプリのうち96.6%はWindows 11でも動く」と説明しており(参考リンク)、事実として従来のWindowsと比べても、バージョンアップによる問題が発生する確率は低くなっている。

しかし、金野氏は「それでも、企業としては自社が今使っているアプリが動くかどうか検証したい意向は強い」という。日本の場合、特に大企業では独自のアプリを使っていることが多く、それが新OSでも動くかどうか検証したいというニーズが強いのだ。

そこでレノボはMicrosoftと共同で、一定以上の規模の企業に対してWindows 11への移行に関する支援プログラムを用意している。PCの導入予定台数など、複数の要件を満たす必要こそあるが、要件を満たした企業には移行に関するコンサルティングサービスなどが無償提供されるなど、メリットは大きい。

予算の都合があり、なかなか移行に向けた検証が開始できないという大企業は、このようなプログラムの適用を検討してみるといいだろう。

大切なのは「早めの準備」

最後に、金野氏に「あと2年でやってくるWindows 10のEoSに向けて、企業は何をすべきか?」と聞くと、「EoSの前に検証を終えていることがなによりも大事だ。EoSの直前に慌てて検証を初めて、結果的に間に合わなければ企業のITセキュリティにおける大きな脅威となりうる。サポートの終了日(2025年10月14日)からの逆算でも構わないので、まずは移行に向けたマイルストーンを引いて、作業を粛々と進めていくべきだ」と語った。デッドラインをハッキリと認識した上で、やるべきことを確認して、スケジューリングしていくことが重要ということだ。

繰り返しだが、2024年3月にはWindows 10 Proをプリインストールした新規PCの販売が終了し、そして2025年10月14日にはEoSを迎えることになる。“その時”になって慌てないように、Windows 11への移行に向けた作業は今すぐにでも検討していくべきだろう。

「正直、どうすればいいか分からない」「うまく進められるか不安だ」「リプレースに合わせて、もっと業務環境を効率化できないか」といった悩みを抱えている企業(情シス)は、レノボに相談してみるのも1つの手だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:レノボ・ジャパン合同会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia PC USER 編集部/掲載内容有効期限:2023年11月7日