2018年のパーソナルコンピューティング動向を冷静に振り返る:本田雅一のクロスオーバーデジタル(1/5 ページ)

クラウドAIとエッジAIの世界において、「パーソナルコンピューティング」の定義は揺らぎつつある。2018年、ユーザーを取り巻くデバイスとサービスの環境はどう変化したのだろうか。

2018年のコンピューティング動向は「過渡期」を強く感じた1年だった。その過渡期において注目すべき点が、「エッジAI」と「プライバシー保護」だ。

個人的な話から入ると、2018年は新しいパソコンをやっと我が家に迎えた。2017年は、27年ぶりにパソコンを1台も買わなかった年だったので、「やっと」だ。Windows PCなのか、それともMacなのかは制約を設けずに検討したつもりだが、結果、選択したのは「MacBook Pro」の13インチモデルである。

Windowsの操作性も改善が進んでいるものの、資料やデータを検索しながら文字を操って仕事をする筆者としては、フォントのレンダリングと段組のレイアウトを画面上で高品位に表現できるMacを最終的に選んだ。こうしたスペックに現れにくい品質での違いは、20年前も今も変わらない。しかし、一方で根本的な機能や生産性に違いはないことも確かだ。

ただ、あらためて最新のクアッドコアプロセッサを搭載したMacBook Proを使って感じるのは、一般的なCPUのパフォーマンスと別の軸に進化の道を探る必要がありそうだ……というところだろうか。

もちろん、パソコン用CPUの進化は続く。Intel Coreは次世代になると内蔵GPUのアーキテクチャが「Gen11」となり、第6世代Core(Skylake)の「Gen9」以来、久々に更新され、最大で1TFLOPSを超えるパフォーマンスになる予定だ。

しかし一方で、筆者が文書と写真を扱っている限りにおいて、パソコンの処理能力に不満を持ちそうな予感は将来的にない。MacBook Proの内蔵SSDが読み書きともに毎秒2.5GBを超える爆速ということもあるだろうが、90年代にこの仕事を始めたころ、よもやこんな予感を抱くことになるとは思わなかった。

ニューラルネットワーク処理の比重が高まった1年

従来とは異なる軸のパフォーマンスについては、パソコン用ではなく、特に電力効率が求められるモバイル用SoC(System on a Chip)に新しいトレンドが積極的に取り入れられている。

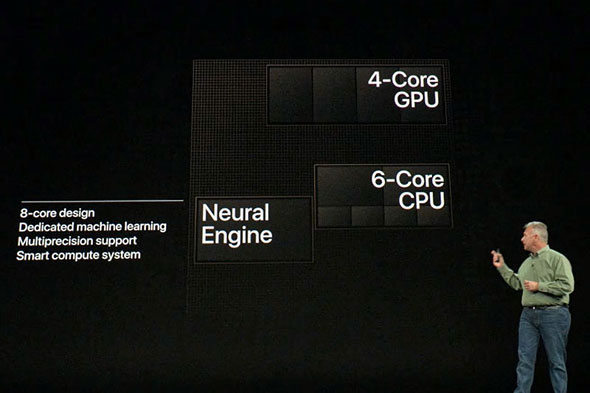

中でも重要になりつつあるのが、今年さまざまな製品で大幅に強化されたニューラルネットワーク処理能力に特化したプロセッサだ。

Appleならば独自SoCに内蔵された「Neural Engine」、Googleならば別チップ仕立ての「Pixel Visual Core」、Huaweiならば独自SoCに内蔵された「NPU(Neural network Processor Unit)」などだが、ARMが機械学習専用プロセッサ「Arm ML」のライセンスを始めたことで、さらに多くの端末へと広がっていくだろう。

ソフトウェア開発のフレームワークも充実してきている上、モバイルデバイスだけではなく、IoT(Internet of Things)向けのエッジデバイスにも入り込んできている。

かつてはパソコンという汎用(はんよう)性が高く、高性能なデバイスの上でエンジニアたちが新しいソフトウェアをこねくり回し、まるで遊び場のように使いこなしながら新しいジャンルの文化が生まれてきた。

しかし、そうした遊び場は既にスマートフォンや、スマートフォンとアーキテクチャを同じくするタブレットが中心となり、今やそこにIoTが絡む形でトレンドが生まれるようになってきた印象だ。

恐らく、これからの10年はニューラルネットワーク処理に対する比重が高まり続ける。ものの数年でCPUとGPUを合わせたトランジスタ数を超える規模の回路が、この種の処理用に強化されていく可能性は高い。

一つには、「やりたいこと」あるいは「できるはずのこと」に対して、既存のプロセッサの能力が圧倒的に足りていないという事実があるからだが、別の視点で考えても、戦略的にこの分野に投資する意味が大きいためである。

ニューラルネットワーク競争はGAFAの覇権争い

この動向を俯瞰してみると、端末内でのニューラルネットワーク処理……いわゆる「エッジAI」と呼ばれるジャンルの発展は、近年「GAFA(ガーファ)」の略称で呼ばれるデジタルプラットフォーマー同士の覇権争いが顕在化させた面も小さくないと考えている。

GAFAとは、スコット・ギャロウェイの著書で広く知られるようになったテック企業4社、つまりGoogle、Apple、Facebook、Amazon.comの頭文字を並べた言葉だ。最近はこれにNetflixを加えて「GAFA+N」と表現されることもある。

エンドユーザーの視点で見ると、ニューラルネットワーク処理を用いたアプリケーションは、2つに大別できる。クラウド側で処理・サービスが提供される「クラウドAI」と、使用している端末や、IoTを取りまとめるエッジデバイスのようにデバイス間のハブとなる機器が処理・機能を提供する「エッジAI」の2つだ。

2つはどちらが優れているというよりも、それぞれに得意分野が異なる。

例えば、文献を参照したり、大量の映像データベースの分析を行ったりするならば、クラウド上での深層学習を活用した方がいいだろう。一方で、スマートフォン内蔵カメラの撮影時にリアルタイムで映像分析、適切なフィルターを自動適用するなどの用途ならば、エッジAIのアプローチでなければ不可能だ。

より多くの計算能力を使い、深層学習をかけられるクラウドAI方が「驚くような結果」をもたらしてくれることが多いことは、Google I/Oなど開発者向けイベントでの発表を見ても分かるだろう。

一方で、クラウドにどこまで利用者のデータを送り、受け取った相手がそれを「解析していいのか」の許可を出すべきなのか、については議論がある。

日本ではさほど大きな問題になっていないが、米国ではIT企業幹部が何度も議会証言に立つなど、この1年で大きな動きがみられた。

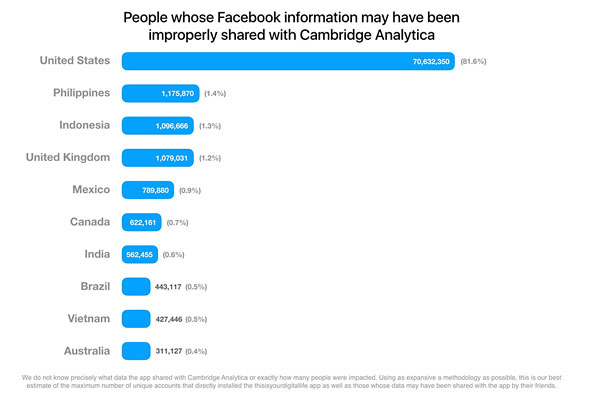

きっかけは、Facebookの個人情報が不正利用された事件だ(ケンブリッジ大学教授が診断系のFacebookアプリで収集した約8700万人の個人情報を、2016年の米大統領選でドナルド・トランプ陣営に協力したデータ解析企業Cambridge Analyticaに売った問題。これによるFacebookでのフェイクニュース拡散が大統領選に影響したと批判が高まった)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.