CMR方式の大容量HDD「Seagate IronWolf Pro 18TB」を試す:NAS用18TBの実力は?(1/2 ページ)

日本シーゲートのNAS向けHDD「Seagate IronWolf Pro 18TB」は、巨大な容量とNAS向けHDDとしてさまざまな魅力を備えたモデルだ。その機能と性能をチェックした。

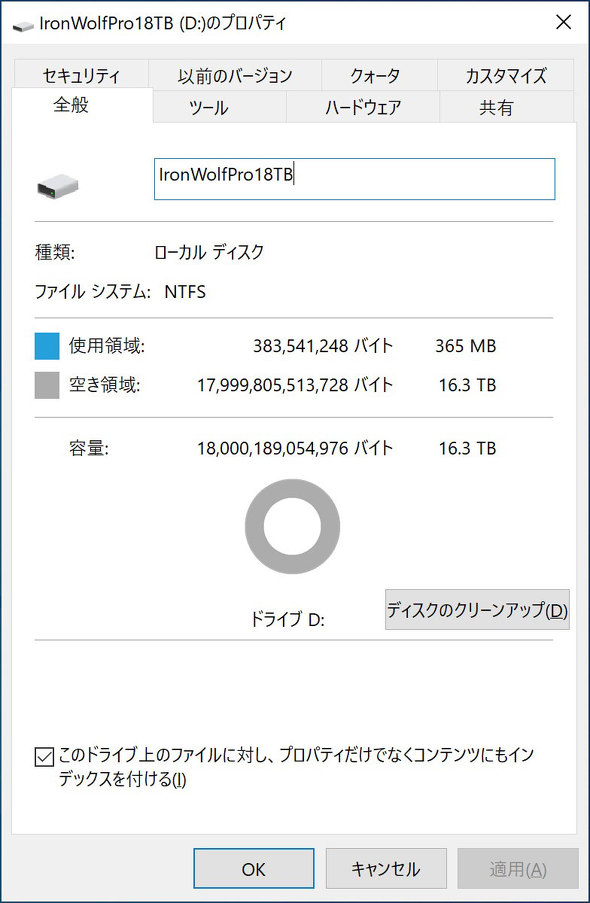

PC用のメインストレージはすっかりSSDへと移行したが、容量単価という部分ではやはりHDDのメリットが大きい。大容量データの保存、バックアップなどの用途では依然として重要な存在だ。今回はSeagateのNAS向けHDD「IronWolf Pro」で最大容量となる18TBモデル(ST18000NE000)を入手したので、その仕様や性能を確認しよう。

用途別に展開されるHDD

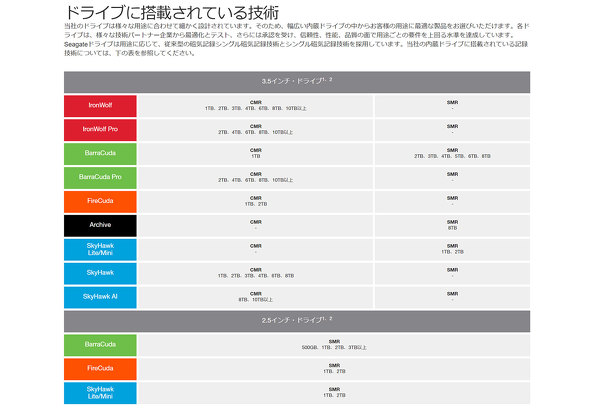

近年のHDDは、用途別にラインアップを分けて展開されている。Seagateでは、一般PC向けがBarraCuda、NAS向けがIronWolf/IronWolf Pro、監視システム用にSkyHawkといった具合だ。

こういった用途別の展開は、マーケティング的な理由によって行われているわけではない。用途によってデータアクセスのパターンは大きく異なる上に、HDD自体も大容量化(高記録密度化)のために機械制御、信号処理(エラー訂正など)ともに複雑化している。それぞれ最適化したファームウェアや機能が実装されており、それぞれの用途に最適な性能と信頼性を得られる。

今回取り上げるIronWolf Proは、クリエイティブ・プロフェッショナル/中小企業向けのNAS用モデルだ。24時間365日の連続稼働と大容量のデータ送受信を想定し、高耐久、高信頼性を重視した設計となっている。PCのデータドライブとして利用する場合も、長時間の連続運用などNASに準じた使い方をする場合は検討したいモデルだ。

専用ファームウェアと独自機能で高速かつ安定運用を実現

NAS向けHDDのIronWolf/IronWolf Proでは、マルチベイシステムを含むNAS運用を想定した独自の機能が搭載されている。

専用ファームウェア「AgileArray」を導入し、高度な温度管理を行うとともに、回転振動(RV)センサーで振動を検知し、ヘッドの動作を補正することで高いパフォーマンスと安定運用を両立させている。特にHDDを多数搭載したマルチベイのNASシステムでは、このようなRVセンサーの採用で安定したスループットが保たれるようになる。

また、IronWolf/IronWolf Proシリーズ専用の高度なHDD診断機能「IHM(IronWolf Health Management)」を搭載する。これは、一般的なHDDが備える「S.M.A.R.T.」(Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)の上位版といったところだが、S.M.A.R.T.よりもはるかに多いパラメーターを用意するとともに、ASUSTORやSynologyといったNASメーカーにも仕様を公開しており、さまざまな角度からHDDの状態を診断し、システムレベルで故障の予防に役立てることができる。

9枚プラッタで18TBを実現 最大連続データ転送速度は毎秒260MB

今回試用したIronWolf Proの18TBモデルは、1枚あたり2TBの容量をもつプラッタ9枚で18TBを実現している。回転速度は7200rpmで、平均回転待ち時間は4.16ミリ秒、キャッシュ容量は256MBだ。最大連続データ転送速度は毎秒260MBと、HDDとしてはトップレベルの性能をもつ。

かつては3.5インチのフォームファクターに9枚ものプラッタを内蔵することは不可能であったが、これは「ヘリウムガス充てん」というブレイクスルーによって可能になった仕様だ。分子のサイズが小さくて軽いヘリウムガスを封入することにより、プラッタの振動を大幅に抑えられることから信頼性を保ったままプラッタの薄型化が可能になり、多くのプラッタを内蔵できるようになっている。

シンプルなCMR方式を採用

また、IronWolf/IronWolf ProシリーズはCMR(Conventional Magnetic Recording)方式を採用していることが公表されている。

CMRというのは、従来通りのいわゆる「普通」の記録方式だが、比較的新しい技術であるSMR(Shingled Magnetic Recording)との区別を明確化するために明記されている。

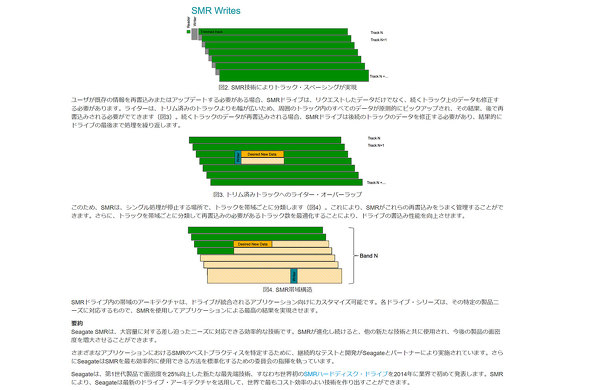

SMRでは、トラックの間隔を読み出し可能な限界ギリギリまで狭めて記録する。読み出しヘッドよりも書き込みヘッドの方が大きいことから、内周トラックの一部を上書きしてしまうのが特徴だ。CMRに比べて記録密度を向上させられるので、低コストで大容量化を実現しやすいが、書き換えの際にはエリア単位(記憶領域全部ではなくいくつかのエリアに分割されている)で全部書き直しとなるためロスが大きく、頻繁に書き換えを行う用途には向いていない。

大容量のDRAMキャッシュ搭載やメディアキャッシュ(SMRでない記録領域を)を用意するなどSMRに関する技術も洗練されてきている。データの長期保存やバックアップ用途では頻繁に書き換えが起きることはほぼないので、通常利用では使用感に影響が出ることはないと思われるが、SMRは原理的に制御の複雑化要素を含んでいる。高度な信頼性、長期耐久性が要求されるNAS向けでは、やはりシンプルなCMRの方が向いているという判断なのだろう。

続いて、ベンチマークテストの結果を見ていこう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Thunderbolt 3で4TB HDDにUSBハブ、M.2 SSDも内蔵可能な「FireCuda Gaming Dock」を試す

Thunderbolt 3で4TB HDDにUSBハブ、M.2 SSDも内蔵可能な「FireCuda Gaming Dock」を試す

日本シーゲートから発売された「FireCuda Gaming Dock」は、単なるストレージ拡張にとどまらないドッキングステーションだ。その機能と性能をチェックした。 USB 3.2 Gen2x2対応の高級感あふれるポータブルSSD「FireCuda Gaming SSD」を試す

USB 3.2 Gen2x2対応の高級感あふれるポータブルSSD「FireCuda Gaming SSD」を試す

さまざまな外付けドライブを提供している日本シーゲイトだが、今回取り上げるゲーミングSSD「FireCuda Gaming SSD」は、高速な転送速度とデザイン性、質感にもこだわったユニークな製品だ。 どこにでも連れ歩きたくなるポータブルSSD「Seagate One Touch SSD」を使って分かったこと

どこにでも連れ歩きたくなるポータブルSSD「Seagate One Touch SSD」を使って分かったこと

気軽に持ち運べて、高速なアクセススピードを実現するポータブルSSDは1台持っていると何かと便利だ。容量1TBの「Seagate One Touch SSD」を使ってみた。 テレワークもゲームも存分に楽しめるポータブルSSD「BarraCuda Fast SSD」を試す

テレワークもゲームも存分に楽しめるポータブルSSD「BarraCuda Fast SSD」を試す

SSDの価格下落を受けて、ポータブルSSDの選択肢もかなり増えてきた。日本シーゲイトの外付けSSD「BarraCuda Fast SSD」はどのような位置づけの製品なのか。実際に試してみた。 18TBと過去最大容量を塗り替えるHDDが7.6万円で登場!

18TBと過去最大容量を塗り替えるHDDが7.6万円で登場!

Western Digitalから、18TBの容量を持つ3.5インチHDD「WD Gold WD181KRYZ」が売り出された。超大容量HDDのトレンドやいかに。