ニュース

急速充電の導入障壁とは? 業界団体・関連企業から見たEV充電器の普及課題:電気自動車(4/4 ページ)

設置の遅れが指摘されることも多い日本国内のEV充電インフラ。設置拡大に向けた方策を検討する経済産業省主催の「充電インフラ整備促進に関する検討会」の第2・3回会合では、自動車関連団体や充電事業者、充電器設置者等に対するヒアリングを行い、充電器普及の課題等が報告された。

2030年における急速充電器基数・配置等の試算

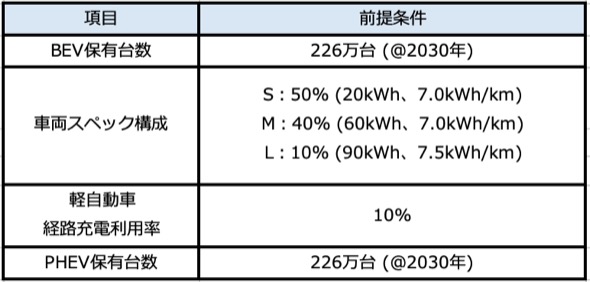

日本自動車工業会(自工会)では、充電インフラの戦略的な最適設置および持続可能な運用を念頭に、2030年における急速充電器基数・配置等の試算を行った。試算の前提条件は、表1の通り。

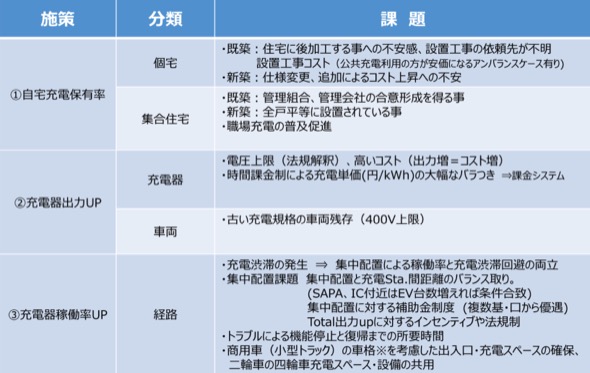

さらに、1.自宅充電保有率の向上(70%)、2.充電器平均出力の向上(70kW)、3.稼働率の向上(12%)、という3つの施策がすべて達成される場合、図6のようにEVユーザーの利便性を損なわない、急速充電器の最適配置が試算された。

全国の合計値は29,400基となり、その内訳は、商用(基礎代替充電+経路充電)で5,329基、乗用(基礎代替充電)で21,164基、乗用(経路充電)で2,893基である。

仮に上記の3つの施策(1.自宅充電保有率、2.充電器平均出力、3.稼働率)が達成できない場合、急速充電器の必要数は4倍以上に増加すると試算されており、社会費用最小化の観点からも、施策の実現が求められる。

それぞれの施策の実現に向けては、表2のように多くの課題が指摘されており、官民の幅広い関係者の協力により、着実な課題解決が求められる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

日本のEV充電インフラの現状と課題は? 政府は新たな整備指針を策定へ

日本のEV充電インフラの現状と課題は? 政府は新たな整備指針を策定へ

今後日本でもさらなる普及が期待されているEV.一方、その普及に欠かせないのが充電インフラだ。政府は新たな検討会を設置し、今後の国内におけるEV向け充電インフラ整備の指針となる、新たなロードマップの策定を開始した。 ニチガスが蓄電池型超急速EV充電器を導入、太陽光を営業車にも活用

ニチガスが蓄電池型超急速EV充電器を導入、太陽光を営業車にも活用

ニチガスが蓄電池ベンチャーパワーエックスの蓄電池型超急速EV充電器を営業所に導入。太陽光発電の電力を営業車にも活用する。 欧州が先導する蓄電池のサステナビリティ規則、日本の対応策と今後の課題は?

欧州が先導する蓄電池のサステナビリティ規則、日本の対応策と今後の課題は?

カーボンニュートラル達成の鍵の一つであり、EVをはじめ今後さらなる普及が見込まれている蓄電池。一方、その製造から廃棄までの環境負荷の管理・低減が今後の課題であり、欧州では独自の規則案も公表している。経済産業省ではこうした動きに対応するため「蓄電池のサステナビリティに関する研究会」を設立。このほど2022年度に実施した各種施策・事業の報告が行われた。