| エンタープライズ:ニュース | 2003/04/13 07:44:00 更新 |

Keynote:エンタープライズ向けプラットフォームの実績と将来性をアピール

IDF-Jの最終日の基調講演では、エンタープライズ向けプラットフォームとネットワーク製品について紹介。世界初となるデモも登場した。

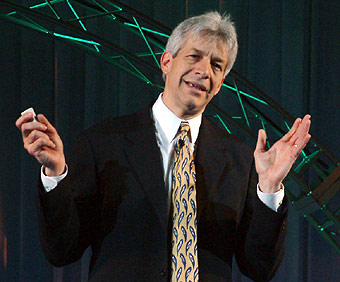

4月9日から11日まで3日間、ヒルトン東京ベイで開催されたIntel Developer Forum 2003 Spring(IDF-J 2003 Spring)の最終日11日の基調講演には、米インテル上席副社長兼エンタープライズ・プラットフォーム事業本部長マイク・フィスター氏らが登場した。

フィスター氏はXeonやItaniumなどのエンタープライズ向けプラットフォームチームを率いてきた人物。このスピーチではIA-32、IPF、PCI Expressの3つについて紹介した。

まずIA-32については2003年の第1四半期だけで、2002年通年の出荷に匹敵する量の出荷を予定しているとして、その好調ぶりをアピールした。Xeonには、デュアルプロセッサ構成までに対応するXeonと4Way以上のSMP構成が可能なXeon MPの2ラインあるが、いずれも規模を拡大して投資を継続し、6カ月程度のサイクルで新製品を投入していくという。Xeonでは、2003年第3四半期に2次キャッシュを1Mバイトに倍増したXeonを投入、さらに2003年第4四半期には90ナノメートルプロセスで製造する「Nocona」を発表予定。Xeon MPにおいても、2003年下期にクロックを2GHz以上に引き上げ、2004年前期には3次キャッシュを4Mバイトに倍増した製品を投入する。2004年下期には90ナノメートルプロセス製造の「Potomac」が控えている。

ステージではXeon/2.8GHzのデュアルプロセッサを2ノードのクラスタ構成としたシステムと、Xeon MP/2GHzの4Way構成システムでSAP R/3を走らせて、クロックでは高速(2.8GHz)なデュアルプロセッサのクラスタシステムよりも、低速(2GHz)でも大きなオンダイ3次キャッシュを持つ4Wayシステムの方が高速に動作することをデモした。ただし、どんなアプリケーションでもこのような結果になるわけではないとも付け加えた。

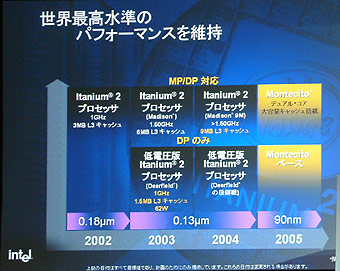

IPF(Itanium Processor Family)については、2003年にはItanium 2の4Way以下の新製品が40以上、8Way以上の新製品も10以上がリリースされる見込みで、2002年実績から倍増すると紹介、IPFのパフォーマンスが広く認められたとアピールした。パフォーマンスについてはIT業界で使われているさまざまなベンチマークテストにおいて、同じ数のプロセッサシステムであれば、ほとんどのテストでRISCプロセッサよりも高い数値をたたき出しているという。

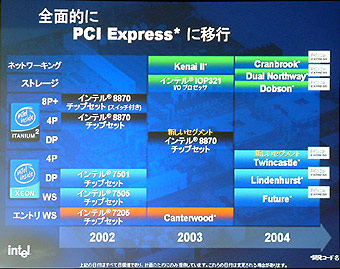

フィスター氏が最後に触れたのがPCI Expressだ。PCI Expressはかつて「3GIO」の名前で呼ばれた高速シリアル転送による次世代I/O技術で、インテルが規格策定に大きく関わってきたもの。現在のプラットフォームにおいてPCI/PCI-Xスロットやギガビットイーサネットインタフェースを用意するために、プロセッサチップセットとの間に置いているブリッジチップが不要になることや、信号線1ピンあたりのデータ帯域幅が大きいため、信号線も少なくてすむため、システムボードが簡素化され、より低コストなシステムが可能になるという。

インテルでは2004年にXeon/Xeon MP向けチップセット「Twincastle」(4Way以上向け)、「Lindenhurst」(2Wayまで)、およびシングルプロセッサ向けチップセットのすべてでPCI Expressに移行するとしている。

フィスター氏に続いてはコミュニケーションズ事業本部副社長兼ブロードバンド製品時魚部長のグレンダ・ドーチャック氏とインテル・フェロー兼コーポレート技術本部コミュニケーション&インターコネクト技術ディレクタのケビン・カーン氏が登壇し、ネットワーク製品や将来の通信技術について説明した。

ドーチャック氏は、「インターネットトラフィックは年平均で50%以上の増加を続けているが、プロバイダのビットあたりの収益は下がり続ける。通信インフラを成長させ続けるためには新しいサービスによる売り上げによって、運用コストと設備投資をカバーしていく必要がある」という。ステージでは、ネットワーク設備投資の削減や運用コストの削減に向けて、インテルが開発したATCA(Advanced Telecom Compute Archtecture)システムを実際に動作させるデモを行った。この動作デモを一般に公開するのは初めてだという。インテルの試算によれば、従来のプロプラエタリなシステムからオープンなATCAに移行することで、設備投資額は100万ドルから20万ドルに減少、運用コストは月2万4000ドルから3000ドルに減少、機器の消費電力も9600Wから1800Wに減少させられるとしている。

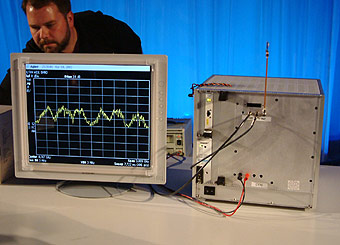

最後に登場したカーン氏は、インテルが研究を進めている技術革新とそれがもたらす効果についてスピーチしたが、そのなかでUWB(ウルトラワイドバンド)によるマルチチャンネルデータ通信の世界初となるデモを披露した。米インテルのラボから持ってきたというこのシステムでは、3GHzから6GHzまでの周波数帯域の中で、1チャンネルあたり42Mbpsのチャンネルを6つ同時に通信し、実測値で約240Mbpsの通信を行って見せた。

関連記事

関連リンク

[佐々木千之,ITmedia]