完全無人のトラクターで社会課題を解決 自動化で変わる日本の農業の姿

ロボットによる自動運転といえば、今日まず真っ先に思い浮かぶのは「自動運転車(Self Driving Car)」(あるいは「Autonomous Vehicle」)かもしれない。商用自動車として自動運転機能を組み込んだテスラ(Tesla)では、現在レベル2に相当する自動運転(運転手がハンドルを握った上で機械がアクセルやハンドルなどの制御を行う仕組み)を実現しているが、2020年10月には米国向けに完全自動運転実現につながる「FSD(Full Self Driving)」ソフトウェアのβ版配信を開始しており、同社の一部ユーザーを対象にテストを行いつつ自動運転実現に向けた歩みを続けている。こうした仕組みが近年急速に進んでいるのも、AIにまつわる技術が急速に進化し、技術競争が加速しているからだ。

自動運転車は新興、既存のメーカー含めていま最も研究開発が進んでいる分野ではあるが、同時にこの技術を産業分野にまで展開し、効率化や人手不足解消の問題をロボットやAIの技術で解決しようという試みが進んでいる。

なかでもいま注目を集めつつあるのが「農業」だ。農業の効率化と省力化は世界的な課題だが、こと日本に目を向けると人手不足と高齢化が深刻になりつつあり、限られた担い手に農地が集約されつつある。つまり、少ない人数でより多くの作業面積に対応しなければならないことを意味する。ICTを駆使した次世代農業に取り組むクボタの事例から“スマート農業”の可能性に迫る。

農業における社会課題の解決 自動運転農機への道のり

農業における人手不足問題は2000年代に入るころにはすでに顕在化していたが、技術的に大きな飛躍を見せたのは前述のように比較的最近に入ってからだ。自動運転農機と呼ばれる「無人トラクター」の研究開発を進めているクボタでは、2000年ごろには高精度な位置情報を基に自動運転を行うための基礎技術はあったものの、コスト的に割に合わない状態だったという。

その後も基礎研究を進め、今日につながるロボット農機の開発に着手したのが14年、無人トラクターとして製品の第1弾をモニター販売し始めたのが17年だ。これは農林水産省が定める農機の自動運転では「レベル2」にあたるもので、あらかじめ決められたルートを人の監視下で自動的に移動し、もしルート上への人の侵入などがあれば直ちに動作を停止できる仕組みとなっている。

一般に、今日販売されている(人が搭乗して操作を行う)農機は「レベル0」に相当し、あくまで手動操作であり自動運転ではない。レベル1は、人間が搭乗して操作することが基本でありながら、直進走行など限られた状況では機械が人間をサポートし、手離し運転も可能になる。

そして農機に人が搭乗せずとも、直接目が届く範囲での自動運転が「レベル2」であり、遠隔監視のみで基本的に全ての操作を機械任せにするのが「レベル3」である。農機メーカーでも最先端を行く各社は現在「レベル2」の段階にあり、最終的に「レベル3」への到達を目指している。

クボタで機械先端技術研究所の機械研究第一部部長を務める石見氏は「17年に発売されたモデルでは、はじめに人間が運転して田んぼの中で形を学習し、以後はトラクターが勝手に動くようになっている。安全装置もあり、人を感知すると自動で止まる。自動で稲刈りが可能な自動運転コンバインのほか、20年には自動田植え機もリリースし、自動運転によるコメづくりの一貫体系を確立した。クボタでは2000年時点で位置情報を基に動かすという技術を確立していたが、14年からの本格参入となったのは農家の人手不足問題がより顕在化してきたことと、自動運転に必要な電子デバイスが安価になって商品をより低コストで投入できるようになったことが大きい」と説明する。

現在同社の自動運転農機はレベル2段階にあるが、レベル3の完全自動運転に向けては既存の位置情報技術に加え、機械の周囲をきちんと把握しつつ、機械自身が判断を行う仕組みが必須となる。

「完全自動運転では、いわゆる頭脳にあたる技術を埋め込む必要がある。だがわれわれはロボットAIの研究開発に関してそこまで歴史があるわけではなく、20年に発表したようにNVIDIAのような知見のあるメーカーとの協業に至った。周囲の環境把握に必要なセンシング技術では、自動運転自動車がそうであるようにLiDARやソナー、ミリ波レーダーなどさまざまな仕組みがあるが、今回は画像認識という部分に特に注力している。画像認識は暗所や悪天候時に精度が落ちるという問題があるが、実際には他のセンサーも組み合わせることで補っている」

同氏は完全自動運転トラクターの実現にあたり「1. 自分がどこにいるのかを高精度に認識する技術」「2. 効率的な作業が可能な最適ルート生成技術」「3. 目標経路に沿って正確に走行する制御技術」「4. 周囲状況を正しく認識し、安全の確保と状況に応じた的確な作業を行う技術」の4つの技術が必要だと解説する。

例えば、農地は悪路であり、トラクターの傾きしだいでGPS情報の位置がずれるため、正確な位置を把握するには相応のノウハウが必要になる。また農業の人手不足解消にあたって、これまで熟練の人間による操縦に頼っていた農機が、機械の自動運転が同様の知見をもって動作することが求められる。

また、周囲の環境把握について、単純に人の進入だけでなく、周囲の作物の情報も含めて作業の適切な判断が必要となる。これら全てを含め、効率的で性能のいいアルゴリズムをどのように組み合わせていくか、NVIDIAから提供されるエッジ向けのモジュールを活用しつつ、AIサーバで学習を行い、その情報をエッジ側のコントローラーに反映させることで実現している。レベル3がいつ実現できるのかについて石見氏は「(無人トラクターは)自宅の車庫から公道などを通って自分で農場に向かい、作業を始めて帰ってくることを想定しているため、法改正など技術以外の要素もあり非常にコメントしにくいが、10年以内が目安。この間に実用化される要素技術も出てくるため、適宜、製品に搭載し自動運転レベルを上げていきたい」としている。

さまざまな産業分野で活躍するロボットAI

クボタの自動運転農機の開発で協力するNVIDIAだが、農業分野でのロボットAIについて、NVIDIAオートノマスマシン事業部でビジネスデベロップメントマネジャーを務める大岡氏は次のように語る。

「農林水産省では3段階のレベルを規定しており、自動車メーカー同様に各農機メーカーがそれぞれに試行錯誤しながら研究開発を進めている段階だ。自動運転農機ではクボタのほか、ヤンマーや井関農機などのメーカーがこの分野に参入している。ただ、いまだレベル3の無人運転にはたどり着いていない。われわれはクボタにGPUが搭載された組み込みボードを提供しつつ、どのようなAIを載せるのか、コンサルティングを交えつつ進めており、レベル3の達成はすでに技術的には可能と考えている。クボタでは2030年を実現目標に掲げているが、『実際にはもう少し早くできるのでは』とも考えている」

自動運転というとすでに自動車分野での知見もあるNVIDIAだが、農機ではまた異なるノウハウが要求される。1つは移動速度だ。高速移動が前提となる一般の自動車に比べて、田んぼでは時速60キロ以上の速度を出すことはない。その一方で、走る場所は、土壌の硬さが場所によって違う畑や田んぼであり、ジャイロセンサーなどを駆使して傾き補正を行いながら悪路を移動していく技術が必要となる。またさらに難しいのが、一度通過した場所は“轍”が付くため、2回目以降は走行環境が変化することだ。このように、同じルートでもつねに変化する状況を把握しつつ、どういった画像処理やセンサーが求められるのかを研究している段階だという。

このほかにも産業用のロボットAIの分野で、NVIDIAのGPUは広く活躍している。日本企業との提携では、前述のクボタ以外にも、FANUC、コマツ、ヤマハ発動機の産業機械や建機で同社のJetsonシリーズをはじめとするエッジ向けGPU製品群が採用されている。このエッジとサーバを組み合わせたエンド・ツー・エンドのAIプラットフォームで学習と推論を繰り返し、機械の自律動作を実現していく。

水田向けの農機は日本市場の特徴だが、海外に目を向けると芝生の認識技術や、大豆・小麦などの大規模農場でロボットAIの利用が広く進んでいる。また、冒頭で紹介したような流通分野や工場での自律搬送ロボットなど、効率化や構内レイアウトの柔軟性実現のために広く利用が進んでおり、今後さらにeコマースの発展とともに拡大していくと大岡氏は説明する。

こうした最新事例は日々アップデートされており、その一端は21年4月12日からバーチャルで開催されるNVIDIA主催の「GTC21」で紹介されるとみられる。最新ロボットAIにまつわる世界各国の取り組みを把握できるはずだ。

スマート農業でできること

クボタの石見氏は「今回は自動運転農機の取り組みだが、スマート農業は労働人口不足を解決するものであり、今後こういった技術が広まることで、グローバルで社会課題解決につながるのでは」と期待を寄せる。

人手不足には熟練オペレーターの技術継承問題もあり、こうしたノウハウを自動運転農機を通じて解消していくことが考えられる。また、単に無人化を行うだけではだめで、農業生産の高品質化ができてこそスマート農業の意味が出てくると強調する。

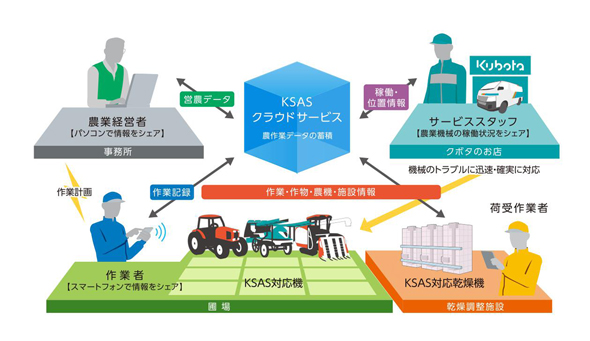

例えば、クボタではKSAS(ケイサス)というスマート農業のサービスを展開しているが、コメを収穫するコンバインで水分やタンパク質の情報を取得することにより、質や収穫量を上げることができるそうだ。いまの日本の農業の傾向として、従来までの小さい田んぼだったものが、継承問題に端を発する農地集約で巨大化が進んでおり、1つの田んぼでも栄養状態に“ムラ”がある。これを均一化していくことで、欧米型の大規模かつ精密な農業に近づいていくと石見氏は説明する。そのためには、5Gや6Gといった通信技術に加え、エッジAIとクラウドAIの両方を組み合わせた分析も求められる。

クボタは現在、イノベーションセンターを設立して多くのノウハウを抱えるスタートアップ企業との提携を進めている。この協業で得られた技術を製品やサービスに反映していくことで、日本の農業をさらに進展させ、品質を上げ、そして“もうかる農業”にしていくことが目標だ。人手不足の問題は日本に限らず、世界中で大きな課題となりつつある。まずは日本国内でノウハウを蓄積しつつ、将来的にはグローバルへの展開も目指すという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:大和アセットマネジメント株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2021年3月15日

クボタ機械先端技術研究所 機械研究第一部長の石見憲一氏

クボタ機械先端技術研究所 機械研究第一部長の石見憲一氏 エヌビディア合同会社 オートノマスマシン事業部ビジネスデベロップメントの大岡正憲氏

エヌビディア合同会社 オートノマスマシン事業部ビジネスデベロップメントの大岡正憲氏