持続的なDXを成功に導くための「絶対条件」とは? KADOKAWA×テレビ東京の特別対談

コロナ禍を起因とする急激なビジネス環境の変化を受け、デジタル技術で企業活動の変革を目指すDX(デジタルトランスフォーメーション)が急速に進んでいるといわれている。しかし、日々の業務に欠かせないファイルやコンテンツ、情報の共有の仕組みをどう設計するか。そのためにどのようなツールを活用し、それを社内にどう浸透させて業務プロセスを変革し効率化していくかといった、いわば“守りのDX”が機能しなければ、持続的なDXは望めない。そこで参考になるのが、出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、MD、コトビジネス、インバウンド関連などの幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業のKADOKAWAとテレビ放送事業を運営するテレビ東京の先進事例だ。

コンテンツの制作に多くのステークホルダーが関わるメディア・エンターテインメント業界において、両社はどのようにDXに取り組んでいるのか。KADOKAWAグループ全体のDX推進を支援するKADOKAWA Connectedの菊本氏と、テレビ東京グループのIT戦略を担うIT推進局の小澤氏による特別対談を実施した。

企業DXを推進する最初の一歩

コロナ禍を機に日本国内においても企業のデジタルシフトが急速に進んでいるといわれるが、その一方で2020年12月に経済産業省が発表した資料(DXレポート2)によれば、実に9割以上の企業がDXに取り組めていない(DX未着手企業)、あるいは散発的な実施にとどまっている(DX途上企業)とされ、一部のDX先進企業との二極化が進んでいる実態が浮かび上がった。本質的なDXの実現に向けて企業はまず何をすべきだろうか。

菊本氏が所属するCustomer Success部は、経営層のIT戦略や現場のIT部門、社内サービス利用者(従業員)の意向を集約し、いわば“橋渡し役”としてKADOKAWAグループ全体がコンテンツを創出しやすい組織になるための生産性向上をミッションに掲げる部署。一方の小澤氏が所属するIT推進局は、基幹システムのモダナイズや、在宅勤務などの新しいワークスタイルに対応するためのクラウド活用や社内インフラの再構築といった、企業としての今後を見据えたIT戦略を担う部署だ。それぞれの立場から、企業DXを推進するポイントを聞いた。

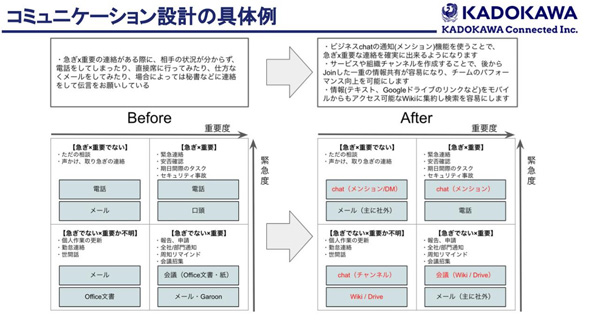

DXに向けた最初の一歩として「コミュニケーション設計が重要」と菊本氏は指摘する。

「コミュニケーションが、例えば電話だったりメールだったりといった、情報共有がし難いクローズ型のツールを前提にして、そしてそれが業務フローとして固まってしまっている点がハードルになると感じています。社員の働き方の変化に対応するため、ビジネスチャットツールやクラウドストレージなどのツールを導入する企業が増えていますが、単に既存業務フローのツールを置き換えるだけではなく、組織全体でよどみなく情報が共有されるためにどうするのか、新たなツールを導入する際にコミュニケーション設計をしっかりと考えるべきだと思っています」(菊本氏)

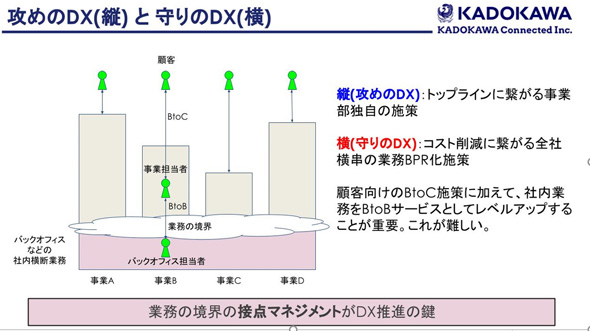

こうした“コミュニケーション改革”を前提とした上で、菊本氏は「守りのDX」の重要性を説く。KADOKAWA Connectedは、事業部ごとに新たな価値や利益を生むDXを「攻めのDX」、事業部単位ではない共通の業務フローを横断的に効率化するDXを「守りのDX」と定義している。

DX推進の最初のステップとして、着手容易であり効果が高い守りのDXがポイントになると菊本氏は語る。その意味では、全社横断の社内インフラを担うIT部門の重要性も増していると小澤氏は指摘する。

「ツールの導入から事業改革を伴うものまで取り組み方はさまざまだとは思いますが、BPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング)の視点で全社最適化を目指すことが重要ですね。単純に業務のデジタル化だけではなく、業務フローの見直しも必要ですし、セキュリティやガバナンスの視点もあります。横断的に全ての部署に関わるIT部門だからこそ、おのおのの部門の声を集約し、現場の課題をどう解決するかを考え、テクノロジーを活用しながら解決策を示す役割がIT部門に求められています。ビジネスや働く環境の変化に対応しDXを推進する上で、クラウドを積極的に活用したいと考えています。クラウド活用は、ITリソースの有効活用といった効果もあります。一方で、社員のリテラシーをどう底上げしていくか、というのも課題ですが、この辺りについてどういった取り組みをされていますか?」(小澤氏)

「マンガでわかる! 驚くほど仕事がはかどるITツール活用術」/KADOKAWA (c)Yoji Kikumoto Kadokawa Connected, Motoko Watanabe Kadokawa Connected, Minori Kambe 2021

「マンガでわかる! 驚くほど仕事がはかどるITツール活用術」/KADOKAWA (c)Yoji Kikumoto Kadokawa Connected, Motoko Watanabe Kadokawa Connected, Minori Kambe 2021「KADOKAWAは出版事業が祖業であり、編集者のプロ集団がいます。彼らは紙中心のアナログ文化の中で価値を生み出していたこともあり、デジタルツール活用への変化に対して消極的でした。そこで、われわれはアナログ文化の良さと価値を最大限に生かし仕事をしやすくするためには、デジタルツールの利活用のチャレンジを提案したいと考えました。リテラシーギャップを埋めるには、ハードポリシーでガチガチに固めるのも1つだと思いますが、それでは生産性とのトレードオフになってしまいます。そこで考えたのがマンガの活用によるソフトなリテラシー向上施策です。例えば情報(コンテンツ)にはフロー型とストック型があって、それぞれにあわせてツールをどう使い分けることで業務がうまく回るか、といったITツールを活用したコミュニケーションの啓蒙を、社内SNSを通じてコツコツやってきました。このマンガの連載は1年以上続いているのですが、社外の企業の方にもきっとニーズがあるのではとKADOKAWA社内の編集者の方から声がかかり21年3月にKADOKAWAより出版されました。同じ悩みを抱えているDX推進担当者の方には是非読んでいただきたいです。ほかにも経営層に対する積極的なサポートや、ITツールの活用に積極的な社員をアンバサダーのような形で巻き込んで、新たなサービス提供のトライアルを実施しています」(菊本氏)

「マンガを活用するのはユニークで興味深いです。確かにITに積極的なアーリーアダプター層をうまく巻き込むのは重要ですね。DXを推進していくには、事業部門をはじめ各セクションをいかに巻き込んで進めていくかが肝になります。またグループ全体の情報共有も重要です。グループには、システム子会社、インターネット事業、ECサイト事業を担う会社があります。CIOを中心としたPMOの体制があり、グループ全体のITプロジェクトの進捗・課題を共有するなど、組織の壁を越えたコミュニケーションを取りやすい体制になっています」(小澤氏)

企業間コラボレーションをどう実現していくか

KADOKAWAグループもテレビ東京グループも、巨大なコンテンツビジネスを展開する上でパートナーとの協業は欠かせない。協力会社を含む組織横断のプロジェクトでは、所属や立場が異なるさまざまなメンバーがコンテンツをベースに共同作業を行っている。ここまでは主にコミュニケーションの視点から社内向けの取り組みを語ってもらったが、ここからはコンテンツを中心としたコラボレーションについて聞く。企業間連携の多いメディア・エンターテインメント業界ではITをどのように使って生産性を向上し、企業間コラボレーションを進めているのだろうか。

コロナ禍でリモートワークが常態化するなか、テレビ東京では20年秋に、社外とのコンテンツ共有とコラボレーションのためのプラットフォームとしてコンテンツクラウドのBoxを導入したという。映像制作現場では、パートナー企業はもちろん、フリーの作家や脚本家、クリエイターなど非常に多くのステークホルダーがプロジェクトに関わるケースもある。

「もともと先行してアニメ部門でBoxの利用が始まっていたのですが、20年秋に本格的に導入が始まり、現在は報道やスポーツなどさまざまな部門で利用が広がっています。ポイントはセキュリティと利便性の2点ですね。グループ全体の情報共有基盤としてGoogle Workspaceを利用しているため、グループ内はGoogleドライブを活用しています。コンテンツ制作など社外関係者とのやりとりが増え、社内外の関係者でコンテンツの共有や共同作業ができるセキュアなプラットフォームが必要と考えてBoxを採用しました」(小澤氏)

「KADOKAWAグループでは社内でSlackを使っており、フロー情報はSlack コネクトで他社とやりとりしています。相手先がSlackを利用していない場合は、ゲストアカウントを発行する必要がありその分のコストはかかりますが、業務のスピード感やプロセスの共通化が生産性に与える影響は大きいのでこれを認めています。相手によってツールを使い分けるほうが、効率の面でもガバナンスの面でもデメリットが大きいと考えています。一方、ストック情報は、社内向けには社内ポータルWiki(Confluence)やGoogleドライブ、社外向けもパッケージのファイル共有サービスを利用しています。小澤さんが指摘したように、アニメや映画の制作は社外の関わる人が非常に多いので、コンテンツを集約するための個別のユースケースをカバーするための基盤としてBoxの活用についても検討をしています」(菊本氏)

「これまでCustomer Success部では、主に社内従業員に向けた『Employeeサクセス』を中心にDXを進めてきました。一方で、外部クリエイターの満足度『Creatorサクセス』の観点では、クリエイターのみなさまがKADOKAWAと一緒に仕事をすることの満足度を向上させるために、コンテンツ管理、ペーパーレス化の推進など、業務の効率化と標準化に取り組む必要があります。今後は『Creatorサクセス』を実現するためのツールの導入と活用も重要なポイントになってくるかと思います」(菊本氏)

KADOKAWAグループは、AIを活用した書籍の需要予測や新規事業の創出など、新たな価値や利益の源泉となる“攻めのDX”にも積極的に取り組んでいる。テレビ東京グループも同様に、映像コンテンツの全配信や、そこで得られるオンライン視聴者のデータ活用など、既存のビジネスモデルを変革する戦略を打ち出している。今回の対談を通じて共通するのは、それら全ての前提として、しっかりとした“守りのDX”が土台にあるということ。そしてその中心には、業務を進めるために必要なコンテンツや情報をどのように共有するのか、社内におけるコミュニケーション設計や、会社の枠組みをも越えたコラボレーションを効率的かつセキュアに実現する仕組みがある。今回取り上げた両社の事例は、DXが目指す長い道のりの最初の一歩を踏み出そうと考えている担当者にとって大きなヒントになるはずだ。

対談者プロフィール

小澤幸也氏:1995年日本経済新聞社に入社。2015年からテレビ東京で本社移転や放送関連システムの開発に携わり、2017年にシステム部長、2020年にIT推進局次長 兼システム管理センター長として、テレビ東京グループの業務を支えるITインフラ基盤整備に従事。

菊本洋司氏:HPE、VMwareを経て、2017年よりドワンゴにてIT共通基盤を担当。KADOKAWA Connected設立後はCustomer Success部をけん引し、ITツールを使った業務効率化を推進。著書に『マンガでわかる!驚くほど仕事がはかどるITツール活用術』(KADOKAWA)がある。

関連記事

「PPAP問題」の本質とは? 業務改善のプロに聞く、企業の生存戦略に必要なもの

「PPAP問題」の本質とは? 業務改善のプロに聞く、企業の生存戦略に必要なもの

「情シスは将来的に利益を生む“投資部門”」 フィンテック企業の若きリーダーが描く“フルクラウドのススメ”

「情シスは将来的に利益を生む“投資部門”」 フィンテック企業の若きリーダーが描く“フルクラウドのススメ”

ITリテラシーゼロ企業でも大丈夫 長野の老舗が「IT変革」に成功した理由

ITリテラシーゼロ企業でも大丈夫 長野の老舗が「IT変革」に成功した理由

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社Box Japan

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2021年12月13日

テレビ東京IT推進局次長 兼 システム管理センター長の小澤幸也氏(左)とKADOKAWA Connected Customer Success部 部長の菊本洋司氏(右)

テレビ東京IT推進局次長 兼 システム管理センター長の小澤幸也氏(左)とKADOKAWA Connected Customer Success部 部長の菊本洋司氏(右)