「自社のデジタル変革、具体策はどうあるべきか」インキュデータが語る4つのステップ:日本企業のDXを支援し、組織の変革まで支援するプロ集団とは

デジタルトランスフォーメーション(DX)を具体的なステップに落とし込んで自社で実現できる企業はまれだ。ほとんどの企業が未経験のチャレンジだからだ。部門横断で専門性の高い施策を成功に導くためには、専門家の知見が必要だ。

顧客行動がモノの消費だけでなくコト(=体験)の消費にシフトしつつある。

今、モノを売ることを得意としてきた多くの日本企業がコトのデザインに苦慮している。顧客のコトをデザインするには、顧客のデータをいかに安全かつ確実に整備して保有し、活用できるかが重要だ。

デジタル変革の必要性が語られて久しいが、多くの企業は経験が乏しく、変革の手前の仕組みづくりに苦慮する状況がある。

必要なときに必要な施策を打つためのデータ基盤はもちろんだが、活用するためのマーケティングの知識やそれをシステムに実装する手順とはどのようなものだろうか。データを活用したビジネスの変革を目的に設立されたインキュデータを取材した。

顧客体験「コト」のデザイン基盤は誰がどう作るのか

過去数十年間、日本は「モノづくり大国」を自認し、高品質で多彩な機能を携えたプロダクトを多数市場に送り出してきた。だが消費がモノからコトにシフトしつつあると指摘される状況下では、よいモノづくりだけで事業を成立させ、成長させていくのは難しい。コト消費の時代には顧客のコトをどうデザインするか、そのための戦略、基盤をどう構築するかが製品作りと同じように重要になる。

データが「21世紀の石油」といわれるようになって10年近くがたち、先進的なデータ活用企業は既に顧客のコトをデザインし、接点を最大化する施策を次々と打ち出す状況にある。購買行動や過去の問い合わせ、購買商品などのさまざまなチャネルで獲得した顧客行動のデータからライフスタイルを予測して次なる顧客のコトをサジェストしている。こうしたコトのデザインに使われるのが「CDP」(Customer Data Platform)だ。

デジタルGDPランキング 2019(Bhaskar Chakravorti, Ajay Bhalla, Ravi Shankar Chaturvedi,“Which Countries Are Leading the Data Economy”, Harvard Business Review, 2019を基に編集部で制作)

デジタルGDPランキング 2019(Bhaskar Chakravorti, Ajay Bhalla, Ravi Shankar Chaturvedi,“Which Countries Are Leading the Data Economy”, Harvard Business Review, 2019を基に編集部で制作)こうした施策を自社のものにするには(1)データサイエンスの高度なスキル、(2)最先端のデジタルマーケティングの手法に精通した専門家、(3)全体をシステムとして実現する高度なシステムインテグレーターの力――が必要だ。CDPを活用したコトづくり基盤の構築は、これらのプロ集団を自社で抱えられる恵まれた組織の「専売特許」とみられてきた。

だがこの半年ほどの間に一般的な企業の事業開発部門やIT企画部門だけで実現するのは不可能とされてきたこの領域をブレークスルーする提案が出てきた。

「米タフツ大学のバスカー・チャクラボルティ博士らが発表した『データGDP(データ総生産)』という指標を見ると、米国、英国、中国がトップ3に入った一方で、世界の名目GDPで3位に位置する日本がトップ10にもランクインできない状況にあることが分かります。この状況を変えなければ、日本の未来を明るくすることはできません」

こう語るのはインキュデータの安藤貴男氏(データビジネスコンサルティング本部CDPソリューション営業部)だ。

3つの異なる領域のプロが1社に結集、インキュデータのワンストップ体制

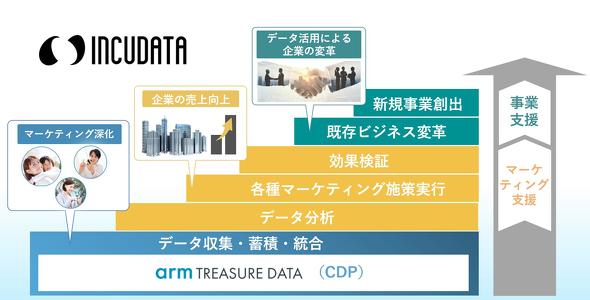

安藤氏が所属するインキュデータが発足したのは2019年9月だ。事業創造に長じたソフトバンク、高度なデジタルマーケティング力を有する博報堂、クラウド型CDPサービス「Arm Treasure Data CDP」を持つArmの3社がタッグを組み、日本企業のデジタル変革を支援するために力を尽くす。

具体的には、顧客の「データビジネス戦略の立案」から「システム構築と運用」そして「マーケティング施策支援」までを1社がワンストップで支援する体制を取る点が特徴だ。同社が提供するサービスの最終目的地は「顧客企業が自らの力でデータを利活用できる体制を確立すること」にある。囲い込むのではなく、顧客をデータ活用企業に育てることに価値を置く。

安藤氏自身はArm傘下のTreasure Dataからインキュデータに参画したという。Treasure Dataが日本でビジネスを展開し始めて7年。同社のTreasure Data CDPは国内外で多数の実績を持つ。公表されている導入実績だけを見ても、製造、アパレル、金融など多様な業界のそうそうたる企業がデジタルマーケティングを活用していることが分かる。先進的な企業には広く普及しているが、先述の通り日本が国を挙げてデータGDPを世界水準に高めるには、もう一段の普及が必要だ。

「ソフトバンク、博報堂、Armの3社タッグは理想的な組み合わせです。ソフトバンクと博報堂は日本の名だたる企業と多数の取引があります。特にソフトバンクは、自らデータドリブンな経営の先駆者で、またそのコネクションにより企業のトップに対してダイレクトにデータ活用の重要性を訴求することができます。また、博報堂はマス広告のイメージが強いのですが、デジタルマーケティングにも早くから取り組んでおり、データ利活用のアイデアを豊富に蓄積しています。そしてCDPを知り尽くしたArm、この3社がタッグを組んで『餅は餅屋』でそれぞれの力を発揮しながら、顧客企業にナレッジごとCDPを使いこなしていただこうというわけです」(安藤氏)

データを活用したビジネス実践への4ステップ

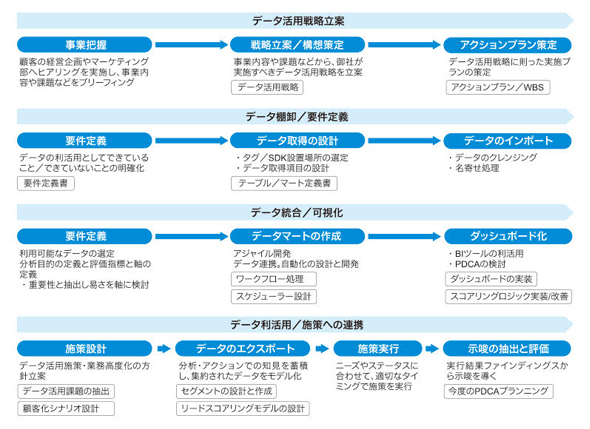

実際どうすれば企業はデータを活用したビジネスを実践できるようになるのか。インキュデータは次の4つのステップでの展開を勧めている。

ステップ1:データ活用戦略立案

経営層や経営企画部門、マーケティング部門などからヒアリングし、事業の現状を把握するとともに課題をあぶり出していく。そうした課題の中から優先順位が高いと思われる課題にフォーカスを当て、データ活用でそれをどのように解決するかを提案する。ただ、顧客企業は違った観点から別の課題にフォーカスを当てたい場合もあるため、このプロセスでは十分なすり合わせをする。そして、最終的に合意したデータ活用戦略に基づいてアクションプランを設定する。

ステップ2:データ棚卸し/要件定義

アクションプランを達成するのに必要なデータが、顧客企業の情報システムのどこにどのような形で格納されているかを明らかにする。十分にデータを活用するためにはデータは統合されていた方が好ましい。しかし大体の場合、顧客情報は顧客情報システム、注文履歴はECシステムや商談管理システムにあるといった具合に分散状態にある。その分散度もチェックしながら、それぞれのデータを「活用できているもの」「あまり活用できていないもの」「もっと活用すべきもの」などと分類する。こうした作業を進めながら、どのデータとどのデータを統合するか当たりをつけ、統合に向けデータのクレンジングや名寄せ処理を進める。

ステップ3:データ統合/可視化

必要なデータを統合しながらCDPに取り込み、アジャイル開発でデータマートを構築する。可視化のためにダッシュボード化し、これによって顧客の動線を抜け漏れなく把握できるようにする。インキュデータはこの活動を「顧客の理解と深化」と呼んでおり、こうした動線モデルの発見により、「この顧客には広告でアプローチした方がいい」「この顧客にはメールマガジンで訴えた方がいい」という、より確度の高い施策を立てられるようになる。このプロセスでは、BIツールの利活用方法やアクションプランのPDCAサイクルを回すのに必要なスコアリングロジックなども検討する。

ステップ4:データ利活用/施策への連携

データ活用戦略と業務をさらに高度化するための方針を立てる。必要であれば、アクションプラン実行に必要なデータをCDPから外部システムにエクスポートする。また、アクションプランを実行した結果を分析して示唆を導き出し、次のPDCAプランニングにつなげる。さらに、得られた効果を企業全体で共有すべく、他の事業部門への水平展開なども検討する。

最初はしっかり伴走、最終的には独り立ちを促す

これら4ステップの活動を通じて、インキュデータは日本企業の中にデータを基軸としてビジネスを推進するという変革を起こすことを心底願っている。あるいは新しい事業や新しいビジネスモデルを創造することで、日本企業に「2025年の崖」を乗り越えてもらいたいと思っている。そのために、同社は顧客企業に最初はしっかり伴走し、最後は独り立ちしてもらう点にこだわっている。

「データを活用したビジネスの変革・推進には、プロジェクトマネジャー、施策立案者、分析者など、専門性を持ったさまざまな立場のメンバーが必要です。しかし、決して私たちだけでチームを構成して勝手に進めるようなことをせず、必ず顧客企業の各部門の担当者にも参画していただいて積極的に技術移転に努めています。最終的に、日本企業と言えばどの企業も、自らの発想でさくさくデータ利活用できるようになっているという日が来ることこそが、インキュデータの目指しているゴールです」(安藤氏)

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:インキュデータ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2020年3月25日

インキュデータ 安藤貴男氏

インキュデータ 安藤貴男氏