IT�\�Z���g�J�c�J�c�h�ł�����ĂȂ��@���Ђ��T�[�o�̊�@���~�����@�F�}�ȃe�����[�N�Ή��������Ă����߂Ȃ�

����ꂽ�l���Ɨ\�Z�Ŋ��������P�A���Ȃ�����A�V�K�v�]�ւ̑Ή��ɒǂ��钆���E������Ƃ�IT����B�T�[�o�̃��v���[�X�͋}�������A�i�ق̉ۑ�ł���e�����[�N���̐����Ȃǂł���ǂ���ł͂Ȃ��B��������������A�C�f�A�͂��邩�B

�@IT�\�Z������ꂪ���Ȓ����E������ƂɂƂ��āA���K�V�[�V�X�e���̃��v���[�X�Ɋ��蓖�Ă���\�Z�ɗ]�T�͂Ȃ��B�T�|�[�g�I�����}���Ȃ���������ł��܂��Ɉ��̃V�F�A�����uWindows Server 2008�^2008 R2�v��uOracle Database�v������������E������Ƃ̏��V�X�e���S���҂́A���v���[�X�̂��߂̗\�Z�m�ۂɋꗶ�������Ƃ��낤�B

�@�����A���͎��ƌp���̂��߂̖{�i�I�ȃe�����[�N���̐�����]�ƈ��̈��S���m�ۂ��邽�߂̓������ŗD�掖�����B�g���Ђ��h�V�X�e���̃��X�N�𗝉����Ȃ�����g���������Ȃ��ǎ҂����Ȃ��Ȃ��͂����B

�@�{�e�𐧍삷��A�C�e�B���f�B�A������������Ƃ̈�Ђ��B���́A���������R�X�g�������������@������B���̌�������̂�AMD����CPU�uEPYC�v�i�G�s�b�N�j�𓋍ڂ����T�[�o���B���������V�X�e���Ƃǂ��܂Ō݊���������̂��B���������ǂ̂��炢�R�X�g�����k�ł���̂��B������T�邽�߂ɁA�A�C�e�B���f�B�A�̃G���W�j�A����ނ����B

AMD�uEPYC�v���ڃT�[�o������ɔ���Ă���̂́A�Ȃ��H

�@���V�X�e���S���҂̒��ɂ́AAMD�ƕ����ƁA�����̓O���t�B�b�N�X�J�[�h��z�����邩������Ȃ��B�����ߔN��CPU�uRyzen�v�̔����ȍ~�ACPU���[�J�[�Ƃ��Ă����̕]�����l��������BPC�s��̃g�����h�ɒǏ]����悤��AMD��2017�N�ɃT�[�o����CPU�Ƃ���EPYC�\�����B2019�N�ɂ̓A�[�L�e�N�`�������V���Đ��\�����߂��u��2����EPYC�v�������[�X���A���݂͕����̃T�[�o�x���_�[��AMD�̃T�[�o���i����舵���܂ł̒n�ʂ��m�������B�{�e�ŏЉ����{�q���[���b�g�E�p�b�J�[�h�iHPE�j�����������T�[�o�x���_�[�̈�Ђ��B

�@�Ȃ�AMD�T�[�o���Z���ԂŃT�[�oCPU�Ƃ��ĕ]�������Ɏ������̂��B���V�X�e���S���҂ɂǂ�ȃ����b�g�������炵�A��Ƃ�IT�����ǂ��ς��Ă����Ɗ��҂���Ă���̂��B�A�C�e�B���f�B�A�̏��V�X�e����K�i�ȉ��A��V�XK�j���AHPE�̏����n���i�e�N�m���W�[ �G�o���W�F���X�g�j�ƈ����h�����i�T�[�o���i�{���J�e�S���[�}�l�[�W���[�j�ɗ����ɋ^����Ԃ��Ă݂��B

��ނ͍����̏���ӂ݁A���u��c�`���Ŏ��{�����B�������Ə��쎁�͂��ꂼ�ꉓ�u����Q�������������B��V�XK���g�͂��܂�AMD�̃T�[�o���i�����T�[�`�ł��Ă��Ȃ������A�V�X�e���C���t���̒��B�R�X�g�͏�ɉۑ�ɂȂ��Ă����

��ނ͍����̏���ӂ݁A���u��c�`���Ŏ��{�����B�������Ə��쎁�͂��ꂼ�ꉓ�u����Q�������������B��V�XK���g�͂��܂�AMD�̃T�[�o���i�����T�[�`�ł��Ă��Ȃ������A�V�X�e���C���t���̒��B�R�X�g�͏�ɉۑ�ɂȂ��Ă����PC�̃R�A���[�U�[��������AMD�u�[���A�u�R�X�p�v�Ɋ�ƃ��[�U�[������

�@���Џ�V�XK���Ǘ�����̂͏]�ƈ���X�^�b�t���킹�Ė�300�l�����p����A�C�e�B���f�B�A�̎Г��V�X�e�����B�A�C�e�B���f�B�A�ł͎Г��V�X�e���̃N���E�h����i�߂�Q���ɂ��邪�A����ł����̑����̊�ƂƓ��l�A�I���v���~�X�̃T�[�o���c��A�����̋Ɩ��V�X�e�������݂�������B���C�Z���X��̃V�X�e���Ȃǂ͂Ȃ����A�����V�X�e���̃��v���[�X�ɏ���ȗ\�Z�͂����ɂ����B���̈Ӗ��ł́A���̑����̒����E������ƂƓ����Ƃ�����B

�@�Ƃ͂����A�����T�[�o��Intel CPU���ڃT�[�o�Ō��ς�������P�[�X���قƂ�ǂ��B��V�XK���܂��������^��́u�����������Ȃ�AMD�T�[�o�����ڂ���Ă���̂��v���B

�@�uAMD�T�[�o�̓n�C�G���h�̃��C���A�b�v�ł̃R�X�g�p�t�H�[�}���X�̗ǂ��ɒ��ڂ��ꂪ���ł����A���ꂾ���ł͂���܂���B����ꂽ�\�Z�Ɛl���ł�肭�肹����Ȃ������E������Ƃ́AAMD�T�[�o�̗̍p�ŃR�X�g��}�����A���̕����N���E�h��e�����[�N�AWeb��c�V�X�e���A���o�C���Ή��Ƃ������A���K�v�Ƃ������g�݂ɐU��������邱�Ƃɏ��X�ɋC�t���n�߂��悤�ł��v�i�������j

�u���\��ς��Ȃ��܂܃V�X�e�����B�R�X�g��30���팸�v�͂ǂ������J���N����

�@�ł́A���������ǂ̂��炢�̃p�t�H�[�}���X�̌����R�X�g�팸�����҂ł���̂��B

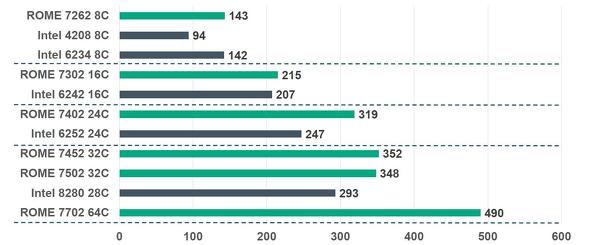

�@CPU�̃R�A����X���b�h���ł݂�ƁA�uIntel Xeon�v�v���Z�b�T��1�\�P�b�g������ő�28�R�A56�X���b�h�Ȃ̂ɑ��AEPYC�v���Z�b�T��1�\�P�b�g������ő�64�R�A128�X���b�h�ƃX�y�b�N�ł͏���B�����v���Z�X�ɂ����Ă�7nm�v���Z�X�������������Ƃ���A�]����14nm�v���Z�X�̃v���Z�b�T�Ɣ�r���āA�G�l���M�[������40�������コ�����B

�@�u24�R�A48�X���b�h�̃��f���Ŕ�r����ƁAEPYC�v���Z�b�T��Xeon��5����1�قǂ̉��i�ł��B�\�P�b�g������̃p�t�H�[�}���X�������AXeon�v���Z�b�T2���EPYC�v���Z�b�T1��ł܂��Ȃ���P�[�X������܂��v�i�������j

�@HPE�́AXeon�v���Z�b�T��EPYC�v���Z�b�T�̗����ɑΉ������T�[�o���i����Ă��邪�ACPU�\�P�b�g���ʼnۋ�����\�t�g�E�F�A�̏ꍇ�AAMD�T�[�o���̗p����1�\�P�b�g������̐��\�����߁A���C�Z���X��p���팸���������S�̂̎x�o��}���ł���B

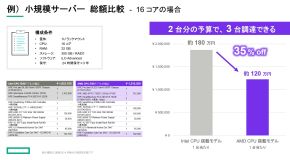

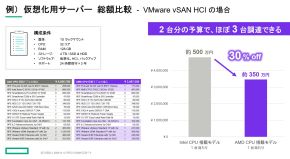

�@�uHPE�Ŏ��Z�����Ƃ���A��ʓI��Xeon�\���̃V�X�e����EPYC�ō\���������ƁA4�\�P�b�g�K�v�ȂƂ����2�\�P�b�g�ōςޏꍇ������܂��B���̏ꍇ�ACPU�ȊO���܂ޑS�̂ł��悻30���̃R�X�g�팸���\�ł��v�i���쎁�j

�݊����͂ǂ��܂ł���̂��A�������Ƃ���̂����S�z�_

�@�Ƃ͂�����V�XK�ɂ��ƁA�u���������v���[�X���l����ꍇ�A���߃Z�b�g�̎����̈Ⴂ�ŃA�v���P�[�V�����ɕs����o����A�p�t�H�[�}���X�ɉe�����o����͂��Ȃ��̂��v�ƌ݊�����V�X�e���ڍs��̉^�p�������S�z���Ƃ����B

�@���̌��O�ɑ��ď��쎁�́uSQL Server��Oracle Database�A�I�[�v���\�[�X�\�t�g�E�F�A�́wMySQL�x��wMongoDB�x�ȂǁA�Ɩ��A�v���P�[�V�����Ŏg�����v�ȃ~�h���E�F�A��AMD�ƃA���C�A���X�W�ɂ���B���ۂɉғ����т����邱�Ƃ��A�݊����ɑ��錜�O�@�i�ӂ����傭�j���鍪���ɂȂ�̂ł́v�ƌ��BAMD�͂��������݊����Ɋւ�����̊J���ɒ��͂��Ă���A�e��A�v���P�[�V�����̌��،��ʂ�ϋɓI�Ɍ��J���Ă���B

�@AMD�T�[�o�Ɋւ��鍑���ł̃��[�X�P�[�X���������J����Ă���B�Ⴆ��Windows Server 2008�^2008 R2�̃T�|�[�g�I��������������1�\�P�b�g��AMD�T�[�o�������R﨑���݂̎��Ⴞ�B

�@�u�����T�[�o2������z�����ăV���O���v���Z�b�T��AMD�T�[�o1��ɓ������A�^�p�Ǘ��̃R�X�g�Ǝ�Ԃ��팸���܂����B�\�t�g�E�F�A�^�n�[�h�E�F�A���܂ޑS�̂̒��B�R�X�g�͑z���6���قǂɗ}����ꂽ�Ƃ������Ƃł��v�i�������j

AMD�T�[�o���C���A�b�v�͂ǂ��܂�ProLiant�T�[�o�Ɠ�����

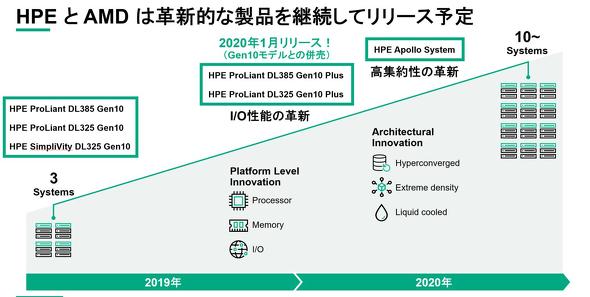

�@HPE��AMD�́A���łȃp�[�g�i�[�V�b�v�̉��AEPYC�v���Z�b�T�̏����d�l�̍����v���Z�b�T�J���A�ڋq�ւ̍œK�ȑI�����̒ȂǂɎ��g��ł����B�����������͊W�ɉ����AHPE�����܂��܂ȃT�[�o���i��W�J�������т���ɁA�����E������Ƃ��T�|�[�g���Ă����B

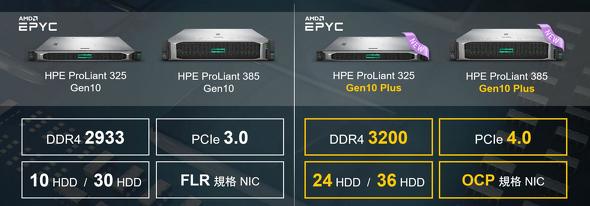

�@���i���C���A�b�v�̖L�x����HPE�̓������B���\�̍���EPYC�v���Z�b�T�̓����������n�C�G���h���f���͊e�В��Ă��邪�AEPYC�̃R�X�g�p�t�H�[�}���X�ɒ��ڂ��Ē�����ƌ����̃G���g���[���f�������肻�낦��̂�HPE�������BHPE�ł͔ėp�i�͂�悤�j���f����Gen10�T�[�o�ɉ����APCIe Gen4�Ή���1U�T�[�o�ɍő�24�{�i�ő�168TB�j�̃f�B�X�N���ڂ��\�ɂ���Gen10 Plus�T�[�o���f�����B������HCI�⍂���x���f���Ȃǂ̃|�[�g�t�H���I�g���ɂ��]�O���Ȃ��B���i�ƃV�X�e���K�͂̐܂荇����t���������V�X�e������ɂƂ��āA���L���I��������j�[�Y�ɍ������ŗǂ̃��f����I�ׂ邱�ƂɂȂ�B�������́A�uAMD�T�[�o������Ƃ����đI�������Ȃ����R�͉����Ȃ��v�ƒf������B���ɓW�J���Ă��錟�؋@�̑ݏo�v���O���������łȂ��AEPYC�v���Z�b�T��HPE�Ƌ������i����p�[�g�i�[�v���O���������������B

�@�R�X�g�p�t�H�[�}���X�ɕ������邩��Ƃ����ċ@�\�ʂɂ�������͂Ȃ��B�uHPE ProLiant�v��AMD���f���̓Z�L�����e�B�@�\�荞�ŐV�̃}�l�W�����g�v���Z�b�T�uIntegrated Lights-Out 5�iiLO 5�j�v�𓋍ځB�I�����C���t�@�[���E�F�A�̉����m�E���������ȂǁAHPE�Ȃ�ł͂̃n�[�h�E�F�A�̃Z�L�����e�B�@�\�𗘗p�ł���B�uWindows Server 2019�v�Œ����ŐV�̃Z�L�����e�B�@�\�ɂ��Ή����AWindows�ƘA�g�������łȃZ�L�����e�B�������\���B

�@���ɂ��N���E�h�^�Ńv���A�N�e�B�u�ȗ\�����m�@�\�Ȃǂ�����Ƃ��閳���̃T�[�o�Ǘ��T�[�r�X�ł���uHPE InfoSight�v�A�T�u�X�N���v�V�����^�̐��i���f���uGreenLake�v�ȂǁA�����E������Ƃ����炱�����p�������T�[�r�X�����p�ł���B

�@�u�����E������Ƃ�������ۑ�͑��푽�l�ł��B�R�X�g�p�t�H�[�}���X�A�Z�L�����e�B�A�N���E�h�Ȃǂւ̋��݂����āA�����E������ƂɍœK�ȃT�[�o��͂��܂��v�i���쎁�j

�@�Ō�Ɉ������́AAMD�T�[�o��V���Ȏ��g�݂̂��������ɂ��Ăق����Ƃ��A�����b���B

�@�uPC��T�[�o����CPU�̐��E�ɐV���𐁂�����ł���AMD�́A���ꂩ��̐V��������ɂ����āA���q���܂��]���^�̃T�[�o�I������E�p����1�̂��������ɂȂ�Ǝv���܂��B�R�X�g�p�t�H�[�}���X�̍����T�[�o��IT�������œK�����A�����[�g���[�N��o�C���Ή��ȂǐV��������ł̎��g�݂�i�߂Ăق����Ǝv���܂��v�i�������j

�@��V�XK�͎�ނ̌�A�u�����������ƁA���߂Ńn�[�h�E�F�A�̒��B�Č����Ȃ��������Ƃ�����A�T�[�o���i�̓�����ǂ���Ă��܂���ł����B����Ȃɏ�������̂ɒ��ׂĂ��Ȃ������̂ł����A����A�����ł������W���Ă݂����ł��ˁv�ƊS���������l�q�B�����ł͓`������Ȃ���������AMD��HPE��Web�T�C�g�ɂ͖L�x�Ɍf�ڂ���Ă���B�܂��́A�����̏��փA�N�Z�X���Ă݂邱�Ƃ������߂������B

iLO Advanced�̕]�����C�Z���X��2020�N12��31���܂Ŋ��Ԃ��g�債�Ē�

�@���݁A�������̕����ݑ�Ζ����������钆�A�T�[�o�Ǘ��҂ɂƂ��āA�T�[�o�������[�g�Ǘ����邱�Ƃ̏d�v��������܂łɂȂ����܂��Ă���B

�@������HPE�ł͖{�L���̒��ł��Љ�Ă����uHPE Integrated Lights-Out�iiLO�j�v�̃t���@�\���g�p���邽�߂́uiLO Advanced���C�Z���X�i�L���j�v�̕]���p�������C�Z���X��2020�N12��31���܂Ŋ��Ԃ��g�債�Ē����Ă���i�ʏ���Ԃ�60���ԁj�B

�@�V�X�e���Ǘ��҂́A�����ł��T�[�o�������[�g�ŗe�ՂɊǗ��ł���B

�֘A�����N

- ���q�l����F�R﨑���݂��AOS�̃T�|�[�g�I�������z��Windows Server 2016�ւ̈ڍs��BI�V�X�e�������s���ăX�^�[�g�iHPE.com�j

- ���q�l����F�X�C�[�c�̐����E�̔����s�������e�[�������i���Ǘ��V�X�e���̍��V�ɑ���BI�T�[�o�[�ƃt�@�C���T�[�o�[�̃V�X�e����Gen10�T�[�o�[�ֈڍs�iHPE.com�j

- HPE DirectPlus �I�����C���X�g�A�iHPE.com�j

- �����E������ƌ�����IT�\�����[�V�����iHPE.com�j

- HPE.com

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

�F���{�q���[���b�g�E�p�b�J�[�h�������

�A�C�e�B���f�B�A�c�Ɗ��^����FITmedia �G���^�[�v���C�Y�ҏW���^�f�ړ��e�L�������F2020�N5��10��