「メインフレーム継続宣言」を掲げるNECが提案するモダナイゼーションの「中身」:「今すぐDX」のリスクと段階的モダナイゼーションのすすめ

メインフレームは堅牢性と稼働の安定性が魅力だが、開発エンジニアの不足やオープン系システムのようなアジリティーを求めにくい点が課題だった。こうした中、「メインフレームシステムの長期的な段階的モダナイゼーション」を提案するベンダーがある。「時間をかけることはリスクにはならない」と言う理由を探る。

経済産業省が2018年に「DXレポート」を発表し、新しいシステムに乗り換えずに既存システムを使い続けることで時代の流れに対応できなくなるという「2025年の崖」問題を指摘してから4年たった。同レポートはレガシーなITシステムのモダナイゼーションを急ぎ、DX(デジタルトランスフォーメーション)を急ぐよう促す内容だったが、企業の対応には遅れが目立つ。特に、基幹業務システムをメインフレームで維持してきた企業は、全体像の把握と移行計画を策定するだけでも検討が必要な事項が多く、「DX-Ready」(DX認定事業者)取得を目指すには多くの困難がある。

「脱メインフレーム」を急ぐあまり安全性を犠牲にしてサービス提供に支障が出れば事業への影響は免れないことから、時間がないのに身動きが取れない組織もあるだろう。「時間がない」という理由は、保守や移行を担う人材の枯渇とDX推進の遅れによる経営リスクが看過できないからだ。大きな痛みを伴う一括の移行か、DX推進の重荷となる「塩漬け」かの二択を迫られる中、長期的なスパンで安全かつ確実なモダナイゼーションの選択肢を提供するのがNECだ。

迫る「2025年の崖」問題の解決策「段階的モダナイゼーション」とは

NECの小曽根 泰氏(プラットフォーム販売部門 サーバ・エッジ販売推進統括部 プロフェッショナル)は、日本企業を取り巻く状況についてこう話す。

「システムのモダナイゼーションは単にシステムを置き換えればいいというわけではなく、経営方針やシステムの現状、市場動向を見極めて長期的視座に立った『次期IT計画』の策定が不可欠です。個々のレガシーシステムの改修はそれからです。DX-Readyな状態までの道筋を作るには多くの課題に直面することになります」

こうした課題を解消するアプローチとしてNECが提案するのが「段階的モダナイゼーション」だ。

リフロント、リホスト、リビルドを段階的に使い分け、コストや移行負担を最適化する

NECは独自のメインフレーム「ACOS」シリーズを展開していることで知られる。一部のITベンダーがメインフレーム撤退を表明する中、「NEC 『ACOSシリーズ継続宣言』」を発表して顧客資産の継承・価値拡大を示しており、2022年6月30日に「ACOS-4」の最新版「i-PX AKATSUKI/A100」シリーズを発表したばかりだ。今後も宣言の通り、プラットフォームの継続強化を行う。同社が「段階的モダナイゼーション」を提案するのは、この事業方針が前提にあるからだ。

DX-Readyとなるには、俯瞰(ふかん)的な視点でDXの戦略を定めて構想を具体化することが重要だ。小曽根氏によればその際に検討課題に挙がるのが、

- プラットフォーム変更に伴うプログラムの改修をどうするか

- 老朽化・複雑化したシステムが抱えるブラックボックスの解消

- 今後に向けて業務課題をどう解決し、やりたいことを実現するか

の3つだ。

これら3つの課題に一度に取り組もうとすると難易度や複雑性が極端に高くなり、サービス品質を維持できなくなったりするリスクが生じやすい。また工数やコストを見込むのが難しくなるため、モダナイゼーションに踏み出せないケースも多い。

では、段階的モダナイゼーションはこれらの課題をどう解消するのか。

「まず資産分析を行い、レガシー資産の状況を把握することが第一歩です。資産分析の結果、一足飛びのDX-Ready取得が難しい場合はレガシー資産の全体像を踏まえた移行計画を検討します。

段階的モダナイゼーションは業務単位、機能単位で少しずつモダナイズする手法です。一般的に『ストラングラーパターン』と呼ばれる方法と同様のアプローチです。新しいものを最新技術で作り直し、古いものを少しずつ捨てていくことで、移行の負担やリスクを最小化しながら確実に移行します」(小曽根氏)

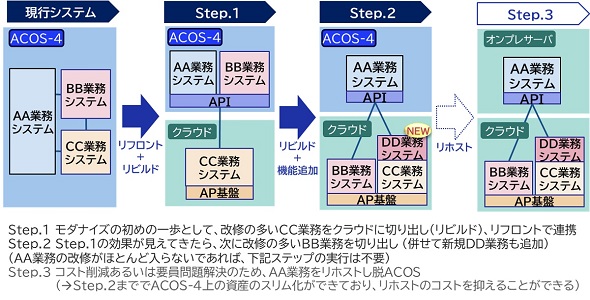

段階的モダナイゼーションの例として、現行の業務が「AA」「BB」「CC」という3つの業務で構成されているケースを考えてみよう。CC、BB、AAの順番で業務の価値が高く、移行に伴う改修も多いとする。

「資産分析の結果、CC業務の価値が最も高く、より多くの改修が必要と判断した場合、最初にリビルドしてクラウドに切り出すのがCC業務です。AA業務とBB業務はそのままACOS-4で動かし、CC業務とはリフロントで連携させます。効果が見えてきたら、次のステップとして、2番目に価値の高いBB業務をリビルドします。このとき、並行して新しいDD業務を追加することもあります。AA業務は、完成されており今後の改修がほとんど入らないのであればACOS-4に残したままでもいいですし、オンプレミスのサーバに単純にリホストを選択してもよいでしょう。Step.1とStep.2でACOS上の資産をスリム化できているので、ACOS-4での維持やリホストのコストも抑えることができます」(小曽根氏)

COBOL技術者なしで新規アプリケーション開発が可能に

段階的モダナイゼーションのメリットは、やりたいことを絞ってスモールスタートで実施できるため、効果を早く確認できる点にある。他の機能への影響も最小限にできる。この手法であれば、新しい技術の導入を組み合わせた段階的な移行も検討しやすい。既存機能も併用可能なので、万一のときにはすぐに切り戻せる。

「Step.1でCC業務システムを切り出していますが、ACOS-4上のCC業務システムを同時に動かすこともできます。新しいCC業務システムに問題があった場合のリスクヘッジにもなります。少しずつ切り出すので期間は長くかかりますが、リスクを抑えて安全に移行できるのです」(小曽根氏)

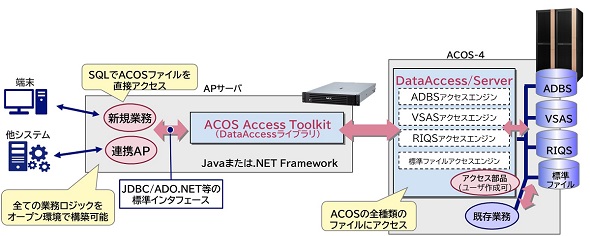

段階的モダナイゼーションを支援するツール類も充実している。その一つとして注目したいのが「ACOS Access Toolkit」だ。

ACOS Access Toolkitは「Visual Studio」や「Eclipse」などの現代的な開発環境をベースに、「Java」「C#」「VB.NET」などの開発言語を使ってメインフレームデータにアクセスするアプリケーションを開発するためのツールキットだ。ADBSやVSASといったACOS独自フォーマットのデータにもリアルタイムでアクセスできる。人材が枯渇するCOBOLエンジニアに頼らずにアプリケーション開発が可能だ。

NECの丹野祐樹氏(システムプラットフォーム事業部門 MCプラットフォーム統括部 プロフェッショナル)は次のように説明する。

「ACOS Access Toolkitは、段階的モダナイゼーションの中核となる機能です。段階的モダナイゼーションは完了までに一定の期間を要します。その間、メインフレームのデータを生かした新しいアプリケーションを効率良く開発するための環境を提供します」

メインフレームのデータをオープン系システムに同期する「InfoFrame DataCoordinator」

もう一つ注目したいのが「InfoFrame DataCoordinator」だ。InfoFrame DataCoordinatorは、ACOS-4システムの基幹データベースを別のオープン系データベースにリアルタイムに反映できる。

この製品を使って受注管理や顧客管理のデータを別のシステムに同期しておけば、段階的モダナイゼーションの過程でメインフレームに残されたシステムのデータであってもモダンなBIツールなどを介したデータ活用が可能になる。同じ仕組みはデータの段階的移行にも活用できるだろう。また段階的な移行の途中ではオープン側で移行した業務のデータをACOS-4に戻す必要があるケースも出てくるが、InfoFrame DataCoordinatorではそのような要望にも対応可能である。

「InfoFrame DataCoordinatorを使ってメインフレームのデータを効率良く可視化して分析できるようになれば、今までよりも事業の競争優位性を確立しやすくなる可能性があります。ACOS-4に長年蓄積されたデータとIoT(モノのインターネット)データや公開データを組み合わせてNECの最先端AI(人工知能)技術で分析、予測することも考えられるでしょう。メインフレームシステムを稼働させる中でも、需給予測や在庫計画の精度向上に向けた新しい取り組みが可能になります」(丹野氏)

多くの企業がオープン系システムへの移行を進める中でも、基幹データはセキュリティ性の高いメインフレームで保持し続けたいという企業もある。一方で、アプリケーション改修の工数などの都合でメインフレームを維持する中でデータ活用が求められる場合もある。ACOS-4はこの両方のニーズに対応した製品だといえるだろう。

独自開発CPUを搭載したACOS-4実行基盤のi-PX AKATSUKI/A100シリーズ

本稿冒頭で示した通り、NECは以前から販売しているサービス提供型の「シェアードACOSサービス」に加え、i-PX AKATSUKI/A100シリーズと、最新OS「ACOS-4/XT R1.1」を発表したばかりだ。

i-PX AKATSUKI/A100は新たに開発した独自プロセッサ「NOAH-7」を搭載。耐障害性を高め、予備クロックへの動的切り替えも実現した。

統合運用管理ソフトウェア「WebSAM」との連携も強化した。段階的モダナイゼーションの過程はプラットフォームが異なるシステムが並行稼働することになるが、WebSAMで管理を一元化することで、少ない人員で両方のシステムを運用できる。

ACOS-4の業務とオープン系システム上の業務を連携させたフロー制御や、ACOS-4とクラウドやコンテナなど多様化するオープン系システムを一つの画面から直感的な操作で運用・監視でき、システム全体のシームレスな統合運用管理が可能だ。

「過去から脈々と蓄積された業務ノウハウを含むACOS-4の業務アプリケーションはお客さまのかけがえのない資産」と小曽根氏は語る。NECが目指すのは、メインフレームシステムの開発を継続することでシステムモダナイズの期限を延長しつつ、オープン系システムとの接続口を供給することで開発者枯渇の問題も解決し、モダナイゼーションが踏み出せない状況を突破するアプローチだ。本稿を通じて同社が業務アプリケーションという資産の保護に本気で取り組んでいることが分かったのではないだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本電気株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2022年12月1日

NEC 小曽根氏

NEC 小曽根氏

NEC 丹野氏

NEC 丹野氏