優秀過ぎた「IBM i」 ただ基盤移行するのはもったいない 利点を残してモダナイズするコツは?

1988年の発売以降、企業の情報基盤を支え続けている「IBM i」は、互換性の高さや手軽さ、安定感などに優れている。モダナイズの際にただシステムを別の基盤に移し替えるだけではもったいない。メリットを最大化しつつ課題を解決するにはどうすべきか。

1988年に発売され、ビジネスの根幹を支えるインフラとして多数の企業に活用されてきた「IBM i」(旧AS/400)。長期にわたって利用している企業ではIBM i にさまざまなノウハウが凝集され、業務に最適化されている。

企業のIBM i 活用を約25年間支援してきた日本情報通信の野口一成氏は、「これほど長く多数の企業の基幹システムを支えてきたプラットフォームはめずらしいです」と強調する。

「バージョンアップしても互換性が保たれ、大掛かりな改修なしで長く使えるため業務ノウハウの蓄積が進みました。安定稼働しますし、耐久性が高いのでめったなことでは壊れません。維持コストが低く、手軽であるという点も長く使われてきた理由でしょう」(野口氏)

そうしたメリットを十分に理解せずに“脱レガシー”と言ってERPなどへの移行を検討する企業が増えていることを心配するのは、AS/400時代から企業のIBM i 活用をサポートしてきた日本情報通信の中垣将樹氏だ。

「古くからのユーザーが意外と自覚していないのが、長い年月をかけて作り上げてきたIBM i 上の基幹システムは、自社の業務ノウハウが詰まった重要な資産だということです。それを単純にERPに移行しようとすれば現場が大混乱するでしょう。ERPを現行業務に合わせるには大量のアドオン開発が必要になり、コストが膨らみます」(中垣氏)

ERPベンダーはERPに業務を合わせることを推奨しているが、「それくらいなら、IBM i に足りない部分をクラウドなどの先進技術で補うアプローチを取ることで、コストやリスクを最小限に抑え、IBM i のメリットを最大化できます」と中垣氏は説明する。

手軽に長期稼働できるメリットがあだになるとき

長期にわたって企業を支えられたのはIBM i のメリットでもあるが、同時に課題の原因にもなっている。

一つはブラックボックス化だ。IBM i は情報システム部門がない中堅・中小企業でも使われている。総務部や経営企画部の従業員が一人または少人数で運用保守しており、「いざ前任者から引き継いでみると、運用保守してきたIBM i の中身が把握できないケースが散見されます」と中垣氏は明かす。

企業規模を問わず深刻化しているのが、IBM i の運用保守を担当してきた技術者の高齢化と属人化だ。特定の技術者が長年IBM i の運用保守を担当しており、その人の定年退職が迫っているのに後任者がいない企業は多いだろう。

「一般に、OSやソフトウェアのバージョンアップに伴う改修プロジェクトが次の世代への引き継ぎや人材育成の機会になります。IBM i は改修をしなくても稼働し続けてしまうため、引き継ぎや人材育成の機会がなかなかありません。IBM i の長所が裏目に出てしまった格好です」(野口氏)

IBM i は運用保守に手間がかからないため、多くの企業で要員や予算が絞られてきたこともブラックボックス化や属人化につながった。

API連携などの最新機能も、担当者の多忙などから活用進まず

忙しさからIBM i の進化をキャッチアップできていない担当者も少なくない。

「IBM i は格段に進歩しており、現在はCOBOLやRPGのプログラムだけでなく、『IBM Db2』やシステムリソースまでREST API化してSaaSなどの外部システムと連携させられます。しかし、日常業務に追われてそうした進化を知らず、新機能を全く使いこなせていないようです」(野口氏)

昔ながらのオフコンのイメージからIBM i をレガシーなプラットフォームだと見なし、外部連携機能を活用せずにシステムを構成している企業は多い。IBM i でも対応できることがあるにもかかわらず、慌てて他のプラットフォームに移行しようとする担当者もいるという。

「IBM i が稼働する『IBM Power』ではLinuxも動くので、オープン系のシステムと連携させて運用することもできます。開発言語も、オープン系言語に近いスタイルで記述できるFF RPGが使えるので若手技術者が取り組みやすい環境が整っています。それでも、昔ながらのRPGでプログラムを組んでいるお客さまが多いようです」(中垣氏)

RPGをJavaにストレートコンバージョンしてオープン系プラットフォームに移行する手もあるが、バッチ処理などをJavaに移行した結果パフォーマンスの問題に苦しむ可能性がある。「それよりも、『Eclipse』などの統合開発環境で開発できるFF RPGなどに変換し、若手技術者でも扱いやすい環境を整備して次世代を育成する方がリスクは少ないでしょう」と中垣氏は補足する。

IBM i の利点を生かしたモダナイゼーションを支援

日本情報通信は、システムのブラックボックス化や技術者の高齢化、後継者問題などの課題を抱える企業向けに、IBM i の利点を生かした基幹システムのモダナイゼーションを支援するソリューション「NI+C IBM i モダナイゼーション」を展開している。

日本情報通信「NI+C IBM i モダナイゼーションサービス」には以下のソリューションが含まれる。

- NI+C IBM i アセスメント: システムの可視化で属人化やブラックボックス化を解消

- NI+C IBM i AMS: マネージドサービスで人材不足と後継者不足を解消

- NI+C IBM i アプリケーションモダナイズ: IBM i の最新技術を活用したDXとレガシーシステムの有効活用

ブラックボックス化したシステムを可視化するNI+C IBM i アセスメントサービスでは、使われているプログラムと使われていないプログラムを洗い出せる。

「使われていないプログラムを残しておいても良いことはないので削除します。スリム化することでシステムを調査する際の対象ボリュームが小さくなり生産性が上がりますし、プログラム改修時のテストで無駄な工数を省けます」(野口氏)

長年運用されているシステムは、約3割を使われていないプログラムが占めるといわれている。こうした可視化を手作業で実施すると数カ月以上の期間を要するが、システム解析ツールを使えば1人月程度で処理できる。可視化ツールの利用料はNI+C IBM i アセスメントサービスに含まれているため、追加料金は必要ない。

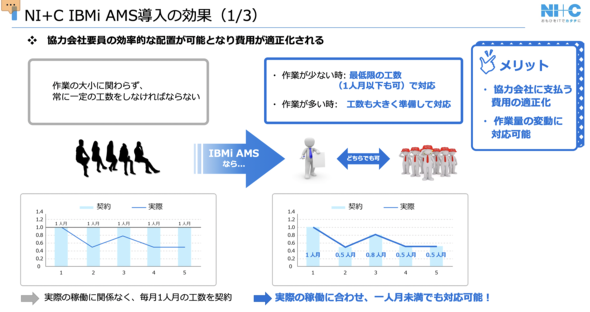

情報システム部門に代わり低コストでIBM i を運用保守

技術者の高齢化や後継者問題の課題解決を支援するサービスがNI+C IBM i AMSだ。同サービスは、ユーザー企業に代わって日本情報通信の技術者がアプリケーションの運用やトラブル時の調査対応を行う。チケット制を採用しており、1件の依頼で1チケット(対応工数は1人日程度)を消費する。定額メニューでは毎月2〜8チケット使える。リモートとオンサイトに対応し、繁忙期は複数の技術者を人月単位で常駐させることもできる。

「初めはスポットの支援で技術者が入り、システムの中身を把握します。システムと業務に詳しい情報システム部門の方はお客さまの貴重な戦力です。その方々を運用保守に当てるのはもったいないので、日本情報通信が肩代わりすることで、本来注力すべき仕事に集中していただきたいという思いでサービスを提供しています」(野口氏)

各顧客に2人以上の技術者で担当することで知識を共有し、日本情報通信社内での属人化も防ぐ。業務とシステムに関する知識移転を確実に実施するために、顧客のIBM i 担当者の在職中にサービス利用を開始し、徐々に支援範囲を広げるアプローチを推奨している。

IBM i の強みを残し、不得意領域は外出し

本丸であるDXを支援するサービスがNI+C IBM i アプリケーションモダナイズだ。同サービスでは、初めに顧客のIT戦略や業務内容、システム課題、ニーズをヒアリングしてからIBM i のモダナイズに向けて最適なアプローチを検討する。そして、ブラックボックス化の解消やDXに取り組む。

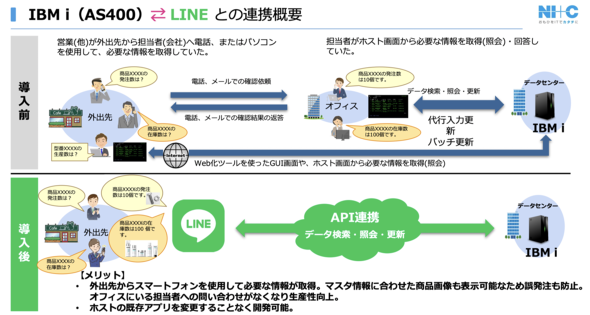

「CUIベースの画面を使いやすいGUIにしたいといった事業部門のニーズや、月次決算をスピードアップさせたいといった経営層のニーズに応じて最適なアプローチを考えます。顧客の接点になる画面や外部連携部分はスピード感のある更新が求められるため、改修に時間とコストがかかるRPGではなくローコードのクラウド型アプリケーション開発プラットフォーム『Mendix』(メンディックス)で作り、IBM i と連携させるといった活用も提案しています」(中垣氏)

購買と調達については「HUE」(ヒュー)などのERPに外出ししてIBM i と連携させる活用法も考えられる。IBM i のAPI連携機能を利用して「LINE」と連携させ、営業担当者が出先などから商品在庫をリアルタイムに確認できる仕組みを構築したり、kintoneとのマスター同期によってリアルタイムな在庫管理を実現したりした企業もある。最近は自動車の車検証にQRコードが貼付されるため、それを端末で読み取ってAPI連携することで複雑な車検証情報をIBM i の基幹システムに自動登録するシステムも考えられている。

「DXのために基幹システムを再構築するのは大変なパワーが要りますし、リスクとコストも高くなります。IBM i はバッチ処理など得意領域に関しては現在も優れたシステム基盤です。変化が激しい領域など不得意な部分を外出しし、その時代の最新技術で補うことによってコストを抑えながらスピーディーにDXのニーズに応えられます」(野口氏)

これらのモダナイゼーションやDX支援を実施する上での日本情報通信の強みは、IBM i の担当部門のみならずネットワークやセキュリティ、オープン系システム、ローコード/ノーコード、データアナリティクス、クラウド(マネージドサービス)などを担当する各部門が連携してオールインワンで支援を提供できることだ。

「IBM i はコストや信頼性、継承性などの面で現在も比類のないプラットフォームであり、継続的にモダナイズすれば今後もしっかりとお客さまのビジネスに貢献し続けます。技術者の高齢化や後継者育成、ブラックボックス化、モダナイゼーション、DXなどの課題については私たちが適正なコストでサポートします。お客さまが長年かけて育ててきたIBM i を、ぜひこれからも末永くご活用いただきたいと思います」(中垣氏)

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本情報通信株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2024年6月10日

日本情報通信 野口一成氏

日本情報通信 野口一成氏 日本情報通信 中垣将樹氏

日本情報通信 中垣将樹氏