事例で学ぶ 肥大化するデータを確実かつ安全に管理・活用する基盤作り:AI時代を見据えたデータプラットフォーム

データの肥大化やランサムウェア攻撃の巧妙化は企業を悩ませる課題だ。本稿では、ITソリューションを提供するノックス主催のイベントから、データ管理のベストプラクティスとランサムウェア対策、AI活用を見据えた医療機関と監査法人の構築事例を紹介する。

ストレージ製品やネットワーク製品のベンダーとして知られるノックスは2024年7月25日、イベント「AI Ready:データプラットフォームの全貌〜革新的なデータ管理アーキテクチャーとランサムウェア対策の最新事例〜」をホテル雅叙園東京(目黒区)で開催した。Rubrik JapanとVAST Dataが協賛する同セミナーのメインテーマは「AIプラットフォームの準備」「肥大化を続けるデータの管理」「ランサムウェア対策」で、医療機関や監査法人における導入事例も披露された。各企業ではどのような取り組みがされているのか。本稿でレポートする。

AI時代におけるデータ基盤の在り方

ノックスは国内でデータプラットフォームソリューションを提供するシステムインテグレーターだ。ランサムウェア攻撃から企業や団体の重要データを保護する製品も用意しており、セキュリティバックアップソリューションの「Rubrik」(ルーブリック)と、AI向けオールフラッシュストレージの「VAST Data」(バストデータ)を取り扱っている。

セッション「VAST Dataと実現するAIデータプラットフォーム」では、VAST Dataの藤井洋介氏(Country Manager)が同社製品の先進性とAIワークロードとしての特長、データプラットフォームの在り方について紹介した。藤井氏は「“AI Readyストレージ”という戦略を掲げ、従来を上回る高性能計算(HPC)とマルチモーダル型Deep Learningに対応するための機能拡張を続けている」とアピールした。

続くセッションでは、Rubrik Japanの中井大士氏(セールスエンジニア マネジャー)がRubrik製品の最新状況を説明した。新機能として紹介されたのは、NASからクラウドやオブジェクトストレージへの高速バックアップを実現するNAS Cloud Direct(NAS CD)だ。「障害からの復旧に当たっては、バックアップデータから被害範囲と復旧対象を特定し、リストアに使える“安全なバックアップデータ”を把握することが重要だ」と述べた。

大規模病院の事例 「データ肥大化で満足なバックアップができない」

企業・団体はRubrikとVAST Dataをどのように活用しているのか。

1本目のユーザー講演「RubrikとVAST Dataで実現するランサムウェア対策の強化」に登壇した国保旭中央病院(千葉県旭市)の金谷暢秀氏(企画情報局 医療情報室)は、データプラットフォームをリプレースした際に2製品を選んだ理由を語った。

同病院は1日平均で外来患者2430人、入院患者751人を迎える大規模な病院であり、災害時は基幹災害拠点病院として24時間緊急対応に当たることが求められている。

金谷氏は「国保旭中央病院がRubrikを導入するきっかけとなったのは、東日本大震災での津波被害と2019年の台風15号による光回線の長期不通だった」と話す。

それまでも医療データのバックアップ体制はあった。しかし、電子カルテシステムや検査などの各部門が使っているシステムが診療に欠かせない存在になる中で、より確実なデータ保護に刷新する必要があると考えたという。

刷新では2つの課題の解決を目指した。

第1の課題はランサムウェア対策を充実させることだ。医療機関がランサムウェア攻撃を受けるケースが年々増加していることを踏まえて、電子カルテや検査データなどをネットワークから切り離した状態で保管しなければならない。バックアップデータがランサムウェアに感染していないことを確かめる機能も求められる。加えて「ランサムウェアには潜伏期間が存在する」という点も考慮する必要がある。

第2の課題は障害からの復旧時間を極力、短くすることだ。災害やランサムウェア攻撃に遭っても医療サービスを止めないためには、診療継続に欠かせないシステムの稼働を維持する必要がある。

国保旭中央病院が新たに構築したデータ保護基盤は、RubrikとVAST Dataを組み合わせる構成になっている。バックアップの主対象は「VMware vSphere」で稼働している数百台の仮想マシン(VM)や電子カルテシステムのデータベースなどだ。バックアップはRubrikの“書き換え不可アーキテクチャー”によって行われており、その対象データがマルウェアに感染する可能性は限りなく低い。バックアップデータが健全であることの確認には、ランサムウェア感染を検知する「Rubrik Security Cloud」を使っている。

VAST Dataはファイルサーバとしての用途がメインだが、オールフラッシュストレージならではの処理速度や独自のデータ削減率、コストパフォーマンスの高さから、前述のバックアップデータのアーカイブ先としての利用も想定しているという。

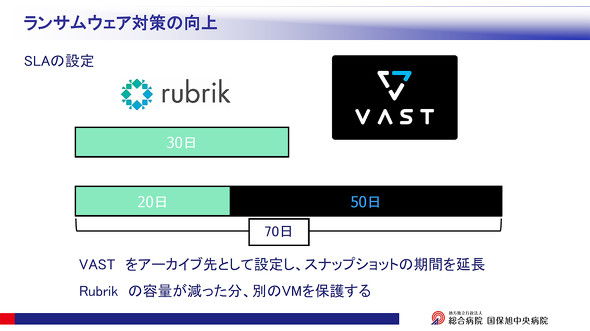

国保旭中央病院は現状30世代分のバックアップデータをRubrikに格納しているが、Rubrikのストレージ容量の問題で一部のデータはバックアップ対象から除外せざるを得なかった。VAST Dataの導入で、Rubrikには直近20日分、それより前の50日分はVAST Dataに移す二段構えでRubrik側の容量に余裕を持たせ、バックアップ対象の範囲拡張を検討している。

このようにして国保旭中央病院は、より多くのデータを保護しつつ、ランサムウェアの長期潜伏にも対応できる基盤を作り上げた。データが肥大化し続ける中、大容量で高速なストレージを後段に据える二段構えのアプローチがスタンダードになるかもしれない。

監査法人の事例 セキュリティ強化とAI活用への備え

2本目のユーザー講演「VAST Data&Rubrik採用の経緯と今後の期待」には、太陽有限責任監査法人 デジタルイノベーション室の岸本芳和氏と増木一彦氏が登壇し、監査データ保管用のファイルサーバをリプレースする中で2製品を選んだ理由とその戦略を説明した。

太陽有限責任監査法人は約1300人の職員を抱える準大手監査法人として、約1120社の企業・団体に監査や保証業務、会計関連業務を提供している。イギリスの大手会計事務所であるGrant Thornton Internationalと提携しており、同事務所のコンプライアンスレビューを受けてNISTサイバーセキュリティフレームワーク(NIST CSF)準拠の要求事項を満たすセキュリティ体制を運用する必要がある。

当初、ファイルサーバのリプレース検討においては、従来のストレージを上位機種へアップグレードすることを想定していた。これは監査法人という特性上、実績が豊富で安定稼働の可能性が高いシステムを求めたからだ。

しかし最終的に同法人は、RubrikとVAST Dataを採用するに至った。なぜだろうか。

その経緯を説明にするに当たって、増木氏はまず当初想定していた既存システムをアップグレードした場合の構成について紹介した。この構成は別のストレージへデータを隔離する物理的エアギャップを実現する仕組みであった。エアギャップ方式であれば、ランサムウェアに感染した際にも確実な復旧を見据えた基盤構築が実現できる――そう考え、リプレース先の製品導入については、法人内部における提案も円滑に進むことを確信していたという。

そんな中登場したのがRubrikとVAST Dataであると岸本氏は語る。検討に当たってはノックスの検証ルームに実際に赴き、実機の確認や製品の紹介を受けた。

本来であれば、監査法人は保守的で、先進性をうたうRubrikやVAST Dataのような製品を率先して導入するケースは少ないという。そのような中で2製品を採用するに至った理由の一つは、システム全体における管理コンポーネントの少なさだ。「インフラエンジニアチームを束ねる立場としてメンテナンスや日々のシステム運用の効率化を考えたとき、非常にシンプルな構成に魅力を感じた」(増木氏)

10年先を見据えた、VAST Dataの将来性にも引かれたという。同法人では当時、会計士業務をAIに置き換える準備も求められていた。大手の監査法人はすでに、AI活用の時代に備えて人材やIT環境に潤沢なコストを投じている。

このような社会的背景を踏まえ、今後を見据えて「VAST DataがAI活用の備えになるのではないか」と考えていた中、VAST Dataの経営層とディスカッションをする機会があった。「壮大で先進的な未来を語る様子に驚き、VAST Dataと共に描く未来に期待がふくらんだ」と岸本氏は振り返る。

Rubrikについては「単なるバックアップ製品としては見ていない」と岸本氏。同法人は今までも、さまざまな製品を用いてセキュリティ対策を実施してきたという。しかし、侵入対策だけでランサムウェア感染を完全に防ぐことは不可能で、万が一の際にはシステム部門でデータをリカバリーする必要があると考えた。

さらに、リカバリーするには被害に遭ったデータをシステム部門内で選別しなければならない。これはエアギャップ機能だけでは難しいと考えたが、Rubrikは選別処理や疑わしいデータの抽出を自動化し、非常に分かりやすい管理画面で運用できる。これが、もう一つの採用の理由だ。

「いかに迅速に復旧させるか」は、Rubrikがうたう「データレジリエンス」のコンセプトとマッチしている。セキュリティの強化とAI活用の準備を同時に実現した、今後の同法人におけるRubrikとVAST Dataのユースケースの広がり方は非常に興味深い。

速さは復旧を支える 巧妙化するランサムウェア攻撃への対策

最後のセッション「データからわかる VAST&Rubrik」では、ノックスの佐藤和也氏(VASTプラットフォーム推進室)がRubrikとVAST Dataの特長とソリューション連携について具体的な数字を交えて紹介した。

佐藤氏がまず強調したのはデータ削減効果の実例だ。「VAST Dataには『類似性データ削減テクノロジー』が内蔵されている。圧縮や重複排除をしたデータでも、さらに38%削減できた」(佐藤氏)他、ストリーミングデータやアニメーションデータ、医療データなどについても17%から72%のデータ削減率が得られたという。

Rubrikの高速バックアップシステムであるNAS CDも紹介した。VAST Dataに格納された600万のファイルを「Rubrikへの直接バックアップ」と「NAS CDを用いて別のVAST Dataにバックアップする」という処理にかかる時間をそれぞれ測定してみたところ、Rubrik単体で処理する場合の4.1倍、更新部分だけを処理した場合は5.1倍から6.8倍のパフォーマンスが得られた。

VAST Dataの高速性は、リストアにかかる時間の短縮にも役立つ。

同氏は「不注意で削除しても復元すればよかった牧歌的な時代とは異なり、現在はマルウェアによって暗号化されてしまった数十TBから数百TBのファイルを高速にリストアすることが求められている」と話し、RubrikとVAST Dataを組み合わせることによって万が一の場合にもデータを迅速に復旧できると強調してセッションを締めくくった。

ランサムウェア攻撃が巧妙化していることも含め、ビジネス環境の不確実性は高まり続けている。企業の資産であるさまざまなデータを堅牢な環境で守り事業を継続する上で、「革新的なデータ管理アーキテクチャー」の検討はもはや欠かせない。本イベントで語られた事例を参考に、RubrikとVAST Dataの導入を検討してみてはいかがだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:ノックス株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2024年9月19日

イベント会場の様子。全席が埋まる大盛況の中スタートした

イベント会場の様子。全席が埋まる大盛況の中スタートした 講演する金谷氏

講演する金谷氏

講演する岸本氏(左)と増木氏(右)

講演する岸本氏(左)と増木氏(右)

ノックスの講演で登壇した佐藤氏

ノックスの講演で登壇した佐藤氏