総務省が「電気通信番号制度の在り方」を情報通信審議会に諮問 MVNOへの音声用携帯電話番号の直接付与を検討へ:12月をめどに答申

武田良太総務大臣が、情報通信審議会に「電気通信番号制度の在り方」を諮問した。現在はMNOにのみ割り当てている音声用携帯電話番号をMVNOに直接割り当てる是非や、固定電話番号を使った電話転送サービスに対する状況チェックが行われる予定だ。【訂正】

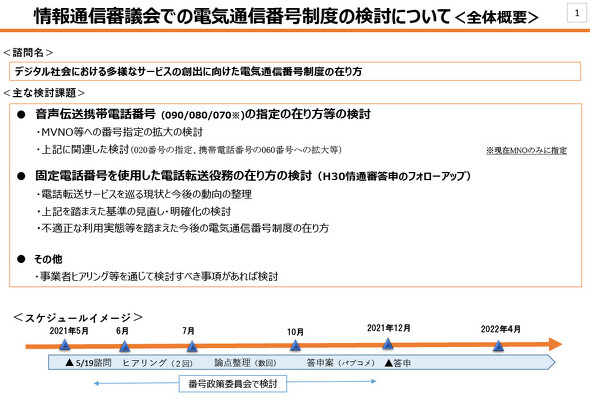

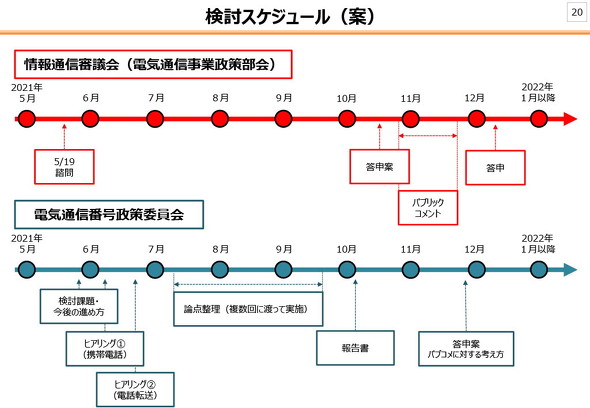

武田良太総務大臣は5月19日、総務省の「情報通信審議会」に対して「デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方」を諮問した。これを受けて、同審議会の電気通信事業政策部会傘下にある「電気通信番号政策委員会」は5月26日から、諮問内容の検討を開始した。大臣に対する正式な答申は、2021年12月をめどに行われる予定だ。

【訂正:21時40分】初出時、データ伝送携帯電話番号に関する説明が一部誤っていました。おわびして訂正いたします

議論を進める内容

今回の諮問を受けて、大きく「音声伝送携帯電話番号(※1)の指定」と「固定電話番号(※2)を使った電話転送サービス」の2点に関して検討が進められる予定となっている。

(※1)音声通話できる携帯電話に割り当てられる電話番号(「090」「080」「070」で始まる電話番号)

(※2)「0」を含む2〜5桁の番号(一部)

音声伝送携帯電話番号:MVNOへの直接割り当ての可能性を検討

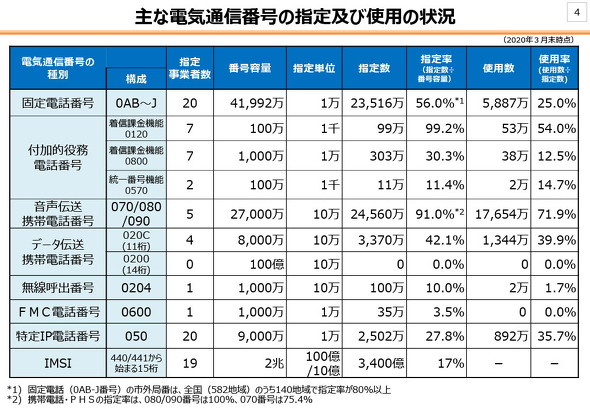

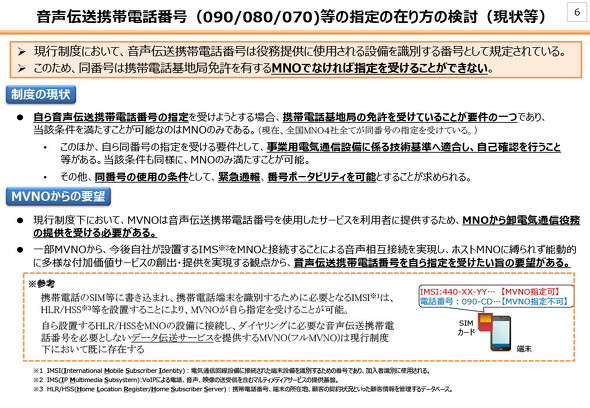

音声伝送携帯電話番号(以下「音声携帯番号」)は、総務省が携帯電話基地局の免許を受けている携帯電話事業者(MNO)(※3)に対して割り当てている。2020年3月末時点における指定率は91.2%(約2億4560万番号)で、そのうち1億7654万番号が使用されている。

(※3)NTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイル

一方、現行の制度では、基地局の免許を持たないMVNOに対して音声携帯番号を直接割り当てることはできない。そのため、MVNOが音声携帯番号を使った音声通話サービスを提供するには、MNOからサービスの卸提供を受ける必要がある。

MVNOが音声携帯番号を使って独自の音声通話サービスを提供する場合、現状では卸提供を受けるMNOの制約をどうしても受けてしまう。そこで一部のMVNOは、今後自社でIMS(IP電話設備)を設置することで、より自由な音声通話サービスを提供する方針を示しており、それを実現する一環として音声携帯番号をMVNOにも直接割り当てられるようにすることを要望している。

(※4)パケット通信のみ利用できる携帯電話に対して割り当てられる電話番号(「020」で始まる11桁、または「0200」で始まる14桁)。この電話番号を割り当てられた回線では携帯電話の音声通話やSMSは利用できない

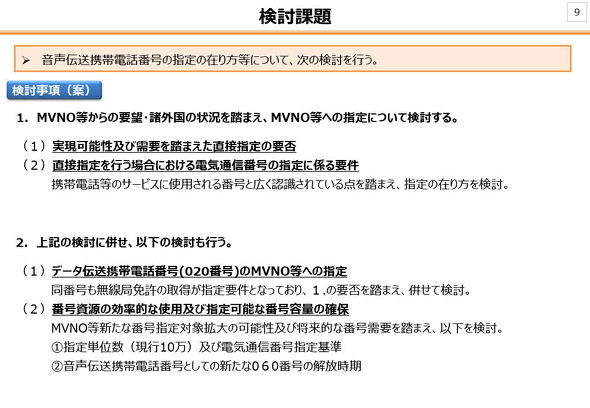

そこで、今回の検討では音声携帯番号をMVNOに直接割り当てることの是非と、直接割り当てる場合の要件が検討される。

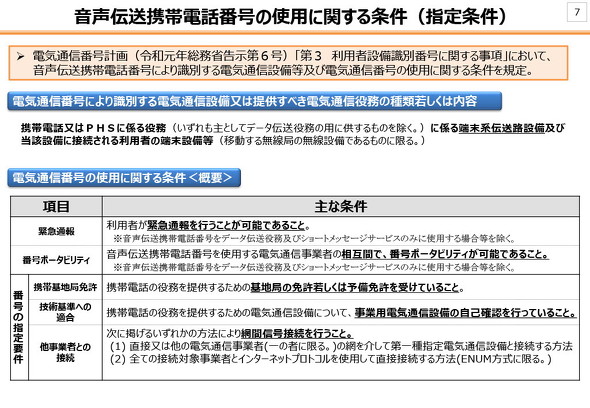

なお、音声携帯番号の割り当てには、基地局免許の割り当て以外にも以下の条件が課されている。

- 緊急通報(110/118/119番)に対応すること

- MNP(携帯電話番号ポータビリティ)に対応すること

- サービスを提供するために利用する設備が技術基準(技適など)に適合していること

- 他の通信事業者と網間接続を行うこと(※5)

(※5)第一種指定電気通信設備と直接(または単一の他事業者を介して)接続する方法と、全ての接続対象事業者とIP(ENUM方式)で直接接続する方法のいずれか

いずれの要件も、対応するには少なくない費用が必要となる。議論の過程では、MVNOが最低限満たすべき要件(と負担すべき費用)についての検討が必要だ。

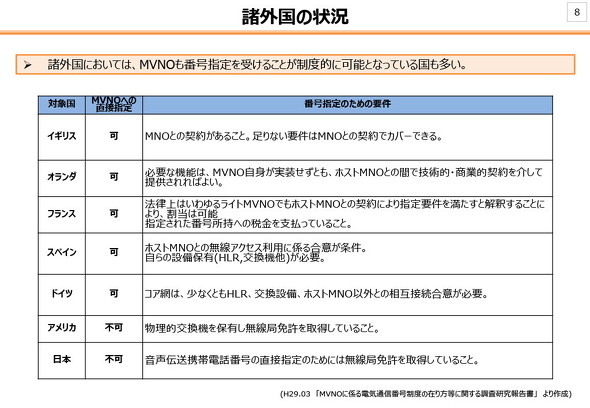

なお、ヨーロッパでは、一定の要件を満たしたMVNOに対して直接電話番号を割り当てる制度が導入されている国が多い。

今回の議論では、データ伝送携帯電話番号もMVNOに直接割り当てる是非や、携帯電話番号の拡張(「060」で始まる番号の音声伝送携帯電話番号としての利用など)も合わせて検討される見通しだ。

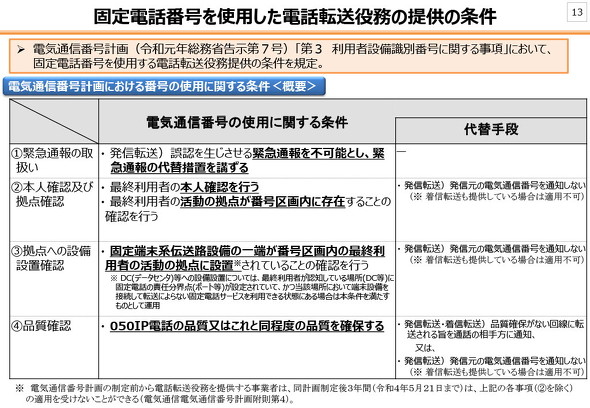

固定電話番号を使った電話転送サービス:前回答申の状況をチェック

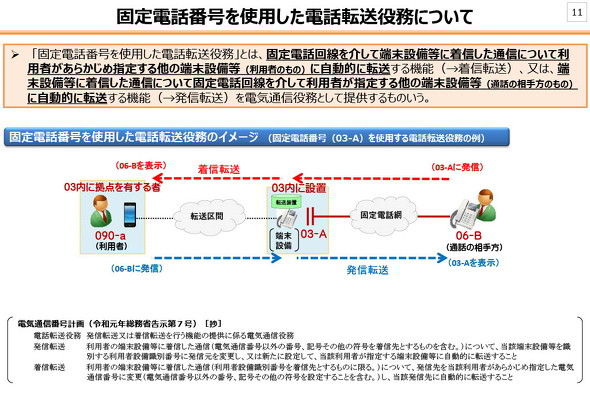

電話転送サービスには、大きく「着信転送」と「発信転送」がある。着信転送はある電話番号にかかってきた通話を別の電話番号に転送するというもので、携帯電話でも「転送でんわ」などという名前で提供されている。一方、発信転送は転送(交換)装置宛に電話をかけると、転送(交換)装置が別の電話番号を使って発信するというもので、主に法人向けにサービスが提供されている。

固定電話では、市外局番(と市内局番)によって発信者の所在地をある程度特定できる。その特性を生かして、新聞やTVの世論調査では、発信先の市外/市内局番に応じて質問内容を変えることがある。これを発信転送サービスに当てはめて考えると、発信転送サービスを使えば“本当の”所在地を知られることなく電話を掛けられるということになる。

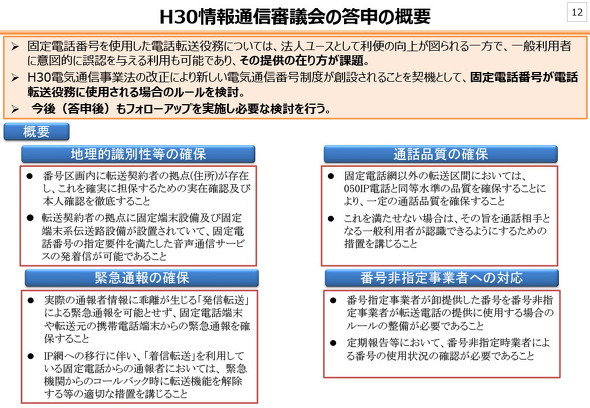

そこで野田聖子総務大臣(当時)は2018年4月、情報通信審議会に対して固定電話番号を使った電話転送サービスの「新たな在り方」を検討するように諮問した。その結果、同年9月、転送サービスの契約者(最終利用者)の本人確認の厳格化や、発信転送を利用した緊急通報を不可能とすること(※6)などを盛り込んだ答申が出され、これに基づき「電気通信番号計画」(電話番号の割り当てルール)が改訂された。

(※6)発信者の位置を緊急機関に正しく通知できる方法がある場合を除く

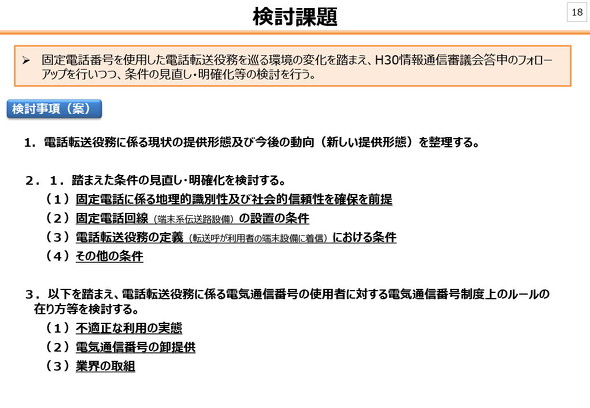

この答申では、答申後も実施状況を確認(フォローアップ)し、必要な検討を行うことが盛り込まれていた。今回の検討では、以下のチェックが行われる。

- 電話転送サービスの提供形態や動向の整理

- 整理を踏まえた提供条件の見直しや明確化の検討

- 電話転送サービス提供者に対するルールの在り方の検討

今後のスケジュール

今後、電気通信番号政策委員会では以下の日程で議論を進める予定となっている。

- 6月9日:携帯電話番号の割り当てに関するヒアリング

- 6月24日:電話転送サービスに関するヒアリング

- 7月〜9月:論点整理(複数回実施予定)

- 10月上旬:報告書の取りまとめ

- 10月中旬:答申案の公開

- 10月下旬から11月下旬:答申案に対する意見(パブリックコメント)募集

- 11月下旬:意見に対する考え方の公表

- 12月上旬:正式な答申

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

MNOの料金は下がる 課題はMVNOの料金? 総務省が2020年度「内外価格差調査」の結果を公開

MNOの料金は下がる 課題はMVNOの料金? 総務省が2020年度「内外価格差調査」の結果を公開

総務省が令和2年度(2020年度)の「電気通信サービスに係る内外価格差調査」の結果を公表した。東京(日本)のMNOの通信料金は下がってきたことは分かるが、調査対象の都市における平均賃金、通信品質やエリアカバーの差は考慮されていない。 総務省、キャリア販売代理店へ適正な業務指導を要請

総務省、キャリア販売代理店へ適正な業務指導を要請

総務省は、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、全国携帯電話販売代理店協会へ、携帯電話の販売代理店の業務の適正性確保に向けて指導するよう要請した。 5G端末の普及には何が必要? CIAJとAppleの考え

5G端末の普及には何が必要? CIAJとAppleの考え

総務省が「競争ルールの検証に関するワーキンググループ(WG)」の第18回会合を開催した。今回の会合では、MVNOや端末メーカーからのヒアリングが行われた。この記事では、国内の端末メーカーなどが加盟するCIAJ(情報通信ネットワーク産業協会)と、Apple Japanの主張を紹介する。 総務省は通信業界を変えたのか? 14年間の政策を見直し、愚策は撤廃すべき

総務省は通信業界を変えたのか? 14年間の政策を見直し、愚策は撤廃すべき

NTTと総務省による接待報道のおかげで、NTTグループを取り巻く動きが停滞している。接待報道で最も衝撃的だったのが、谷脇康彦総務審議官の辞職だ。谷脇氏が旗振り役として進めていた2007年の「モバイルビジネス研究会」から、通信業界の問題点は変わっていない。 MVNOの業界団体が総務省に「要望書」を提出 接続料や音声卸料金の低減を求める

MVNOの業界団体が総務省に「要望書」を提出 接続料や音声卸料金の低減を求める

テレコムサービス協会のMVNO委員会が、総務省で行われた研究会の会合に合わせて「要望書」を提出した。昨今の競争環境の変化に合わせて、MNOとMVNOとのイコールフッティングを求めている。