「エンジニア雇いたい」→「ゲーム実況しようぜ」 “どうしてそうなった”なSmartHRの採用活動、成果は?(2/2 ページ)

ITエンジニアの採用に向け、なぜかゲーム実況に取り組むSmartHR。“どうしてそうなった”な採用活動の詳細を人事・エンジニアのキーパーソンに聞く。

1つ目は、外部から見たSmartHRのイメージと、内部の実態が異なっており、エンジニア採用の障害になっていたことだ。

「内部的にはベンチャーマインドが残っているが、やっぱり外から見ると『出来上がっている会社』や『メガベンチャー』として見られがちで、ガツガツ開発をしたいエンジニアと面談すると『自分にやることあるんですか?』といわれてしまうことがあった。私たち、誤解されてるかもと感じていた」(雑司ヶ谷さん)

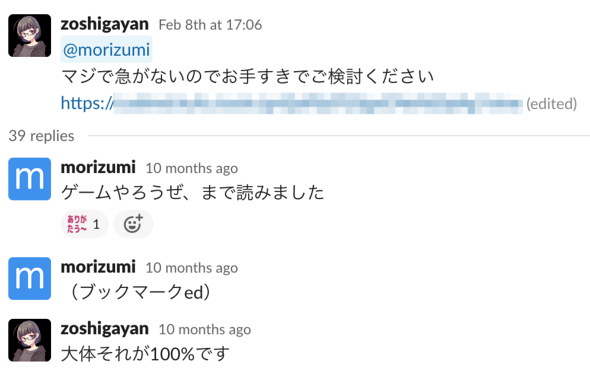

そこで、ゲーム実況をしながら質問に答えるという“生の声”が出やすい企画を考案。もともとエンジニア間でゲームを遊ぶ機会が多かったこともあり、組織のありのままの姿を見せ、実際のイメージを共有できると考えたという。

「社内には、本当に見せちゃいけないもの以外は全部見せる方針がある。面談でも、エンジニアが『ぶっちゃけ、うちの組織ここがイケてないよね』と伝えることを大事にしている。誇大広告ではないが、実態以上に組織を魅力的に見せて入社してもらうようなことをしない文化は強みだと思っている」(雑司ヶ谷さん)

2つ目は、エンジニア採用そのものが停滞しつつあったことだ。「エンジニア採用を長くやっており『事業内容に共感した』『組織が良いと思った』『ビジョンに共感した』という人には声をかけ尽くしていた」と雑司ヶ谷さん。

「今のフェーズでは『SmartHRなんて見たことも聞いたこともない』という人、例えば消費者向けなど全然別の領域で違うことをしている人に『こういう選択肢もあるのか』と知ってもらいたかった」(雑司ヶ谷さん)

「ゲームカルチャーにリスペクトを」 雑司ヶ谷さんたちのこだわり

一連の方針は、ゲーム実況の細かい部分にも影響している。例えばYouTubeを配信プラットフォームに選んだのも、より広い認知を図るための配慮だという。

「当初はZoomを使うことも検討していたが、採用イベントっぽくなりすぎるし『ゲーム配信文化を理解していないのに、採用ネタになるから使っている“にわか”の人たち』になるのが嫌だった。ユーザー規模もあるが、ゲームカルチャーへのリスペクトを大事にしようという判断だった」(雑司ヶ谷さん)

「いかなる状況においても組織の話を続けなければいけない」決まりや「天の声」の存在も同様の配慮だ。エンジニア組織の生の声を伝える観点に加え「自分が質問した立場だったとして、身内で盛り上がっているばかりで拾ってもらえないと、仮に入社したとしても馴染めそうにないと思われるかもしれない」(雑司ヶ谷さん)

「天の声」をエンジニアにしたのも、「生の声を伝える」方針に基づいた判断だ。「最初は人事が担当する案もあったが、採用イベントっぽくなりすぎる」(雑司ヶ谷さん)としてやめたという。

「終わった後は真顔で反省会」 課題は山積み?

採用課題の解決にゲーム実況を役立てるSmartHR。南石さんは取り組みの今後について「この施策そのものが入社の理由になることはないし、定量的な成果は出しにくい。それよりも、SmartHRを面白いなと思ってもらったり、コミュニケーションのきっかけにしてもらったりと、間接的な効果を期待している。その一環として、視聴数はぜひとも追っていきたい」としている。

一方、実際に配信をしている雑司ヶ谷さんからすると、課題は山積みのようだ。例えば実況するゲームについては「スプラトゥーン」や「桃太郎電鉄」などよりメジャーなものにするべきか悩んでいるという。

最も大きな課題は、ゲームをしながら質問に答えることの難しさだ。エンジニア組織の雰囲気を伝える助けになっている一方、至らないと感じることも多いという。

「実況が終わって配信を切った後、真顔で反省会をしている。社員にわりと大喜利気質なところがあり、ボケるからには面白いことをやらなければいけない謎のストイックさがある。『面白くない配信するくらいならやめた方がいい』みたいな話も出るので、面白くしたい気持ちが強い」(雑司ヶ谷さん)

5回目の配信については、具体的なスケジュールは定めていないものの検討中という。「取り組みそのものの今後をどうするかという話を先にしたいので『年明けすぐ』など具体的には約束できないが、ぼんやりと話は始まっている」(雑司ヶ谷さん)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

サイボウズ、“メモリ8GB”の社用PCを撤廃していた 全て16GB以上に エンジニア以外も

サイボウズ、“メモリ8GB”の社用PCを撤廃していた 全て16GB以上に エンジニア以外も

サイボウズが、社員に支給する社用PCのリストを春に更新し、8GBのメモリを搭載するマシンを外していたことを明かした。不定期なリスト更新によるもので、現在はエンジニア以外が利用するものを含め、全てのPCが16GB以上のメモリを搭載しているという。 「ITエンジニアがヤバいくらい本を買うようになった」──SaaS企業が書籍購入制度にメス、利用数14倍に 何を変えた?

「ITエンジニアがヤバいくらい本を買うようになった」──SaaS企業が書籍購入制度にメス、利用数14倍に 何を変えた?

書籍購入制度の変更により、ITエンジニアによる本の購入が「ヤバいくらい増えた」というSaaS企業。社員の意欲を高めるに当たり、どんな制度変更をしたのか。 SaaS企業が恐れる「解約率」との正しい向き合い方 継続率99%を超えるSmartHRに聞く

SaaS企業が恐れる「解約率」との正しい向き合い方 継続率99%を超えるSmartHRに聞く

月次の解約率を継続して1%未満に抑えるSmartHR。サービス開始時点では2〜3%程度だったにもかかわらず、数値を抑えられた理由とは。CEOに戦略を聞く。 人事ワードでタイピングゲーム、SmartHRが開発 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」などをひたすら打つ

人事ワードでタイピングゲーム、SmartHRが開発 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」などをひたすら打つ

人事労務ツールを提供するSmartHRは、タイピングゲーム「人労打」を公開した。「終身雇用」や「労働条件通知書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」など人事・労務業務に関するワードを出題する。 「個人に数値目標を定めない」がSaaS解約率を抑えるカギに 継続率99%以上のSmartHRに聞くカスタマーサクセス戦略

「個人に数値目標を定めない」がSaaS解約率を抑えるカギに 継続率99%以上のSmartHRに聞くカスタマーサクセス戦略

月3%未満を維持すべきといわれるSaaSビジネスの指標「解約率」を1%以下に維持するSmartHR。組織が急拡大し、試行錯誤が続いているにもかかわらず解約率を抑えられる背景には「個人に数値目標を定めない」などの工夫が隠れていた。