| リビング+:ニュース | 2003/09/09 19:27:00 更新 |

青山にホームロボットが大集合〜TEPIA展示

機械産業事業財団(TEPIA)は、「TEPIA第16回展示 ロボットと近未来ホーム〜日本を元気にする新技術〜」を9月10より開催する。研究開発用から市販のものまで、“あの”ロボットたちが青山に大集合。入場は無料だ。

財団法人機械産業事業財団(TEPIA)は、「TEPIA第16回展示 ロボットと近未来ホーム〜日本を元気にする新技術〜」を9月10より開催する。港区北青山のTEPIAプラザを会場として、最新の家庭用ロボットやホームオートメーション機器を揃えた。入場は無料。

会場内は「ロボットゾーン」「近未来ホームゾーン」の2つに分けられ、ロボットゾーンはさらに、大学などの研究開発や基礎技術を展示したコーナーと市販のホームロボットを集めたホームロボットギャラリーが用意されている。また、「ロボットワークショップ広場」では、スカベンジャーロボット(ゴミ拾いロボット)の工作体験教室やマイコンカーの走行プログラミング教室など、来場者が実際にロボットに触れられる催しものも計画中だ。今回もフォトレポートで展示会場を紹介しよう。

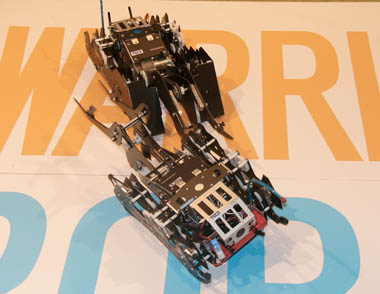

ロボットワークショップ広場でバトルロボットのデモ中。毎年行われる「かわさきロボット競技大会」で優勝した「たんぽぽ」「カトレア」も展示されている

東京工業大学、広瀬・米田研究室の4足壁面移動ロボット「忍者 I/II号機」。吸盤の付いた4つの足を使い、高層ビルなどの壁面を歩く。垂直上昇時の速度は毎秒13センチ(平均)という

形状記憶合金を原料とする人工筋肉「バイオメタル」は、トキ・コーポレーションが開発したもの。髪の毛ほどの太さしかない繊維状のアクチュエータに電流を流すと強く収縮し、電流を止めるともとの長さに戻る。場所をとらず、また無音でしなやかな動きが可能であるため、さまざまな応用が検討されている

世界初の蛇型ロボット「ACM III」。1972年に東京工業大学、広瀬・米田研究室で開発された。全長2メートル。得意技は“ほふく推進”。悪路に強く、狭い場所にも進入できるため、災害現場の探索や地雷除去などへの応用が検討されている

岐阜大学工学部川崎研究室とダイニチが共同開発した「Gifu Hand III」。見た目の通り、5本の指を人間と同じように動かすことができる

近未来ホームゾーン

セコムの「マイスプーン」は、食事の際に介助が必要な方も自分で食事ができるように開発された支援ロボット。手動、半自動、自動の3モードがあり、手動モードではジョイスティック操作でハンド部を動かす

展示会場の一番人気は産業技術総合研究所の癒し系ロボット「パロ」。人を元気付け、血圧や脈拍を安定させるというアニマル・セラピーの効果は知られているが、一方でアレルギーや感染症といった心配もある。そこで考案されたのが抗菌仕様のロボットを使った「ロボット・セラピー」だ。実際、小児病棟や介護老人施設で心理的・社会的効果が実証されているという

これも癒し系? 5人のミュージシャンロボットが音楽に合わせて演奏するバンダイの「LITTLE JAMMER」。各ロボットから独立して音が出るマルチチャンネルを採用しているため、配置によって微妙に音が変化する

三洋電機の「ムービングキッチン」と「IH調理器」。ムービングキッチンは、ボタン操作ひとつでシンクを含むキッチン全体が上下するというもの。座って作業できる73センチから背の高い人がかがまずに作業できる90センチまで調整可能

携帯電話が鍵になる“モバイルロッカー”「クロスキューブ」。操作は、液晶画面の指示に従い、携帯電話で指定の番号に電話するだけ。自分以外の携帯電話番号を解錠キーに設定することもできるため、荷物の受け渡しにも便利だ

TV会議システムのデモは、臨海副都心のTEPIAデジタルプラザと100Mbpsの回線で接続して行われている。青山TEPIAがインテリアコーディネータのオフィス、TEPIAデジタルプラザがと一般家庭という設定で、同じ画面を見ながら壁紙やカーペットのコーディネートを実演する

TEPIA第16回展示の会期は2004年7月23日まで。3カ月ごとに展示内容を入れ替える予定だ。

| イベント | TEPIA第16回展示「ロボットと近未来ホーム」 |

| 主催 | 財団法人機会産業記念事業財団 |

| 会期 | Part1:2003年9月10日〜12月17日 |

| Part2:2004年1月15日〜3月16日 | |

| Part3:2004年4月7日〜7月23日 | |

| 主会場 | 東京都港区北青山2-8-44 TEPIAプラザ |

| サテライト会場 | 東京都江東区青海2-45タイム24ビル1回 TEPIAデジタル・プラザ |

| 入場料 | 無料 |

関連リンク

[芹澤隆徳,ITmedia]

モバイルショップ

最新スペック搭載ゲームパソコン

最新スペック搭載ゲームパソコン

高性能でゲームが快適なのは

ドスパラゲームパソコンガレリア!

最新CPU搭載パソコンはドスパラで!!

最新CPU搭載パソコンはドスパラで!!

第3世代インテルCoreプロセッサー搭載PC ドスパラはスピード出荷でお届けします!!