「投げ銭」の依存性 “推し疲れ”の一側面を解明する:ニッセイ基礎研究所(2/3 ページ)

ライブ配信やSNSなどで、推し(コンテンツ)に送金する「投げ銭」。国内の潜在市場規模は約3106億円を超えるという。中でも男女共に10代、20代の熱心な消費が注目されている。なぜ投げ銭が熱心に行われているのか、また投げ銭を巡る諸問題について考察した。

3――投げ銭の消費者心理

一方投げ銭においては、自分の投げ銭がアーティストにも他のファンにも見られる(認識される)オープンな場所で行われるため、(1)応援消費、(2)アーティストからの認知、(3)他のファンからの認知と自身の欲求を一度に満たすことができる。そのため、投げ銭にのめり込む消費者の動機は、人それぞれ違ってくる。

自分が投げ銭をすることで“推し”から名前を読んでもらえたり、感謝の言葉をもらえたり、質問に答えてもらえたりするなど、一時的に“推し”が自分を意識(認知)してくれる感覚が好きな人は(1)応援消費や(2)アーティストからの認知を目的に熱心に投げ銭するだろうし、一時的に推しが自分を意識してくれている時間は他のファンから推しを独占できている状態であり、他のファンに自身の方が推しを熱心に応援している、と見せつけたり、他のファンよりも金額的に貢献できているという自己満足を得ようとするファンは(3)他のファンからの認知を目的に熱心に投げ銭するだろう。

しかし、いずれの根底にも「推しを応援したい」という欲求があり、それぞれ(1)〜(3)の欲求(目的)は複合的に合わさっていると考えられる。

なおCDに付属する投票券で歌唱メンバーを決めていたAKB48の選抜総選挙は良く知られた推し活方法であるが、2022年7月18日〜8月3日の期間AKB48はライブ配信サービス「SHOWROOM」と連動し、視聴者からのギフティング(購入した有料ギフト(※7)(課金アイテム)を配信者に送ること)やコメント数に応じた総ポイント数のランキングで楽曲の歌唱メンバーや番組出演メンバーを決定する「AKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディション」と呼ばれる企画を行った。

(※7) 無料のギフトも存在する

この企画のポイントは、オーディションに参加しているAKB48メンバー内において競われ、ファンたちは自分の推しが他のメンバーよりいい順位につけるように、熱心にポイントを送れるわけだ(※8)。投げ銭をすることによって具体的にアイドルやアーティストの活動範囲を広げる応援につながることにもなり、投げ銭は応援、活躍を望むファンが直接アーティストを金銭的にも広告的にも手助けできる手段でもあるのである。

(※8) この時、推しからの認知や他のファンから得られる優越感の他に、他のメンバーのファンには負けたくないという団結心から生まれる競争心も投げ銭(ギフティング)のモチベーションとなる。(○○のファンはすごい、○○のファンは経済的に力があるという評判が自信や糧となる)

投げ銭というシステムは、推しを直接応援でき、かつこのシステムを通して自身のコメントを読んでもらえたり、名前を認知してもらえるなど、推しと直接コミュニケーションがとれるという良い側面がある一方(※9)で、若者を中心に金銭的な社会問題が起きていることも事実である。

(※9) もちろんコメント読みや質問への返答は配信者の任意なのだが、投げ銭金額によってはリアクションをもらえなかったり、配信者によっては「この程度の金額なら質問には答えない」など視聴者を煽る者もおり、そのような背景から高額な投げ銭を行う視聴者もいることを留意したい。

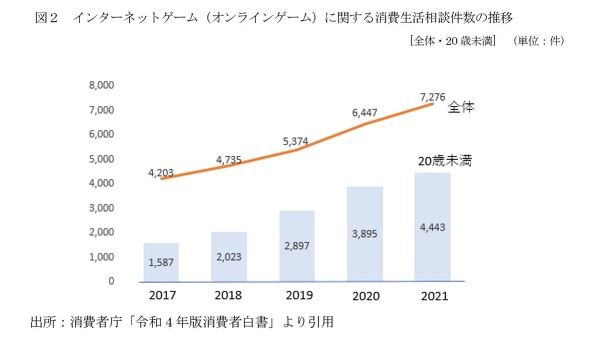

そもそもインターネットと若者の課金行為を巡る問題は年々大きくなっている。消費者庁の「令和4年版消費者白書」(※10)によれば「インターネットゲーム(オンラインゲーム)」に関する消費生活相談件数は増加傾向が続いており、2017年は4203件であったのが2021年には7276件と、5年間で1.7倍に増加している。特に20歳未満の相談件数が増えており、2021年の相談件数7276件の内、4443件が20歳未満であった。

(※10) 令和4年版消費者白書

消費生活相談のあった20歳未満の契約購入金額を見ると、10万円以上50万円未満が最も多く、各年齢層の平均契約購入金額は、10歳未満で17.2万円、10歳から17歳までで34.9万円、18歳から19歳までで41.6万円と、年齢層が上がるほど高額になっている。

これは、あくまでもインターネットゲームへの課金に対する相談件数であるが、2021年10月26日放送のNHK「クローズアップ現代」では、投げ銭ブームの裏で起きている未成年者によるクレジットカードの不正利用の問題が取り上げられており、番組のなかでNHKが行った取材によると、2021年に投げ銭について消費生活センターに寄せられた相談件数は全国で少なくとも102件あり、そのうち半数近くが未成年者の利用に関するものだったという。その多くが親のクレジットカードなどを勝手に使って高額の投げ銭をしており、なかには両親の複数のクレジットカードを使って700万円もの投げ銭をした女子高校生もいたという。

CD等の有形物の消費による応援であれば、自身のお小遣いが目減りしていくことや、積み重なっていくグッズによって少なからず消費への罪悪感を感じることができるため、過度な消費の抑制になっていたと推測できるが、ボタン一つで現金を送金できる投げ銭というシステムでは、実際に消費している意識は有形物の消費による現金支出の負担感よりも薄いだろう(※11)。そこで、最初は少額であっても、推しにいい顔をしたい、他のファンと競いたいという欲求が課金金額を増額させるトリガーとなってしまうのである。

このような課金システムが世の中に浸透していった背景には、今まで金銭のやりとりは表立ってやるべきものではないとされていた常識が、電子マネーが普及したことにより、ラインスタンプを気軽に友達にプレゼントし合ったり、ラインギフトでスターバックスのフードチケットがちょっとしたお礼に送られてきたり、PayPayを利用して割り勘や立替をするなどスマホのアプリを通じて現金を気軽に口座間取引が気軽に行われるようになったこともあり、金銭のやりとりに対する意識が従来とは大きく変化してきていることにある。

また、スマートフォンのゲームアプリへの課金についても、実像がないモノにも価値を見い出すことができる、という以前には存在しなかった消費対象への消費がごく一般的な行為となっており、新たな消費の価値観が消費者に浸透していった結果であると考える。

(※11) 一度保護者がクレジットカードを貸すことで情報が登録されており、その都度親からカードを借りなくともクレジットカードが使用できてしまうケースも多いようだ。親のクレジットカードで勝手に有形物を購入した場合それが手元にあることで罪悪感を感じることもあり、それが抑止力になることもあるが、投げ銭(課金)という無形物は、消費したという意識を持ちにくく、罪悪感を感じにくいのかもしれない。

Copyright © NLI Research Institute. All rights reserved.