連載

ライオン、生成AIで社内データを継承 開発の狙いは?:生成AI 動き始めた企業たち(2/2 ページ)

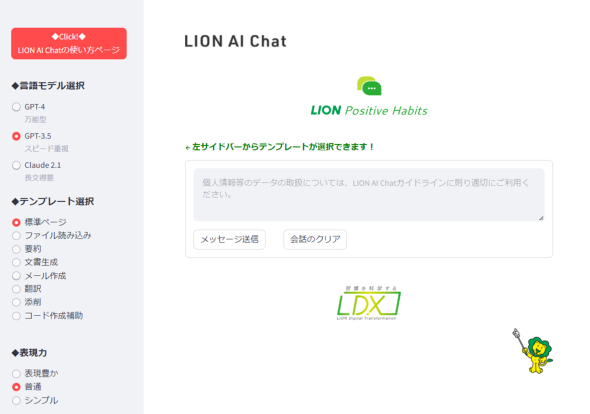

連載「生成AI 動き始めた企業たち」第17回は、ライオンを紹介する。同社は現在、生成AIと検索サービスを組み合わせた「知識伝承のAI化」ツールの自社開発に取り組んでいる。どのような生成AIの活用戦略を描いているのか。

Q. 自社の競争優位性をどう確保するか

競争の激しい事業環境の中、従業員が自身の専門性を最大限発揮できる環境を用意するためには、生成系AIを含む先端技術の活用が一つの解決策だと考えています。今後も先端技術の積極的導入と活用の見定めによって、組織全体の事業推進力向上に貢献することを目標として捉えており、そのための人材育成なども併せて行っていきます。

Q. 生成AIがもたらすリスクと対処法をどう考えるか

生成系AIを利用する媒体(※)や入力データ、生成物の活用方法によって情報漏えいや著作権侵害、誤った情報の生成などが発生するリスクがあります。企業においては、知的財産部門や法務部門と連携した上で、適切な利用範囲を明確にしたガイドラインを社内に発行することや、セキュリティやコンプライアンスの面で安全性が担保されている媒体の導入などが、リスクの低減につながると考えられます。

※ChatGPT/OpenAI社、Azure OpenAI Service/Microsoft社など、生成AIの提供媒体

Q. 生成AI開発に関するルール整備をしているか

当社では、従来の情報管理に関する規程に加えて、生成系AIの利用に関するガイドラインを社内に発行しており、生成系AIを利用する際のリスクや入力データ取り扱い、生成物の利用方法などについて指針を共有しています。

また、生成系AIの開発・普及に携わるチームが主体となって、生成系AIの適切な活用をサポートするコミュニティの運営なども実施しており、従業員のリテラシー向上に貢献しています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

生成AIを「利用しない」リスクとは 村田製作所が全社導入した理由

生成AIを「利用しない」リスクとは 村田製作所が全社導入した理由

連載「生成AI 動き始めた企業たち」第10回は、村田製作所を取り上げる。スマートフォンやPCで使われる電子部品の生産・開発は世界でもトップクラスのシェアを誇る同社。長年、DXにも注力し、AI開発にも力を入れる。同社の強みはどこにあるのか――。 分析作業、9時間→6分に パナソニック流、生成AIの活用法

分析作業、9時間→6分に パナソニック流、生成AIの活用法

「生成AI 動き始めた企業たち」第6回はパナソニック コネクトを取り上げる。これまで9時間かかったアンケート分析業務を6分に短縮できたと発表し、話題を呼んだ同社。いかにして生成AIの業務活用を進めているのか。 企画書作り「1週間→1日」に 住友生命の生成AI活用法

企画書作り「1週間→1日」に 住友生命の生成AI活用法

住友生命保険は7月から職員約1万人を対象に、ChatGPT技術を基に独自開発したチャットシステム「Sumisei AI Chat Assistant」を導入。これまで作成に1週間を要した企画書が、わずか1日で完成するなどの成果に結びついているという。 長文の技術資料を“数十秒”で確認可能に アサヒビールの生成AI活用法

長文の技術資料を“数十秒”で確認可能に アサヒビールの生成AI活用法

連載「生成AI 動き始めた企業たち」第12回は、アサヒビールを取り上げる。同社は9月から、生成AIを用いた社内情報検索システムの試験導入を始めた。新たな技術をどのように業務に生かしているのか。 生成AIが経営分析をサポート 名古屋鉄道の利用法は? 1000時間超の業務削減も

生成AIが経営分析をサポート 名古屋鉄道の利用法は? 1000時間超の業務削減も

名古屋鉄道は法人向けChatGPTサービスを導入。これまでにグループ400人が利用。業務削減効果は1000時間超を達成した。先端技術を活用し、従来の業務をどのように変革しているのか。