アニメ市場3.3兆円、現場に届かぬ投資マネー 業界歴40年Pに聞く“作り捨て”からの脱却

日本のアニメ産業は2023年に市場規模3.3兆円を記録し、世界的な注目を集めている。一方で、業界内格差や、アニメーターをはじめとするヒトにお金が回っていない課題、人手不足の問題がつきまとう。業界で約40年プロデューサーを務め、映画『この世界の片隅に』も手掛けたジェンコの真木太郎社長に、業界の課題と解決策を聞いた。

映画『鬼滅の刃』や『名探偵コナン』の記録的ヒット、NetflixやAmazon Prime Videoでの配信好調。日本のアニメ産業は2023年に市場規模3.3兆円を記録し、海外での売り上げが初めて国内を上回るなど、世界的な注目を集めている状況だ。東宝をはじめとする関連企業の株価も上昇を続け、投資マネーが流れ込む「成長産業」として脚光を浴びる。

いまや世界的な投資対象ともなったアニメ産業では、業界内格差や、アニメーターをはじめとするヒトにお金が回っていない課題、人手不足の問題がつきまとう。

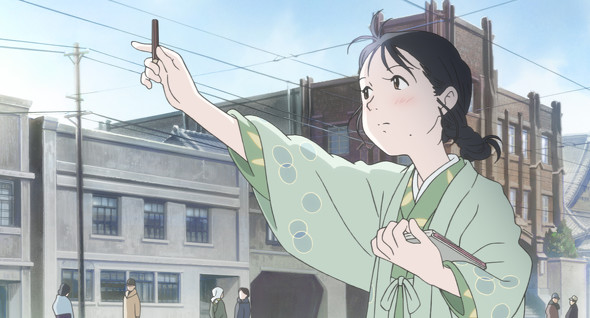

アニメ業界で約40年プロデューサーを務め、映画『この世界の片隅に』も手掛けたジェンコ(東京都港区)の真木太郎社長に、業界の課題と解決策を聞いた。

真木太郎 1955年5月23日、岐阜県生まれ。1977年に早稲田大学法学部を卒業し、東北新社へ入社。ビデオビジネスの時代が本格的に到来したことで広がった、洋画の買付や映画の製作・配給業務に携わる。『機動警察パトレイバー the Movie』(1989)のプロデュースをした後、1990年にパイオニアLDCへ移籍。OVAからテレビや劇場用映画にまで展開が広がった『天地無用!』シリーズ(1992〜97)をはじめ、『神秘の世界エルハザード』(OVA/TV、1995)や『モルダイバー』(OVA、1993)などを企画した。1997年には、企画・プロデュース専門会社のジェンコを設立して独立。今敏・監督『千年女優』(2002)、『東京ゴッドファーザーズ』(2003)、片渕須直・監督『この世界の片隅に』(2016)など劇場用アニメーション映画のプロデュースも手掛ける

投資は集まるのに……なぜ「ヒトにお金が回らない」のか?

――真木さんは長年のアニメプロデューサーとしての経験から、今のアニメ業界の課題についてどう見ていますか。

作り手にもっと光を当てたいと考えています。プロダクションやクリエイターの存在価値を再発見して、その価値をきちんと上げていくことが必要だと思います。プロデューサーとして、ものを生み出す側の重みを尊重したい気持ちがずっとあります。だからこそ12月12〜17日に「あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル」(ANIAFF)を開催しようとしています。この映画祭はビジネス創出の場でもあり、クリエイティブ寄りの映画祭にする狙いがあります。

――ビジネス偏重のイベントとの違いを意識しているということですね。

はい。アニメジャパンなどの大規模イベントは非常に盛況で、新作発表やグッズ販売などで多くの人が楽しめる一方、基本的にはビジネス側に軸足を置いています。例えば、ある会社はブースに5億円を投じると言われています。ただ、その投資が必ずしもクリエイターに還元されるわけではなく、むしろアニメ制作会社側との格差の大きさを痛感させられます。

同じアニメーション産業の中で、投資家と作り手にここまで差があるのはなぜなのかという素朴な疑問があります。もちろん「だからどうすべきだ」と単純に言える話ではありませんが、この疑問を放置すると若い人材が業界に入ってこなくなると思うのです。

――やはり人材不足の問題は大きいのでしょうか。

非常に大きいです。人材が育つには時間がかかりますし、一人前になるまでのハードルも高い。もちろん才能や力量の差はありますが、アニメーションは何百人もの手で作られるものです。その全ての人が産業を支えているのに、広告宣伝のために数億円の予算を投じるブースと、直接手を動かしているクリエイターとの間に大きな予算の開きがあります。それを同じ産業で働く人間として、もう少し同じ土俵で考えるべきではないかと感じます。

BtoCからCtoCへ 映画祭が開く新しい関係性

――格差が広がることで、新しい人材が入ってこない懸念もありますね。

そうです。トッププロダクションと小規模なプロダクションを同一視することはできませんし、全てが公平である必要もありません。ただし、人が「ここで働きたい」と思える産業でなければ未来はありません。現に、アニメーション業界は人が圧倒的に不足しているのに、需要だけはどんどん膨らんでいるのが現状です。

『鬼滅の刃』のように世界的に成功した例を見ても、産業の規模が大きくなっているのは明らかです。だからこそ、この課題はもう業界全体が真正面から向き合わないといけません。庵野秀明監督でさえ「どうすればいいのか」と悩んでいます。簡単な答えはありませんが、放っておくことはできないのです。

――業界全体の課題は簡単には答えが出ない部分も多いと思いますが、映画祭との関わりで考えるとどうでしょうか。

こうした課題はアニメ業界に限らず、どの業界でも存在する課題だと思います。ただ、この課題と映画祭が直接シンクロするわけではありませんが、私たちがやりたいのはやはりクリエイティブ、つまり作り手の価値を高めたいということです。

映画祭という場を設定するのは私たちであり、その場に観客やクリエイターが集います。その出会いから新しい価値が生まれるんです。観客にとっては、ただ新しい作品を観るだけでなく、クリエイターと共に語り、作った人と一緒に作品を体験できる。普段の鑑賞体験とは違う、映画祭ならではの価値があると思います。

――通常のアニメイベントとは違う視点を重視されているように感じます。

そうですね。いわゆるアニメイベントはBtoC、つまりビジネスと消費者という関係ですが、私は「CtoC」、クリエイターとコンシューマーの関係を大切にしたいと考えています。その方がお互いにとって幸せなんです。観客は監督やスタッフを特別に持ち上げる必要はないし、ただどうやって作品が生まれたかを知りたい。そして直接その想いを聞けることが、観客にもクリエイターにも非常に豊かな体験になると思います。

私は『この世界の片隅に』(2016年)のプロデューサーをしましたが、片渕須直監督は100回を超える舞台挨拶に立ち、多くの場で観客と直接対話しました。サイン会で制作の裏側を話したり、観客も自由に監督に語りかけたりしました。それを目の当たりにして、これこそ極めて幸せな瞬間だと実感しました。作り手は観客からエネルギーをもらい、観客は次の作品を待ち望む。そういうつながりが映画祭という場で起きることがとても大事だと考えています。

「卒業しない」文化となったことで投資の対象に

――一方で、近年はコンテンツが巨大な投資対象になっています。配信プラットフォームの影響についてはどう見ていますか。

スポーツの例が顕著ですが、以前は民放で、タダで見られていたものが、今は配信で有料になっています。これはテレビ自体の存在感の変化や、世界的な流れの中にあるものです。NetflixであれAmazonであれ、結局はテレビを通して見ている。つまりモニターというデバイスが変わるだけで、その背後には常にメディアの変遷があります。

これは映像の歴史を振り返るとよく分かります。かつては映画館でしか見られなかったものが、テレビの登場で家庭に広がり、その後はビデオが出て映像ソフトが増え、さらにDVDやブルーレイなどのパッケージの時代を経て、今は配信が主流になりました。

特にアニメにおいては、メディアが変わるとユーザーが変わっていきます。最初は子ども向けでしたが、ビデオの時代には有料のオリジナルビデオアニメーションが登場し、濃いオタク文化が形成されました。その後パッケージ時代を経て、配信の時代になるとアニメファンは「オタク」や「マニア」と呼ばれる枠ではなくなり、今では誰もがアニメを見るのが当たり前の世代になっています。

――確かに、アニメは大人になっても「卒業しない」文化になりました。

その通りです。私自身も実感しますが、『名探偵コナン』のように子どもの頃から何十年も続く作品は、大人になった観客にとってはデート映画にもなり得ます。最初は子ども向けだったものが、時間とともに世代をまたいで娯楽になっていく。アニメはそういう意味で生活からなくならない存在になっています。だからこそ、今の配信時代においても、その本質的な価値は変わらないと思うのです。

――東宝をはじめアニメ関連産業の株価が上昇していて、業界全体にも投資マネーが流れ込んでいます。こうした状況をどう見ていますか。

アニメの作り方も変わったし、観客のターゲットも変わりました。もちろんデジタル化したことも大きいですが、スポーツの例にしても結局は「どのメディアが強いか」という構図に変わりはないんです。CMがなくなったから有料になるというのは誰もが納得できるし、それはNHKに視聴料を払っているのと同じ発想ですよね。だから、本質的に何も大きく変わっていないと思います。

映画祭で「作り捨て」のアニメからの脱却を目指す

――映画祭のような交流の場がなくなると、将来の作り手が育たない危険もあるように思います。

そうなんです。配信には良い部分もありますが、レンタルショップと比べると「棚が見えない」んですよ。アーカイブとして数えられないほどの作品があっても、探しにくいし、結果的に作り手側からすると、「作り捨て」や「消費財」に近い感覚になってしまいます。

アニメを消費財のように扱われるのは、やはりクリエイターとしては複雑ですよね。だからこそ、映画祭で久しぶりに作品を見直し、監督の話を直接聞いて「以前に見た時と印象が違う」と気づく。そういう体験の積み重ねがすごく重要だと思うんです。これは観客にとっても発見になります。

――真木さんは新潟でも国際アニメーション映画祭のプロデューサーを務めてきました。これまでの映画祭の中で強く印象に残ったエピソードはありますか。

新潟で開催した時は、監督と業界を目指す学生が直接触れ合う場面がありました。その時の学生の目の輝きは本当に印象に残っています。新潟には「開志専門職大学」というマンガ・アニメ学部を持つ大学があり、私も何度か授業をしました。

その卒業生のうち2人が映画祭に参加し、監督と直に話をしたことで「このスタジオに入りたい」と思い、1人は面接を受けて就職、もう1人はその場で「インターンに来い」と声をかけられて、そのまま社員になったんです。監督の話を聞いていなければ、そういう進路はなかったでしょう。映画祭が人の未来を変えた瞬間ですよね。

――やはり映画祭のような生の出会いの場が、日本のアニメ産業には欠かせないわけですね。

まさにそうです。日本は人口が減り続けて、作り手もどんどん少なくなっているのに、投資のニーズだけは膨張しています。実際、今多くのアニメスタジオでは3年先、5年先まで制作スケジュールが埋まっています。「今の依頼は5年後に対応します」という状況なんですよ。健全ではないですよね。

今作られているものだって、企画そのものは多くが5年前に立ち上がったものですから。こうした構造的なタイムラグも含めて、業界全体は常に重い課題を抱えているんです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相

「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相

鳥山明氏の『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』の担当編集者だったマシリトこと鳥嶋和彦氏はかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイに対して、数億円の予算を投じたゲーム開発をいったん中止させた。それはいったいなぜなのか。そしてそのとき、ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。“ボツ”にした経緯と真相をお届けする。 『ジャンプ』伝説の編集長が、『ドラゴンボール』のゲーム化で断ち切った「クソゲーを生む悪循環」

『ジャンプ』伝説の編集長が、『ドラゴンボール』のゲーム化で断ち切った「クソゲーを生む悪循環」

『ドラゴンボール』の担当編集者だったマシリトはかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイのプロデューサーに対して、数億円の予算を投じたそのゲーム開発をいったん中止させるという、強烈なダメ出しをした。ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。「クソゲーを生む悪循環」をいかにして断ち切ったのか? アニメ版『ジョジョ』の総作画監督が指摘「Netflixで制作費が増えても、現場のアニメーターには還元されない」

アニメ版『ジョジョ』の総作画監督が指摘「Netflixで制作費が増えても、現場のアニメーターには還元されない」

日本のアニメーション業界にはびこる低賃金や長時間労働といった過酷な労働現場の実態――。『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』の総作画監督を務める西位輝実さんにインタビュー。後編では西位さんに、Netflixをはじめとする、近年の日本アニメに進出している海外資本のビジネスについて聞いた。 アニメ版『ジョジョ』の総作画監督が語るアニメーター業界の「過酷な実態」

アニメ版『ジョジョ』の総作画監督が語るアニメーター業界の「過酷な実態」

アニメ業界には未だに低賃金や長時間労働といった過酷な労働環境がはびこっている。『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』などでキャラクターデザインを担当している西位輝実さんに、その実態を聞いた。 『ジャンプ』伝説の編集者が「最初に出したボツ」 その真意とは?

『ジャンプ』伝説の編集者が「最初に出したボツ」 その真意とは?

『週刊少年ジャンプ』で、『DRAGONBALL』(ドラゴンボール)や『Dr.スランプ』(ドクタースランプ)の作者・鳥山明さんを発掘した漫画編集者の鳥嶋和彦さん。鳥嶋さんの代名詞である「ボツ」を初めて出したときの状況と、その真意を聞いた。 ドラゴンボールの生みの親 『ジャンプ』伝説の編集長が語る「嫌いな仕事で結果を出す方法」

ドラゴンボールの生みの親 『ジャンプ』伝説の編集長が語る「嫌いな仕事で結果を出す方法」

『ドラゴンボール』の作者・鳥山明を発掘したのは『週刊少年ジャンプ』の元編集長・鳥嶋和彦さんだ。『ドラゴンクエスト』の堀井雄二さんをライターからゲームの世界に送り出すなど、「伝説」を残してきた鳥嶋さんだが、入社当時は漫画を一切読んだことがなく『ジャンプ』も大嫌いだった。自分のやりたくない仕事で、いかにして結果を出してきたのか。 『ジャンプ』伝説の編集長は『ドラゴンボール』をいかにして生み出したのか

『ジャンプ』伝説の編集長は『ドラゴンボール』をいかにして生み出したのか

『ドラゴンボール』の作者・鳥山明を発掘したのは『週刊少年ジャンプ』の元編集長である鳥嶋和彦さんだ。『ドラゴンクエスト』の堀井雄二さんをライターからゲームの世界に送り出すなど、漫画界で“伝説の編集者”と呼ばれる鳥嶋さん。今回は『ドラゴンボール』がいかにして生まれたのかをお届けする。 『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【前編】

『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【前編】

『ジャンプ』伝説の編集長、マシリトこと鳥嶋和彦氏が21世紀のマンガの在り方を余すところなく語った前編――。 『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【後編】

『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【後編】

『ジャンプ』伝説の編集長、マシリトこと鳥嶋和彦氏による特別講義の後編――。コミケの初代代表である原田央男氏がリードする形で、文化学園大学の学生からの質問に直接答えた。 『ジャンプ』伝説の編集者が『Dr.スランプ』のヒットを確信した理由

『ジャンプ』伝説の編集者が『Dr.スランプ』のヒットを確信した理由

鳥山明さんの才能を発掘した伝説の編集者・鳥嶋和彦さんが、コミケ初代代表の霜月たかなかさん、コミケの共同代表の一人で、漫画出版社の少年画報社取締役の筆谷芳行さんの3人がトークイベントに登壇した。