「本が売れなければ図書館の未来もない」――公共図書館電子化モデルの議論:電流協フォーラムリポート(1/2 ページ)

わたしたちが近くの公共図書館で電子書籍を借りられる日が来るのはいつか。「これからの公共図書館の電子化モデルを考える」フォーラムから現状と課題を整理してみよう。

「公共図書館等への電子書籍配信に係る課題整理研究会(以下、研究会)」は7月30日、一般社団法人電子出版制作・流通協議会(電流協)の後援による「これからの公共図書館の電子化モデルを考える」フォーラムを実施した。全国から図書館関係者が多数訪れていたようで、定員168名の会議室はほぼ満室だった。

電子書籍が利用できる公共図書館はまだ極めて少ない

フォーラムの冒頭、国立情報学研究所教授で研究会座長の高野明彦氏から、計6回行われた研究会の検討結果報告が行われた。米国ではほとんどの公共図書館に電子書籍が導入されているが、日本では全国約3000館のうち何らかの形で電子書籍が利用できる公共図書館は“ようやく10館を超える程度”で、普及の遅れは歴然だという。

この研究会はそういった状況を踏まえ、公共図書館などの公共施設での電子書籍の普及と利用促進を図り、国民の読書文化の充実と商用を含めた電子書籍流通全体の活性化を目的に発足した。図書館関係者、電子書籍制作者、出版社、法律家など、さまざまな立場の人が参加しており、検討内容は以下の6項目。報告では課題整理と問題解決の方向性を提示している。要点をまとめておこう。

「公共図書館等への電子書籍配信に係る課題整理研究会」による検討内容

- 公共図書館等に出版社が提供する電子書籍の内容・種類・制作システムについて

- 出版社等による国立国会図書館大規模デジタル化データの商業利用の方向性

- 公共図書館等への出版コンテンツの有償配信・提供環境整備の在り方

- 公共図書館等で収集・制作した行政情報、地域情報等非商用コンテンツの活用方法

- 電子書籍へのアクセシビリティ向上

- 著作権処理の課題と権利の集中管理の在り方

公共図書館等に出版社が提供する電子書籍の内容・種類・制作システムについて

電子書籍には、見つかりづらさ(ディスカバラビリティ)や永続性・互換性などの問題があるが、検索性の高さや文字拡大・読み上げ機能といった電子ならではの利点もある。では、図書館に求められる電子コンテンツとはどういうものか。例えば学校図書館に1冊しかないような本は副読本にするのが難しいが、電子版ならクラス全員が同時に利用できる。

出版社等による国立国会図書館大規模デジタル化データの商業利用の方向性

国立国会図書館には予算130億円を掛けてデジタル化された膨大なデータがあるが、それを利活用するには著作権関連情報を整理して共有化を図るとともに、利用手続きの簡便化や、元々の制作者(出版社)自身による商業利用促進を図る必要がある。

公共図書館等への出版コンテンツの有償配信・提供環境整備の在り方

公共図書館への電子書籍導入が進まない理由として、コンテンツ数が少ないことが挙げられる。ただ、各自治体とも財政状況が厳しい中、公共図書館が電子書籍導入予算を別途確保するのは難しい。年間固定費用での購読契約であればまだしも、閲覧数により請求額が変わるサービスではまず受注不可能だ。しかし逆に、無料で読み放題では版元出版社の了承が得られない。

公共図書館等で収集・制作した行政情報、地域情報等非商用コンテンツの活用方法

地方の行政情報や地元企業の社史などの非商用コンテンツは、インターネット上に公開されていても数年で消えてしまう場合も多く、地域文化保存のためにも図書館でデジタルアーカイブ化していくことが望ましい。また、地域出版社との協力関係を築いていくことも重要だ。

電子書籍へのアクセシビリティ向上

読み上げ機能や文字の拡大機能は、活字を読むことが困難な方々にとって福音となる。また、病院への貸し出しといったニーズも考えられる。

著作権処理の課題と権利の集中管理の在り方

権利者が不明な孤児著作物(オーファンワークス)は膨大で、電子書籍とデジタルアーカイブ整備への大きな障害となっている。文化庁長官の裁定制度は手間と費用が掛かりすぎるため、利用率が極めて低い。著作権調査をしやすい基準や仕組みづくりを整備する必要がある。音楽のような著作権集中管理システムや、利用条件を事前に開示するクリエイティブ・コモンズの普及も促進していくべき。

事業化へ向けて今後取り組むべき課題

まとめると、以下のような課題が挙げられる。

- コンテンツの拡充と整備

- 共通のプラットフォームなど、提供・利用環境の整備

- 公的支援の必要性と制度整備

なお、検討結果の報告資料は、電流協のページでも配信されている。

札幌市中央図書館の電子図書館実証実験

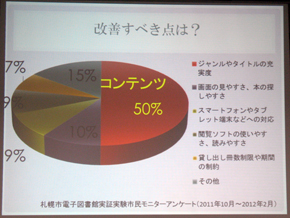

続いて、札幌市中央図書館情報化推進担当係長の淺野隆夫氏は、2011年から行われている電子図書館の実証実験について報告。市民モニター450名が参加したインフラ・デバイス実験(電子書籍の貸し出しと返却などの体験)や、札幌市内の出版社や行政・市民発の地域資料を生かしたコンテンツ調達実験などが柱となる。

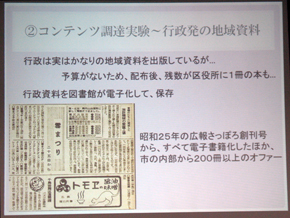

コンテンツ調達実験では、札幌市内の出版社に依頼し、札幌市中央図書館が底本を預かり電子化するという形によって、2011年には16社200点の協力が得られた。しかしこれは、「実験だから参加してもらえた」という側面が強く、翌2012年は「さっぽろ電子書籍流通検討会」という形で、価格やライセンスなど調達のルール作りと、図書館によるPRを通じて書籍販売に繋げる試みがなされた。これがきっかけとなり、出版社の団体である一般社団法人北海道デジタル出版推進協会が設立されることになったという。

また、「地域貢献」を目的とし、学校へ端末を持ち込み体験学習を行ったり、行政発の地域資料の電子化を図ったり、市民作家プロジェクトによって図書館自らがボーンデジタルの出版社になるような試みも行なっているそうだ。今後の課題はハードやシステムではなく、「読みたい本がない」というコンテンツ面だとし、「『本の館』というだけでは生き残れない」という淺野氏の言葉が印象的だった。

関連記事

全国公立図書館における電子書籍検討の現況は?

全国公立図書館における電子書籍検討の現況は?

インプレスR&Dが、電子出版制作・流通協議会が実施した全国360カ所の公立図書館を対象とした『「電子書籍に関する公立図書館での検討状況のアンケート」実施報告書』を発売した。 角川会長「改善ではなくイノベーションを」――図書館向け電子書籍貸し出しサービス構想など明かす

角川会長「改善ではなくイノベーションを」――図書館向け電子書籍貸し出しサービス構想など明かす

7月3日から始まった「第20回 東京国際ブックフェア」。初日の基調講演には、KADOKAWA 取締役会長の角川歴彦氏が出版業界の内からのイノベーションの必要性を説き、図書館向けの電子書籍貸し出しサービス推進の宣言がなされた。 検証、電子書籍をめぐる「10の神話」

検証、電子書籍をめぐる「10の神話」

「出版は10年以上不況で、今後も不況が続く」 「ノンDRMは海賊版を増やす 」など電子書籍について語られる10の“神話”は果たして現実なのだろうか。海外の事例や内外の基本データを踏まえて検証したセミナーから紹介。 国立国会図書館、著作権処理が終了した図書約2万3000点をインターネット上で公開

国立国会図書館、著作権処理が終了した図書約2万3000点をインターネット上で公開

国立国会図書館は、著作権処理が終了した図書約2万3000点のデジタル資料を「近代デジタルライブラリー」で公開した。 「エロエロ草紙」など配信――文化庁 eBooks プロジェクトの可能性

「エロエロ草紙」など配信――文化庁 eBooks プロジェクトの可能性

「公序良俗を乱す」という理由で製本中に発禁処分を受けた「エロエロ草紙」など、現在では入手困難なものを国会図書館から電子書籍として無料で配信する文化庁 eBooks プロジェクト。動向が注目されるこの動きを追った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.