データプラットフォーム3社の生成AI戦略 それぞれの「戦場」で勝つ条件:エンタープライズAI 導入実務の勘所(2)

企業が持つデータとAIを組み合わせることで真の競争力が生まれる。これを実現するのがデータプラットフォーム製品だ。本稿では「Treasure Data」「Snowflake」「Databricks」の3製品のAI戦略と機能を比較することで、企業の製品選定を支援することを目指す。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

そのAI活用、自社の「データ資産」を生かせていますか?

「ChatGPT」の登場以降、多くの企業が生成AIの導入を進めていますが、その多くは「外部のAIに質問する」というスタンドアロンな利用にとどまる例が多いです。しかし、真の競争力は、自社に蓄積された顧客データや業務データといった「独自の資産」をAIに活用させることで生まれます。

この課題を解決する最適解が「Bring AI to the Data」(AIをデータに近づける)というアプローチです。これは、機密データを外部に送るのではなく、データが保管されている安全な基盤(データプラットフォーム)の中でAI機能を直接実行する考え方です。

本稿では、このアプローチを牽引(けんいん)する主要なプラットフォーム、「Treasure Data」「Snowflake」「Databricks」を取り上げます。これらのベンダーは同じ土俵で争っているように見えますが、その思想と戦略、そして原点となる“戦場”は異なります。近年、各社は領域を拡大し競合し始めており、その戦略の根底にある哲学を理解することが最適な選択の鍵となります。各社が「具体的にどのような製品・機能」で自社の戦略を実現しているのかを解説し、あなたの会社に最適なプラットフォーム選びを支援します。

現代AI活用の三種の神器と、各社の「武器」

データプラットフォームにおけるAI活用は、主に3つの技術パターンに集約されます。各社がこの技術をどのような製品名で提供しているのかを見ていきましょう。

1. AIが「自社の専門家」になる技術(RAG)

社内文書や顧客データに基づいた正確な回答をAIにさせる技術です。

- Treasure Data: 汎用(はんよう)的な文章検索ではなく、基盤となる「Customer Data Platform」(CDP)で生成された統合顧客プロファイルが知識の源泉となり、「特定の顧客に関する深い洞察」を引き出すことに特化しています

- Snowflake: フルマネージドの「Cortex Search」が、ドキュメント検索を自動化します

- Databricks: 高度にカスタマイズ可能な「Vector Search」を中核に、柔軟なRAGパイプラインを構築します

2. AIが「自律的に動く部下」になる技術(エージェント)

AIが自ら計画を立て、複数のツールを使いこなし、タスクを自動実行する技術です。

- Treasure Data: マーケター向けの「AI Agent Foundry」が、ノーコードでマーケティングタスクに特化したエージェントを作成可能にします

- Snowflake: 「Cortex Agent」が、Snowflake内のツール(「Analyst」や「Search」)を連携させ、マネージドなワークフローを実行します

- Databricks: 「Agent Bricks」構想のもと、「Mosaic AI Agent Framework」を使い、開発者が自由なエージェントを構築・評価できます

3. 「日本語で話すだけ」でデータ分析ができる技術(自然言語/SQL変換)

専門家でなくても、日常会話でデータ分析が可能になる技術です。

- Treasure Data: AI Agent FoundryでCDP内のデータが参照できます。MCPサーバを利用することで、使い慣れたAIチャットからもデータにアクセスできます

- Snowflake: 「Cortex Analyst」がユーザーの質問を正確なSQLに変換します。ビジネスロジックやデータの関係性を示すセマンティックモデルの構築も得意としています

- Databricks: 「Genie」が、データ全体の文脈を理解して回答を生成します。MCPサーバを利用して、使い慣れたAIチャットからもデータにアクセスできます

製品名から読み解く、3社の戦略とそれぞれの「戦場」

1. Treasure Data:「顧客体験」が戦場の、マーケティング特化型ソリューション

Treasure Dataの戦略は、汎用的なプラットフォームを目指すのではなく、「マーケティングと顧客体験(CX)」という特定の領域で圧倒的な価値を提供することにあります。

同製品の戦略の核となるのは 「Customer Data Platform」(CDP)によって生成される、信頼性の高い「統合顧客プロファイル」です。これがAIの思考の基盤となり、顧客一人ひとりに対する深い理解を可能にします。

Treasure Dataの強みは、既存の強力なセグメンテーション機能「Audience Studio」とAI Agent Foundryのシームレスな連携にあります。従来、マーケターが試行錯誤を重ねて手動で作成していた複雑な顧客セグメントを、AI Agent Foundryを使えば「過去3カ月で最もエンゲージメントが高く、かつ離脱リスクのある顧客層をリストアップして」といった自然言語の指示だけで瞬時に作成できます。これにより、セグメント作成の試行錯誤サイクルが劇的に短縮されるだけでなく、AIがデータから新たなインサイトを発見し、人間では思いつかなかったような高度なセグメントを提案・作成することも可能になります。この連携こそが、マーケティング施策のPDCAを高速化し、高度化させるTreasure Dataの核心的な価値です。

Treasure Dataは、機能の網羅性でSnowflakeやDatabricksと競うことはしません。その代わり、マーケターという明確なユーザーに対し、顧客理解から施策実行までのワークフローをAIで最適化する「最短距離」を提供します。その多くがGUIで完結できるため、SQLやプログラミングを多用せず、マーケター自身が迅速に施策を回せる点が最大の強みです。価値実現までのスピードと使いやすさを最優先する思想が貫かれています。

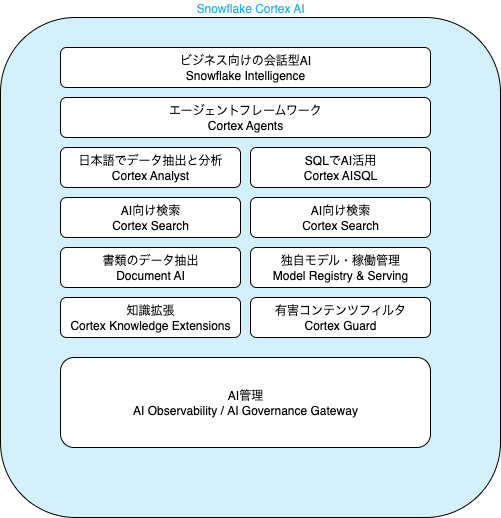

2. Snowflake:「データ民主化」が戦場の、全社的プラットフォーム

Snowflakeの戦略は、堅牢(けんろう)なセキュリティとガバナンスを維持したまま、アナリストやビジネスユーザーといった幅広い層が、使い慣れたSQLを通じて安全にAIの恩恵を受けられる「全社的なデータ活用基盤」を構築することです。フルマネージドのAIサービス群「Cortex AI」がその戦略の中心的存在です。ユーザーはインフラを意識することなく、AI機能を利用できます。

ビジネスユーザーが「先月の売上トップ5は?」と質問すると、Cortex AnalystがSQLに変換し、社内文書に関する質問であればCortex Searchが回答を探します。Cortex AgentはAnalystやSearchをインテリジェントに使い分けるオーケストレーターとして機能します。ユーザーの指示に基づき、計画を立て、適切なツールを呼び出し、タスクを自律的に実行します。例えば「先週の製品カテゴリ別売上トップ5のレポートを作って」といったユーザーの指示に基づき、計画を立て、適切なツールを呼び出し、週次の売上サマリーレポートを作成するといったタスクを自律的に実行します。

同製品の特徴は「Secure Walled Garden」(安全な壁に囲まれた庭)の中で、全従業員にAIという強力な武器を配る戦略です。しかし、その庭はもはや閉鎖的ではなく、「Snowpark Container Services」などを通じてカスタムAIモデルの実行も可能にするなど、従来Databricksの得意な領域とされた開発者向け機能へも急速に拡張しています。

3. Databricks:「AIの内製化」が戦場の、開発者向けオープンプラットフォーム

Databricksの戦略は、企業がAIを単なるツールとして消費するのではなく、競争優位性の源泉となる独自のAIアプリケーションを自ら「生産」できるよう、エンド・ツー・エンドのAI開発環境を提供することです。データと分析、AIの全てを統合する「レイクハウス」アーキテクチャがその戦略を実現します。その上で動くナレッジエンジン「LakehouseIQ」が、社内データの文脈を自動で学習します。

特徴的なのは「Agent Bricks」構想の下、開発者は「Mosaic AI Agent Framework」を用いて、評価やツール連携を含む複雑なAIエージェントを自由に構築できる点です。これは単なる機能ではなく、AI開発のライフサイクル全体を支援する思想です。

同製品の最大の差別化要因はオープンソースの「MLflow」です。「MLflow Tracing」によるデバッグ、「MLflow Evaluation」による品質評価、「Unity Catalog」による統一ガバナンスまで、AI開発の全ライフサイクルを管理します。

DatabricksはAI開発を内製化し、他社にはまねできない独自の価値を創造したい技術主導型企業のための「AI工場」です。しかし、その門戸はもはや専門家だけに開かれているわけではありません。「Databricks One」のようなビジネスユーザー向け統一UIの導入により、Snowflakeが得意としてきたビジネスユーザーやアナリスト層にも使いやすい環境を提供し始めています。

あなたの会社の「目的」がプラットフォームを決める

かつては各プラットフォームの得意領域は明確に分かれていましたが、現在、SnowflakeとDatabricksの境界は急速に曖昧になりつつあります。一方で、Treasure Dataは専門性をさらに深めています。この動向を踏まえ、各社の根底にある哲学を理解することが、これまで以上に重要となっています。

これまで見てきた各製品の特徴をまとめた表は以下の通りです。

| Treasure Data | Snowflake | Databricks | |

|---|---|---|---|

| アーキテクチャ、哲学 | CDP中心(顧客理解特化) | データクラウド統合(全社データ活用) | レイクハウスネイティブ(AI開発統合) |

| 主要ユーザー | マーケター、事業担当者 | データアナリスト、ビジネスユーザー | データサイエンティスト、MLエンジニア |

| エージェントフレームワーク | AI Agent Foundry(マーケティング特化) | Cortex Agent(マネージドワークフロー) | Agent Bricks / Mosaic AI(開発者中心エコシステム) |

| セマンティックレイヤー | 統合顧客プロファイル | Cortex Analyst セマンティックモデル(自動作成とユーザー定義) | LakehouseIQ(自動学習)+ Metrics Views(ユーザー定義) |

| AIライフサイクル管理 | マーケティング施策に特化 | AI Observability(監視・運用中心) | MLflow (エンド・ツー・エンド) |

| ガバナンスモデル | CDPスコープのRBAC | Snowflake Horizon(統合ガバナンス) | Unity Catalog(プラットフォーム全体) |

これらを踏まえて、各製品を選ぶべき企業の特徴をまとめましょう。

Treasure Dataを選ぶべき企業:「顧客理解の深化とマーケティング施策の自動化」

マーケティング部門が主導し、セグメント作成の高度化などを通じて施策の成果を高めたい企業。まずはPoC(概念実証)として、最も課題のあるマーケティング施策の自動化から着手すると良いでしょう。

Snowflakeを選ぶべき企業:「全社的なデータ活用の民主化」

既存の膨大なデータアナリスト資産を生かし、ガバナンスを最優先しながらAIの力を全社に広げたい企業。まずは情報システム部門が主導し、セキュリティとガバナンスのポリシーを定義することから始めるのが定石です。

Databricksを選ぶべき企業:「AIによる事業変革と競争優位の確立」

社内に強力な技術チームを擁し、AI開発そのものを自社のコアコンピタンスにしたい企業。まずは解決したい事業課題を特定し、そのためのプロトタイプ開発チームを組成することが成功への第一歩となります。

生成AI時代の真の価値は、モデルそのものではなく、自社の独自データをいかに賢く、安全に活用できるかにかかっています。本記事が、そのための最適な「器」を見つける一助となれば幸いです。

次回の第3回では、具体的な活用事例として、生成AIとデータを活用したマーケティングについて解説します。

本稿は筆者の個人の経験・意見に基づいて執筆されたものであり、所属組織の公式見解ではありません。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 知らない番号でも一瞬で正体判明? 警察庁推奨アプリの実力を検証

- 生成AIで消えるのは仕事、それとも新人枠? 800職種のデータから分かったこと

- Windows RDSにゼロデイ脆弱性 悪用コードが22万ドルで闇市場に流通

- もはやAIは内部脅威? 企業の73%が「最大リスク」と回答

- 政府職員向けAI基盤「源内」、18万人対象の実証開始 選定された国産LLMは?

- 「ExcelのためのChatGPT」ついに登場 GPT-5.4で実用レベルに?

- ZIPファイルの“ちょっとした細工”で検知停止 EDRも見逃す可能性

- M365版「Cowork」登場 Anthropicとの連携が生んだ「新しい仕事の進め方」

- その事例、本当に出して大丈夫? “対策を見せたい欲”が招く逆効果

- 本職プログラマーから見た素人のバイブコーディングのリアル AIビジネス活用の現在地