「端末価格と通信料金の分離」 MVNOが果たした役割は?:MVNOの深イイ話(1/2 ページ)

MNOとMVNOのビジネスモデルは異なりますが、端末販売をどのように捉えるかも大きく異なります。今回は携帯電話業界の永遠のテーマの一つでもある「端末価格と通信料金の分離」にスポットを当て、MNOとMVNOの戦略の違いを明らかにしていきます。

MNOとMVNOのビジネスモデルは異なりますが、端末販売をどのように捉えるかも大きく異なります。それはなぜでしょうか? 今回は携帯電話業界の永遠のテーマの一つでもある「端末価格と通信料金の分離」にスポットを当て、MNOとMVNOの戦略の違いを明らかにしていきたいと思います。

モバイルビジネス研究会が描いた未来

1985年に携帯電話サービス(当時はショルダーフォン)が日本で開始された頃、端末は現在に比べ非常に高価なものでした。まだ一般消費者が携帯電話を持てる時代ではないのは当然として、業務用として携帯電話を利用していた法人でさえ、端末は通信事業者からレンタルで提供されていたのです。

ただ、この「端末レンタル」というのは固定電話の時代では長らく当たり前でした。固定電話が一般の家電販売店で(契約なしで)買えるようになったのは、1985年の電電公社民営化以降の話です。

ただ、携帯電話については、それ以降も利用者が購入をすることはできない時代が続きます。アナログ方式の第1世代携帯電話から、デジタルの第2世代携帯電話(PDC方式)に移行が始まった頃、1994年4月に、ようやく携帯電話もレンタル制から今と同じ売り切り制に移行しました。しかし、固定電話と異なり、一般の家電販売店で(契約なしで)携帯電話を買うことはそれ以降もできなかったのです。

なぜなら、事実上回線設備の運用が電電公社とその継承会社であるNTTに独占されていた固定電話と違い、携帯電話は、さまざまな事業者が異なる通信方式、周波数でサービスを提供していたからです。固定電話は、NTTの電話回線に接続することが可能な機能を持っていれば、法改正後はどのメーカーでも自由に製造・販売できるようになりました。

一方この頃の携帯電話は、特定の携帯電話会社の求める通信仕様に合わせてメーカーが端末を(ゼロから)製造し、それを一括で携帯電話会社が買い取って、そのショップで販売するものだったのです。この傾向は、携帯電話がデータ通信に対応した時代(iモード, J-SKY等)には、さらに顕著になっていきます。

このようにして多くの端末在庫を持つこととなった携帯電話会社は、1990年代後半の活発な競争環境の下、端末を1円で販売することが珍しくなくなり、そのために携帯電話は爆発的に普及していきました。なぜ1円で端末を販売できたかといえば、2年縛りの契約条件の下で利用者から長期間、高額の通信料を徴収できることを前提に、携帯電話会社が端末の本体価格と販売価格(1円)の差額を負担していたからです。

2000年代半ばになり、携帯電話の普及が十分に進んでくると、それまで携帯電話の爆発的普及を支えてきた2年縛りや高額な通信料が一転して問題視されるようになります。2006年に開始された総務省の有識者会議「モバイルビジネス研究会」では、携帯電話会社が負担してきた差額(販売奨励金)について、以下の6つの課題が挙げられています。

- 利用者が通信料金と端末コストの関係性を十分に認知していない可能性がある

- 同じ通信料金を支払っている利用者のうち、頻繁に端末を買い換える利用者と、そうでない利用者は公平でない

- 販売奨励金が通信事業者の事業コストを押し上げている

- 全ての端末が1円で提供されていると、ハイエンド端末以外は売れず、端末の多様性が阻害される

- 販売奨励金を通信事業収支の一部として計上し、接続料に反映させることは、公正ではない

- 通信事業者が決めた仕様に従ってメーカーが端末を製造するモデルでは、端末やサービスの多様化が制約される

このような課題について検討した結果、モバイルビジネス研究会は2007年9月の最終報告書において、SIMロック解除の推進等の施策と並び、端末価格と通信料金の区分を明確化することを方針として打ち出し、それを受けて総務省が政策化をしました(モバイルビジネス活性化プラン)。

MNOの逆襲

これを受け、MNO各社は端末価格と通信料金を分離するプランを打ち出します。しかし、この新プランによりこれまで隠れていた端末価格を明示的に見せられた利用者による端末の買い控えが起き、業界内では官製不況だとして問題にされるようになりました。

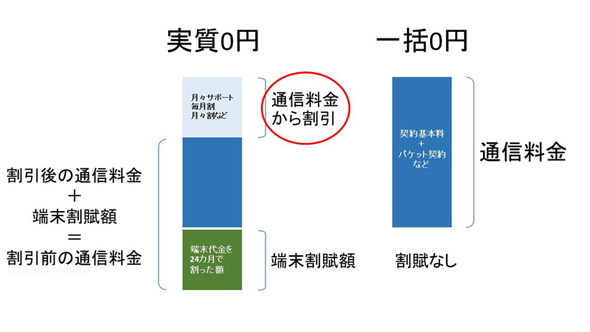

MNO各社はこの事態に動きます。モバイルビジネス研究会の報告書に従い、端末は正規の販売価格を明示し割賦(分割払)で販売する、しかしその分割払いの金額に近い、月月割、月月サポート等の名称の通信料金の割引を提供し、実質的な合計負担額を小さく見せるようになります(実質0円)。さらに、MNPの利用による割引により、端末価格を0円になるような販売方法が横行するようになりました(一括0円)。

これらの新しい販売方法は、モバイルビジネス研究会が問題視した6つの課題のうち、1と5こそ満たしましたが、その他の4つは満たさず、同研究会が目指した「端末価格と通信料金の分離」という理念からは程遠い販売方法でした。しかし、これにより官製不況を乗り越えた携帯電話事業者は、折しも開始されたガラケーからiPhone/Androidスマートフォンへの乗り換えによる需要喚起と、第4世代携帯電話サービス(4G LTE)により、大きく事業規模を伸ばしていくことになります。

それではなぜ、モバイルビジネス研究会の目指す方向性はうまくいかなかったのでしょうか。2000年代後半は、既に現在の3キャリア体制がおおむね完成した時期です(2008年に創業したイー・モバイルや、PHSを提供していたウィルコムは健在でしたが)。

もし業界に3社しかプレーヤーがいなければ、それぞれの会社が全く異なる販売方法を取ることは非常に難しいと考えられます。各社が利用者になじみのあり、実績のある販売方法で横並びになるとすると、異なる販売方法にチャレンジする余裕がありません。つまり業界内のプレーヤーの数が少なすぎたのです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

iPhoneを扱えない事情も MVNOとSIMフリースマホの関係

iPhoneを扱えない事情も MVNOとSIMフリースマホの関係

MVNOの多くは、通信サービスとセットでスマートフォンの本体も販売しています。そのスマホのほとんどは「SIMロックフリー」です。今回はSIMロックフリースマホにまつわるあれこれを取り上げてみたいと思います。 「契約自動更新」「4年縛り」「SIMロック」――公取委が考える携帯電話市場の課題

「契約自動更新」「4年縛り」「SIMロック」――公取委が考える携帯電話市場の課題

公正取引委員会が「携帯電話市場における競争政策上の課題について」の2018年度調査報告をまとめた。約2年ぶりの報告では、何を問題視したのだろうか。 「4年縛り」は景表法違反? 「0円端末」は本当に悪? モバイル通信政策シンポジウムで語られたこと

「4年縛り」は景表法違反? 「0円端末」は本当に悪? モバイル通信政策シンポジウムで語られたこと

米国のシンクタンクが、モバイル通信政策に関するシンポジウムを開催。日本の通信政策、特に携帯電話の通信料金の低廉化に関する施策の有用性を議論するのが目的。4年縛り、0円端末、楽天の参入など、さまざまなトピックが出た。 複雑過ぎるスマホ「実質0円」 問題点をあらためて考える

複雑過ぎるスマホ「実質0円」 問題点をあらためて考える

総務省のやり玉に挙げられている「実質0円販売」の仕組みを解説。 総務省、ドコモ・ソフトバンクの「実質0円」販売に中止要請

総務省、ドコモ・ソフトバンクの「実質0円」販売に中止要請

ドコモとソフトバンクがスマホを実質0円で販売したとして、総務省がこれを見直すよう要請した。