キウイの収穫量・時期、AIがピタリと当てます──日本の農業をデータで改革、ある農家の野望

Orchard&Technology代表取締役の末澤克彦氏。香川県庁職員などを経て、香川大学農学部客員研究員、農業データ連携基盤協議会アドバイザリーボード委員、慶応義塾大学SFC研究所上席所員、国立研究開発法人理化学研究所光量子工学研究センター客員研究員を歴任

Orchard&Technology代表取締役の末澤克彦氏。香川県庁職員などを経て、香川大学農学部客員研究員、農業データ連携基盤協議会アドバイザリーボード委員、慶応義塾大学SFC研究所上席所員、国立研究開発法人理化学研究所光量子工学研究センター客員研究員を歴任「データとアグリビジネスの幸せな結婚」を目指す農家がいる。約35年間、香川県庁の農業技術職員として現場に携わった後、現在は高松市で自ら育種したオリジナルキウイフルーツやJAS有機の柑橘を栽培する末澤克彦氏だ。農業のスマート化と“人財”育成を行う企業「Orchard&Technology」も立ち上げている。

末澤氏は、自らの栽培と現場指導体験を基に、データを活用した農作物の生産効率や収益性の向上を目指している。具体的には、果物の生育状況の記録、品質の推移、サイズ別の収穫量などのデータを、AI(人工知能)に学習させる。その上で今後の天候情報なども考慮して、AIが収穫時期や収穫量を予測する。その予測結果を生産農家間で共有し、品質や収穫量を安定させるための施策を考えたり、収穫作業に必要な人員や流通先を事前に確保したり──といった段取りや次の一手につなげる。

「地域の努力がチキンレースに」 県職員時代の悔しい思い

末澤氏がこのような考え方を抱くに至った原点に迫ろう。同氏は1981年、香川県庁に入庁。以来、農業関係部署で技術の開発と農家への普及を経験し、定年まで勤めた。しかし県の職員として行動することに限界を感じ、自問することもあったという。

直面した課題・疑問の1つは、果実の品質を非破壊で計測する選果機のような新しいテクノロジーが登場しても、日本国内の産地間の競争に使われ、ともすれば消耗戦に陥ることだった。末澤氏は「各産地が品質向上を目指すのはよいが、同質の産地間競争がチキンレース化して、すぐにコモディティ化してしまう。新技術を協調的に活用して産業を育成するというワンランク上の観点が欠落していた」と反省する。

さらに、次のような悔しい思いもした。あるとき、農家から新しい事業へのチャレンジのため、他地域の優良経営事例を求められたことがあった。しかしそうした事例は、どれもその地域内でしか共有できず、要望に応えられなかった。「敵に塩を送るのか?」という地元の意識があり、行政や産地の範囲を超えた広域で市場を育成するという体制が整っていなかったゆえに、農家のチャレンジを後押しできず歯がゆかった。

一方、心躍る現場体験もあった。1980年代後半〜2000年ごろはオレンジの輸入自由化に対抗し、全国で温州ミカンのハウス栽培が飛躍的に伸びた。当時はオイルショックの問題もあり、エネルギーを多く投入するハウスミカン栽培は行政的な理解を得られにくかった。しかし地域に点在する挑戦的農家は、行政ベースではなく独自に全国規模の電話ネットワークで技術的問題の共有・解決を図っていた。末澤氏は現場密着の農業普及員として、農家が主体となった迅速、自由な課題解決を実体験した。

20代後半には海外留学のチャンスを得た。そこで海外の研究者や農家との人的ネットワークを構築し、世界を俯瞰したアグリビジネスの展開をつぶさに観察してきた。

同氏は、こうした経験を通じ直視してきた日本農業の構造的な課題を、江戸時代の幕藩体制に例えて憂う。「日本の農業は、JA・市町村・県などの行政的な地域ごとにスタンドアロン型でまとまっており、この地域が主体となって販売促進を行うことから、地域をまたいだ情報の共有やビジネスとしての協調がしにくい。農産物の輸出でも地域のブランドが優先され、オールジャパンの取り組みが見えにくい事例が多い。たとえ個々の地域ブランドが優秀であってもスタンドアロンでは世界の農業と互角に渡り合えない」と悔しがる。

“幕藩体制”が残る日本に対し、海外の農業では新しい取り組みが進んでいる。例えばニュージーランドのキウイフルーツビジネスでは、国レベルでの(あるいは国をまたいだ)情報共有化を前提に農作業の単純化と標準化、そして作業の外部化(業務委託)を徹底することで、日本を超える品質と生産効率の高い農業が実践されている。

キウイフルーツの枝の剪定がその一例だ。果樹の枝の剪定作業は、日本では個人の経験や感覚に頼る部分が多く、標準化されていない。だがニュージーランドの農園では、「Stringing」(枝のつり上げ誘引)という栽培・育成方法を取り入れ、「横に伸びた枝を切りましょう」という指示だけで、未経験のパートやアルバイトでも剪定作業を可能にしているという。

剪定作業における1ヘクタールあたりの作業時間を比較すると、ニュージーランドが350時間であるのに対し、日本では600時間という調査結果がある。剪定以外に、受粉、摘蕾・摘果、収穫といった作業でも、ニュージーランド農家の方が、いずれも短い作業時間を実現している。

日本人は、匠の技、知恵、経験則、勘といった属人化したノウハウやスキルに対し美意識的な感情を抱く傾向にある。それはそれで素晴らしいことだが、それらを過剰に尊ぶ余り思考停止に陥ってしまい、単純化・標準化するための努力を怠っている面も少なからずあるというのだ。

ニュージーランドの農家は、こうした現場作業の単純化・標準化に加え、情報・データの共有にも抜かりがない。品質のモニタリング調査が分かりやすい例だ。各農家が専門の会社(コントラクター企業)に委託し、収穫前のキウイフルーツの生育状況などをモニタリング調査している。

各農場には国全体で統一された戸籍のような園地IDが付与されており、オーナーなどの情報はもちろん、土壌や植栽に関する情報、重要病害虫の感染状況などの管理情報が蓄積・共有されている。検査結果を基にした品質向上や改善に関しての指導や管理も実施される。こうした情報は、収穫作業の受託企業や選果場にも共有され、収穫・出荷スケジュールの作成やトレーサビリティー、翌年への管理改善などに生かされるという。

収穫作業の受委託という具体例で説明しよう。オーナーはモニタリング企業から収穫予想日を受け取り、収穫作業の受託企業に園地IDを伝える。受託企業は共有情報を基に、園地の場所、面積、予想収穫量、天候、別園地の前後作業を想定しつつ、収穫作業人員の配置、収穫器具の手配、運搬計画の立案、選果場受け入れ予約などを行う。当然、収穫果実には「いつどこで誰が収穫したか」という情報も付随し、販売組織に共有される。

日本独自の「大規模化」、実現の糸口は「データ共有」

ただ、末澤氏は「やみくもに海外のまねをしても成功しない」といい、ニュージーランドの方式をそのまま日本の農業に取り入れようとはしない。海外の大規模集約的なアグリビジネスは、日本の国土、風土といった条件に適さない。土地条件を含め、小規模農家が多くを占める日本の事情も考慮しなければならない。また集中化、大規模化には病害虫のパンデミックなどのリスクも内在する。

末澤氏は、日本独自の「大規模化」という方法論があるはずだと訴える。その方法論とは、各農家が横方向にネットワーク化することで自律分散型のビジネス構造を構築しつつ、エコシステム全体として協調型の大規模産地機能を実現しようというものだ。

具体的には、(1)共同での人材の育成や採用、(2)産地の枠を超えた協調出荷や協調マーケティング、(3)ビッグデータを活用したリスクマネジメントの共有、(4)「地域」の存続を前提にした小規模農家支援──という4つの方向性だ。

これらを実現するための基盤になるのが、ICTによる情報の共有だ。末澤氏自身がキウイフルーツの生産者ということもあり、2019年に入り、自らの農園で蓄積してきたデータとAI技術を活用した情報共有基盤「アグリコンシェルジュ」の構築を始めた。

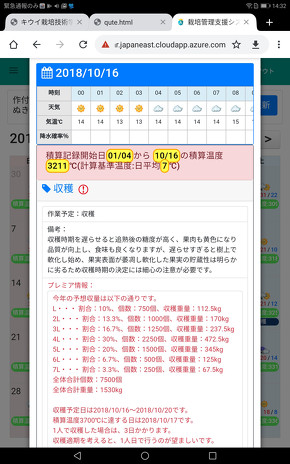

キウイフルーツの育成状況などのデータを学習した上で、天候情報も考慮して、サイズ別の収穫量を予測する──という機械学習モデルを、クラウドサービス「Microsoft Azure」上に構築した。

アグリコンシェルジュでは、過去の事例と今後の天候予想(積算温度の推移など)を基に、収穫の最適なタイミングを農家ごとに、アプリ上のカレンダーに示してくれる。さらにサイズごとの割合、個数、収穫重量といった詳細予測情報が表示され、収穫スケジュールの作成や、収穫作業を手伝うパートタイマーの手配を行う。

これまでは、経験と勘に頼っていた部分を形式知化することで、新米農家がキウイフルーツ栽培に参入しやすくなり、ベテランの農家であっても作業の段取りの精密化や効率化が期待できると見込む。

幸い、日本ではキウイフルーツ栽培の歴史は浅くステイクホルダーも比較的少ないため、産地間の競争はそこまで激しくない。末澤氏は「キウイフルーツの場合は、新しいことを始めやすい。まずはキウイフルーツで、データとAIを活用した協調型の産地連携モデルを作り、そのモデルのトライ&エラーをもとに他の果物へと広げていければ」という考えだ。

ここで重要なのは現場情報が常に更新されていること。農家が農地ごとに、数量、サイズ、生育状況などを入力してもらわなければ予測精度は向上しない。そこでデータを入力しやすくするため、スマートフォンを利用した音声入力システムを開発中だ。「農作業の現場は両手がふさがっていることが多く、文字入力などできない。音声入力が最も現実的なインタフェース」(末澤氏)という。

「収穫してみないと分からない」「出たとこ勝負」から脱却へ

農業にICTを取り入れる上で、末澤氏が重要視するのは、ROI(投資利益率)の部分だ。「情報の報連相が必要となるのは一定の雇用が発生する年間販売金額が2500万円以上の農家。このレベル以上の農家でないと、コストをかけてICT化する意味がない」と説明する。

末澤氏の概算によると、そのような農家は全国で5万8000戸程度(2015年農業センサスによる推定)という。だが、真に地域農業のICT化を進めるためには、そのレベルに達していない、残り百数十万戸の農家でも導入できるハードルが低い仕組みが必要だと力説する。

アグリコンシェルジュには、カレンダーの余白に作業の予実管理をメモ書きする程度の農家に対しても、忘備録として使ってくれる簡便さが必要と考えている。そのためにも国が現在進めている農業データ連携基盤(WAGRI)を活用した簡単なデータ共有の仕組み、そして運用コストの低減が不可欠という。

このシステムは、出荷計画への活用も視野に入れている。各農家から集まる収穫予測の情報を「出荷調整作業の最適化に生かすことが可能」(末澤氏)としている。

現状では、サイズや価格、糖度といった品質に関する要望を、市場から事前にもらっていても、「収穫してみないと分からない、出たとこ勝負」(末澤氏)という面が多分にある。だが、サイズや糖度などの予測情報を、流通サイドと事前に共有できれば、市場の要望に沿った出荷計画の構築が可能なばかりか、プロモーションやブランディングなど付加価値の向上を図ることができるという。

内閣府は、Society 5.0(IoT、AI、ビッグデータを活用したデータ主導社会)を実現させる上で、農業のIoT化、AI化を推進している。経験則や勘といった暗黙知を、IoT機器やAIを使って数値化し、解析を行った後、農作業の現場にフィードバックする「データドリブンな農業」を目指している。

ただ、そのようなデータドリブン農業の導入事例の中には、ROIの点で疑問符が付くものもある。末澤氏が構築を進める「アグリコンシェルジュ」は、農家の実情にまで目配りをした、地に足のついた農業ICTとして現実解になりそうだ。

末澤氏は「国土の制約などはあるが、情報・データの共有によって小規模農家を結び付け、小さなビジネスを束ねて大きくしていきたい」と意気込んでいる。

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本マイクロソフト株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia NEWS編集部/掲載内容有効期限:2019年12月6日

キウイ農家の“収穫予測AI”、実は「1週間程度」で構築 スピード開発の秘訣は

キウイ農家の“収穫予測AI”、実は「1週間程度」で構築 スピード開発の秘訣は