経理だけの問題じゃないインボイス制度の影響 混乱は事業部門にも? いまチェックしたい注意点(3/3 ページ)

2023年10月から始まるインボイス制度に向けて、各社の準備が始まりつつある。しかし、インボイス制度対応は経営にインパクトのある全社課題であり、現場の一人ひとりまで影響があることは、意外と知られていない。

インボイス制度対応は事業部のコスト

取引先に一律の方針を強要はできない。そして取引先ごとに交渉結果がどう決着するかは異なる。さらに交渉結果によって、今後発生する費用が大きく変わる。交渉の結果、価格が変更になった場合はもちろん、免税事業者との取り引きを続けるなら、消費税分は発注側が完全に負担することになる。いずれにしても、インボイス制度はコスト増につながる。

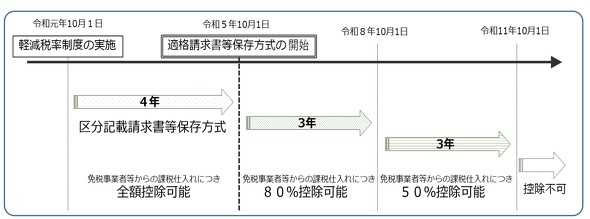

仮に全取引先が免税事業者で、そのすべてが課税事業者になることを拒否したら、外注費用に掛かっていた消費税の全額を負担することになる。当初は経過措置があるため、コスト増は費用額の2%だが、段階的に控除額は減り、29年10月からは控除はゼロ。つまり10%費用が実質的に増加することになる。

「インボイス制度は、費用が増えるという話。これを事業部に理解してもらうコミュニケーションコストがすごく大きい。そもそも消費税とは……から話さなくてはならない。少なくとも、事業インパクトがあるということを理解してもらうのが重要だ」(松岡氏)

マネーフォワードは事業部ごとに採算を計算する管理会計を採用しているが、このインボイス制度のコストインパクトは、全社で負担するのではなく、各事業部の負担とする想定だ。そのため、事業部は下請法や独占禁止法に配慮しながら、少しでも自社のコスト増とならないように、取引先と個別に交渉することになる。

マネーフォワードの経理本部では、事業部の交渉結果を元に、消費税額が控除できずにコストが増大する額を試算して、10月以降の予算に組み込んでいくという。

消費増税のときは、現場への説明はあったものの、軽減税率の処理なども含め、対応の主役は経理だった。しかしインボイス制度は経理だけでは完結しない。現場を担う事業部が個別に交渉する必要があるし、その結果が業績にダイレクトに影響する。

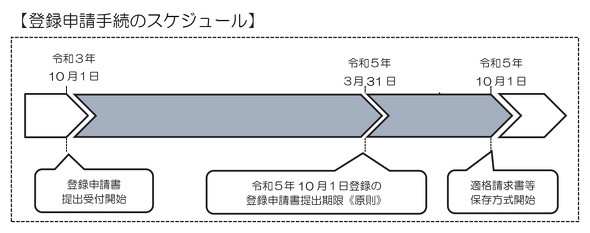

一つの山場は、確実に適格事業者番号を取得するための期限とされる、23年3月31日だろう。この時点で、どれくらいの取引先が適格事業者になっているかが、業務負担とコスト負担を見積もる目安となりそうだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

日本漫画家協会、インボイス制度に反対声明 “本名バレ”のリスクなど指摘

日本漫画家協会、インボイス制度に反対声明 “本名バレ”のリスクなど指摘

日本漫画家協会は、2023年10月から始まる消費税の仕入税額控除の方式「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)に反対する声明を発表した。「多くの漫画家に不利益を喚起しかねない懸念事項が払拭されていない」とし、見直しを求めている。 「アニメ制作環境を悪化させる」インボイス制度にアニメーター団体も反対

「アニメ制作環境を悪化させる」インボイス制度にアニメーター団体も反対

日本アニメーター・演出協会もインボイス制度に反対。「アニメ制作の現場環境を悪化させる」 インボイス公表サイトのダウンロードページが一時閉鎖 不特定多数への“本名バレ”に国税庁が対応か

インボイス公表サイトのダウンロードページが一時閉鎖 不特定多数への“本名バレ”に国税庁が対応か

国税庁は、インボイス制度に登録した個人事業主の公表サイトにおいて、事業者本人の名前をダウンロードできるページを一時閉鎖した。理由は一時的に提供を見合わせているためとしている。 “インボイス制度”に見込むビジネスチャンス ARR40%増のマネフォに戦略を聞く

“インボイス制度”に見込むビジネスチャンス ARR40%増のマネフォに戦略を聞く

2023年10月に始まる消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)。さまざまなバックオフィスSaaSベンダーがビジネスチャンスを見込む中、成長を続けるマネーフォワードはどんな戦略を展開していくのか。CSOに聞く。