ビジネスを止めず、加速させる――沢渡あまね氏に聞く、これから求められる「ビジネスレジリエンス」のカギとは?:一丁目一番地は「テレワーク」

コロナ禍をきっかけに注目が集まる「ビジネスレジリエンス」。その一丁目一番地ともいえるのが、テレワークだ。日本企業へ一気に浸透したかに見えるテレワークだが、沢渡あまね氏は「緊急避難手段として、一過性の取り組みにとどまっている企業も多い」と指摘する。テレワークを起点にビジネスレジリエンスを高め、ビジネスを加速させるにはどうすればよいのだろうか?

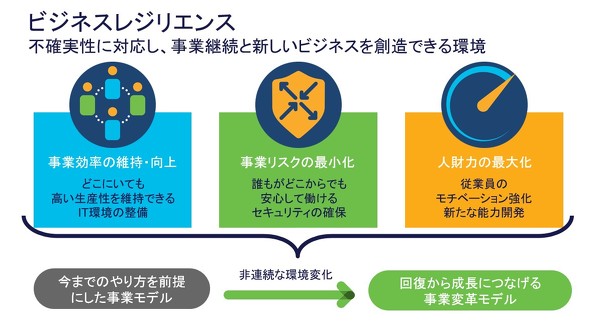

「ビジネスレジリエンス」という言葉が、今般のコロナ禍で再注目されるようになった。レジリエンスという言葉は一般的に「変化の激しい環境に適応、回復できる能力」を指すが、ことビジネスにおいては「不確実性に対応して、事業継続だけではなく新しいビジネスを創造できる環境」だといえる。

こうした環境を確立し、新たな付加価値を創出してビジネスを加速させていくには、どこにいても高い生産性を維持できるIT環境の整備、高度なセキュリティ、そして複雑な業務環境の中で社員のモチベーションを高め、新しい能力を開発する環境を構築することが重要だ。

当初の予想通り、新型コロナを巡っては、緊急事態宣言が解除となった後も夏場には第2波、そして冬を迎えるに当たり第3波が到来している。加えて新型コロナだけでなく、世界中至るところで発生している天災、もしくは新たなウイルスが出現する可能性も鑑みながら、非連続な環境変化にも柔軟に対応しながらビジネスを成長させるモデルをあらゆる企業で作っていく必要があるといえるだろう。

今回は、このビジネスレジリエンスを構築するためのカギや、その一環としてテレワークを導入し、ビジネスの付加価値を高めるためのコツについて、業務改善・オフィスコミュニケーション改善士として活躍する沢渡あまね氏に話を聞いた。

沢渡 あまね(さわたり あまね):作家、業務プロセス/オフィスコミュニケーション改善士。あまねキャリア工房代表(フリーランス)、なないろのはな取締役兼浜松ワークスタイルLABO所長、NOKIOO顧問、ワークフロー総研(株式会社エイトレッド)フェロー。300以上の企業/自治体/官公庁などで、働き方改革、マネジメント改革、業務プロセス改善の支援・講演・執筆・メディア出演を行う。著書『職場の科学』『ここはウォーターフォール市、アジャイル町』『IT人材が輝く職場ダメになる職場』『職場の問題地図』『マネージャーの問題地図』ほか。趣味はダムめぐり。

沢渡 あまね(さわたり あまね):作家、業務プロセス/オフィスコミュニケーション改善士。あまねキャリア工房代表(フリーランス)、なないろのはな取締役兼浜松ワークスタイルLABO所長、NOKIOO顧問、ワークフロー総研(株式会社エイトレッド)フェロー。300以上の企業/自治体/官公庁などで、働き方改革、マネジメント改革、業務プロセス改善の支援・講演・執筆・メディア出演を行う。著書『職場の科学』『ここはウォーターフォール市、アジャイル町』『IT人材が輝く職場ダメになる職場』『職場の問題地図』『マネージャーの問題地図』ほか。趣味はダムめぐり。ビジネスレジリエンスの第一歩、テレワークの4段階とは?

コロナ禍をきっかけに、一気に普及したかのように見えるテレワーク。以前からBCPの一環として、制度を構築していた企業もあるだろう。しかしながら、「守り」だけでなく、それをきっかけとしてどうビジネスを飛躍させるのかという「攻め」までを意識したテレワークを実現できている日本企業は多くないようだ。沢渡氏は現在の状況について、「コロナでテレワークが広がったと思いきや、『緊急避難』的に運用した企業が多いように見受けられます」と指摘する。

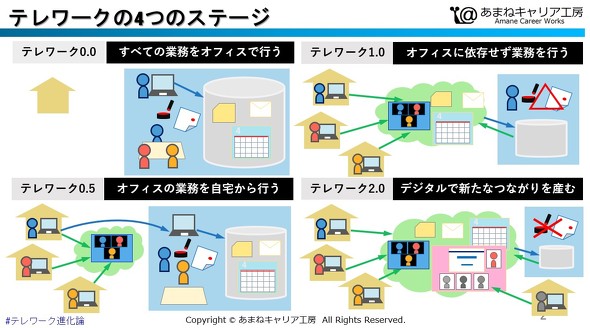

沢渡氏は、テレワークを「0.0」から「2.0」までの4段階に分け、日本企業の多くが「0.5」の状態にとどまっていると話す。「コロナ禍で日本企業の多くがテレワークへ移行しましたが、基本的にオフィスに集まって仕事をしている前提で、あくまで緊急避難先として自宅や帰省先から仕事をしているにすぎず、私はこの状態を、4段階のうちの2段階目、“テレワーク0.5”と定義しています」(沢渡氏)

テレワーク0.5では、さまざまな課題が明確になった。押印のために出社しなければならない社員がいたり、今までITネットワークに投資をしてこなかった企業は、いざ一斉にテレワークに移行しても回線がつながらずに仕事にならなかったりというケースも生じている。コミュニケーションも、頻繁に挙げられる課題の一つだ。

「生産性が上がらない」「業務が円滑に回らない」――。こうした課題を前にして、緊急事態宣言が明けてからは「原則出社」に戻し、テレワーク0.0の状態に戻る企業も出てきている。ようやく前に進んだかに見えたテレワークが、多くの企業で後退してしまっているのだ。

「テレワーク0.5の次にあるテレワーク1.0の状態は、基本的にオフィスに依存せずとも業務を行える状態を指します。オフィスに縛られなくなれば、場所にとらわれることなく、自宅であっても旅先であっても、もちろんオフィスにいる人とも素早くつながって、素早く議論して、素早く行動して、素早く価値を出せるはずですが、そこまでたどりつける企業は少ないのが現実です。新型コロナの第2波・3波、あるいは他のパンデミックや自然災害の発生時に、また0.5と0.0を行き来して、実質、自宅待機状態と出社状態を繰り返す企業が登場することが予測されます」(沢渡氏)

すなわち、テレワークを巡る日本企業の現状を大まかに分類すれば、「避難先」を作っただけで満足している企業、そして出社を基本にして“0.0”に戻ってしまう企業、さらには課題を解決して1.0以降へ進む企業があり、現在は大きな分水嶺にあると沢渡氏は指摘する。

では、逆戻りする企業と、しっかり1.0以降へと進める企業にはどのような差があるのだろうか。沢渡氏によると、ポイントは3つだ。

テレワークを前に進める3つのポイントとは?

「まずは、ITインフラへの十分な投資、そして2つ目は業務設計をいかに行うかです。テレワークを抜きにしてもこれからの時代を生き抜くためにITインフラ整備は必須ですが、その上で業務設計もきちんとできれば、ペーパーレスにできるものや、対面にこだわらなくてもできるものが見つかるはずです。

最後の3つ目は、組織カルチャーです。新しいものを受け入れるか、過去を重視するか、はたまた未来を重視するかという志向性の違いによって、企業が先に進めるかどうかが変わってきます

中でも、『自分ゴト』として捉えられるかが重要ですね。全国のさまざまな企業を見ていると、このコロナ禍でも、比較的落ち着いてテレワークで業務を遂行できている企業とそうでない企業との大きな分かれ目は、実は東日本大震災にあったと捉えています。

東日本大震災の影響で出社不能となり実際に大きな打撃を受けた企業、もしくは対岸の火事とせずに自分ゴトと捉えて、出社に依存しない働き方を作らなければならないと思った企業は、比較的スムーズにテレワーク1.0に移行できていますね」

東日本大震災が起きたのは2011年で、働き方改革が本格的に言われ始めたのは16年。つまり、働き方改革という言葉が流行るより前に本質を見極めて対策を取っていた企業は、誰も想定していなかったコロナパニックを乗り切れたことにもなる。「結局、このコロナ禍においても他人ゴトにするのか、という話です」(沢渡氏)

オフィスで働くことは“勝ち筋”ではなくなった――新たな勝ち筋は?

テレワークを高度化することで、不測の事態にも耐えうるような強固なビジネスレジリエンスをつくり上げられることは理解できた。その一方、顔が見えない環境で働くことによる組織に対するエンゲージメントの低下や、コミュニケーションの劣化といった課題はどうすればよいのだろうか。

この問題について沢渡氏は「テレワークで生産性やエンゲージメントが下がると言っている人たちは、空気で仕事をしてきた人たちではないでしょうか。かつてはオフィスにいれば『仕事をしている感』が出せたわけです」と一刀両断する。

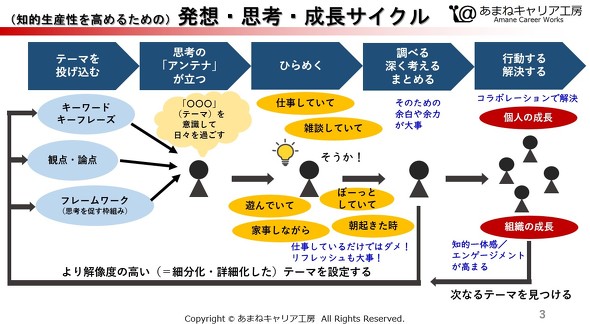

全員がオフィスで画一的に働く――こうした働き方は、モノを作れば作るほど売れた時代の、日本企業の“勝ち筋”だった。しかし、コロナ禍だけでなく不確実な時代に求められる勝ち筋は、気分転換から生まれる柔軟な発想力や、社内で答えが見つからないのであれば外部のブレーンとつながり知見を獲得するなど、知的生産性を高めることだといえる。

そして、その勝ち筋を手にするためには、オフィスの役割を大きく変える必要がでてくるだろう。沢渡氏は「オフィスは場のうちの一つにすぎません。『場』という言葉には、作業の場や思考する場、アイデアを出す場や問題を解決する場などいろいろな意味があると思います。すなわち、オフィスという選択肢も使う、テレワークという選択肢も使うという考え方にシフトしていくでしょう」と話す。

つまり、「オフィスか在宅か」ではなく、「オフィスも在宅も、そしてサードプレースも」活用する、ハイブリッドな働き方が、今後のカギになってくるということだ。そうすることによって、生産性を高められるだけでなく、不測の事態に直面してもビジネスを止めず、継続することも可能になってくる。図らずも、ビジネスレジリエンスを高められるわけだ。

小さな変化から「デジタルワークシフト」を

しかし、そうはいっても、なかなか新しいことを始めるには労力がいる。そんなときには、テレワークではなく、もっとハードルを下げて「デジタルワーク」というところから入るのも手だ。沢渡氏も、最近では各方面に、「テレワークよりもデジタルワークをしてください」と伝えているという。

「テレワークもそうですが、何となくやって、何となくうまくいかないという『雰囲気』で改革を止めてしまうということが多く、とてももったいないと感じています。小さなことでも、良いと感じたことはどんどん声を上げてほしいですね。

このコロナ禍で、ハンコ作業が邪魔だという声が上がり、それをメディアが取り上げて、大きな世論となり、政府が動くまでになっていますよね。同様に、まずは小さな変化を起こして、それを言語化し、変化のファンを生み、小さな社内世論を作るというところから、やってみるといいのではないでしょうか」(沢渡氏)

実際に、小さな変化から新たなビジネスを創出した例として、ある建築系企業のエピソードが挙がった。

この企業では、施工後に現場の写真を撮影して、作業報告をわざわざ帰社して行うという業務を抱えていた。これを、タブレット端末で写真を撮影し、クラウドシステムへアップして報告するという方式に変更した。小さな変化ではあったが、帰社する必要がなくなったことで、テレワークが縁遠いとされる建築業界の現場作業員でも直行直帰が可能になり、生産性とともに満足度も向上したという。その後、報告業務に関するITサービスも自社開発し、建設現場向けの働き方改革ツールとして外販もしている。デジタルワークシフトをきっかけに、テレワークやビジネスのアップグレードにつながった好例だ。

「攻めと守り」を両立し、ビジネスレジリエンスを高めよう

コロナ禍をきっかけに多くの企業がテレワークを導入したが、沢渡氏の話にあったように、多くが「緊急避難先」として活用するにとどまっていたのが現状だといえる。しかし、ウィズコロナを乗り越え、アフターコロナの時代でも高い競争力を保つためには、これをチャンスと捉えて「守り」、つまり事業継続の基本となるテレワークを中心にITへ投資することこそが重要だ。

また、守りという点ではセキュリティへの投資も避けて通れない。テレワークを中心に、企業のIT活用が増えることでサイバー攻撃などが増えることも想定されるが、沢渡氏は「確かに、そうしたリスクを忌避するような意見も多く耳にします。しかし、ここで考えるべきはそうした(サイバー攻撃による)リスクと、アナログなビジネスを続けて競争力を低下させるリスクのどちらを取るのか、という点ではないでしょうか」と話す。

確かに、サイバー攻撃のリスクは高まっている。その一方で、多くの企業でDXの機運が高まる中、デジタル化の波に乗り遅れることの方が高リスクだということは、言うまでもないだろう。セキュリティへの意識も高めながら、「守り」を起点とした「攻め」のDX体制を整えることで、これからの時代に備えていきたい。

関連記事

激しさを増す環境変化に適応し、ビジネスを加速させるには? 大規模調査で判明した、テレワークとIT投資の「急所」

激しさを増す環境変化に適応し、ビジネスを加速させるには? 大規模調査で判明した、テレワークとIT投資の「急所」

コロナをきっかけにIT活用の機運が一気に高まった日本企業。一方、課題が山積することでどのような道筋を描けばよいのか悩む企業も多い。大規模調査で見えた、不確実性が高まり、環境変化が激しい時代に求められるテレワーク運用やIT投資のヒントを紹介する。 コロナ禍という「ピンチ」を「チャンス」に変える、IT環境のベストプラクティスとは?

コロナ禍という「ピンチ」を「チャンス」に変える、IT環境のベストプラクティスとは?

2020年は、コロナ禍に対して「守り」を固める企業が目立った。ただ、感染拡大の収束が見えない今後はITを活用した「攻め」の姿勢も求められる。では、そのためには何から手を付けていけばいいのだろうか? ビジネスを止めない――損保ジャパンは、7万人超のコミュニケーションを「リモート」でどう活性化したのか

ビジネスを止めない――損保ジャパンは、7万人超のコミュニケーションを「リモート」でどう活性化したのか

テレワークの普及で新たに生まれた課題の一つが「コミュニケーション」だ。事業を継続実行しつつ、コミュニケーションを活性化し、これまで以上にビジネスを飛躍させるカギはどこにあるのか。Cisco Webex Meetingsを導入し、コロナ禍でリモートでのコミュニケーションを広げた損保ジャパンの事例を紹介する。 三井物産の「挑戦と創造」を支える新本社 働き方のコンセプトとその背景にあったものとは

三井物産の「挑戦と創造」を支える新本社 働き方のコンセプトとその背景にあったものとは

本社移転とともにITインフラをアップデートした三井物産。次なる「挑戦と創造」実現のため、働き方のトランスフォーメーションに着目し選んだのが、シスコシステムズのソリューションだった。選定のポイントや導入効果などについて解説する。 「守り」が「攻め」にもなる――日本郵便に学ぶ、セキュリティ起点でビジネスをアップデートするカギ

「守り」が「攻め」にもなる――日本郵便に学ぶ、セキュリティ起点でビジネスをアップデートするカギ

全国に2万以上の郵便局を展開する日本郵便。コロナ禍で各郵便局間の対面コミュニケーションが難しくなり、Web会議の導入を迫られた。ユニバーサルサービスを提供するがゆえにセキュリティ面で万全を期す必要がある中、同社が選んだのは「Cisco Umbrella」だった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:シスコシステムズ合同会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2020年12月10日