なぜ、基幹システムのリプレースは大失敗するのか 日本企業に足りない「ある役割」:新連載 ファイナンス組織「3つのジレンマ」とデジタル活用(2/2 ページ)

日本企業が基幹システムのリプレースに失敗する訳

1990年代の半ばごろまで、企業の基幹システムはメインフレームをベースとしたスクラッチ開発型のシステムが主流であった。

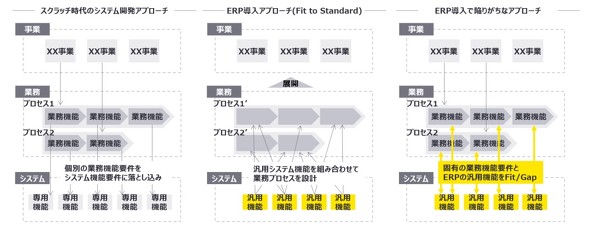

図2に示す通り、スクラッチ開発のアプローチは、まず事業ごとに個別最適化された業務プロセスフローがあり、その中の一つ一つの業務機能に対して業務機能要件を整理し、業務機能と対になるシステム機能の要件を定義した上で、設計・開発・テストに進むものであった。

その後、1990年代半ばから日本企業にERPシステムが採用され始めた黎(れい)明期においても、スクラッチ開発型のアプローチが踏襲された。すなわち、現行の業務機能要件とERPの標準システム機能を比較(Fit&Gap分析)することから、ERPの導入プロジェクトがスタートした。

企業固有の業務機能とERPの汎用的なシステム機能には、当然ながらギャップも多く、結果として多数のアドオン開発が発生した。ERP導入は高コストかつ、屋上屋を積み重ねた柔軟性・拡張性が低い姿に決着するケースが多かった。

こうした反省を踏まえ、2000年代のERP導入「2巡目」以降では、「Fit to Standard」という名のもとに、ERPが持つ標準プロセスや汎用機能を組み合わせて、あるべき業務プロセスをデザインするアプローチが採用された。

しかしながら多くの日本企業では、ユーザー側のプロジェクトチームとして機能組織別のサイロ化されたチームが組成される。このため、エンドツーエンドでプロセス全体を俯瞰してデザインする視座が欠落してしまう。

結果として、個別業務機能の固有要件を抑えきれずにアドオンが発生してしまったり、反対にERPの汎用機能に強引に業務を合わせ、ユーザー部門に不平不満が残ってしまったりする。あるいは稼働当初は順調に業務が回ったとしても、その後法令や事業環境が変わる中でプロセス・メンテナンスをスムーズに行えず、想定外の追加開発が多発するケースも珍しくない。

デジタルと組織の不整合

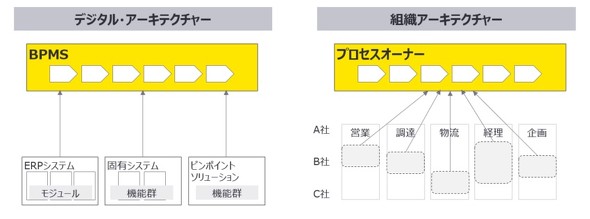

近年、BPMS(Business Process Management System:ビジネスプロセス管理システム)と呼ばれる、業務プロセスの設計・実行ツールが登場した。

これにより、ERPが持つ汎用機能、企業固有システム内の各機能、個別業務機能に特化したピンポイント・ソリューション、RPAなどのIntelligent Automation機能をBPMS上で組み合わせ、エンドツーエンドで業務プロセスをデザインし、ワークフロー上で業務遂行のためのシステム機能を呼び出し、業務プロセスを回すことができる。

またもう一つの特徴として、これまで視野から漏れがちであった、基幹システムの外側で実行される業務、具体的には表計算ソフトなどをベースとしたEUC(End User Computing)業務やメールのやり取りなども、BPMSのワークフローに取り込み実行することができる。デジタルのアーキテクチャ(構造・設計)は、図3で示す通りだ。

こうした近年のデジタルアーキテクチャを前提とした場合、組織の観点でも機能別部門を横断し、エンドツーエンドで業務プロセスをデザイン、メンテナンスする役割が重要となる。この役割はグローバル企業ではプロセスオーナーと呼ばれる。

しかしながら、多くの日本企業ではプロセスオーナーが不在であり、依然として機能別組織が強い権限を持っている場合が多い。すなわち、近年のデジタルアーキテクチャの潮流と多くの日本企業の組織アーキテクチャが不整合を起こしている。

アーキテクチャのレベルで整合していない以上、いくら小手先の工夫をしたところでERPの真の活用は構造的に困難だ。このプロセスオーナーの不在こそが、多くの日本企業で基幹システムのリプレースがうまくいかない真因だといえる。

このことに気が付き、危機感をもっている日本企業も少なくない。特に現行の基幹システム導入に数十億〜数百億円を費やしたものの、抜本的なオペレーション変革に至らなかったと痛感している企業では、次期基幹システムへのリプレースを控え事前準備を進めている。

ある会社ではファイナンス部門、IT部門、シェアードサービス子会社が中心となり、プロセスオーナー統括部門を立ち上げ、最新のデジタル技術とプロセスオーナー制を軸としたオペレーション再構築について、社内の啓蒙活動と合意形成を進めている。

また別の会社では、基幹システム・リプレースプロジェクトの本格検討に先立ち、まずは機能組織を横断したCFT(Cross Function Team)がバーチャル的なプロセスオーナーの役割を担い、各エンドツーエンドプロセスの業務目標とそれを実現できる業務プロセスデザインおよび重要業務要件の定義を1年以上の期間をかけて行っている。

ここまで本稿では、CFOが抱えるジレンマの解消に向けたデジタルの活用の仕方として、プロセスオーナーを基軸としたエンドツーエンドでのオペレーション再構築が重要であると述べてきた。

では、具体的にプロセスオーナーとはどのような存在であり、プロセスオーナーがリードするデジタル活用はどのように進めるべきなのか。次稿で解説する。

著者紹介:山岡正房

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社ファイナンス アソシエートパートナー。

2014年に入社後、クライアント企業のCFO部門向けに制度対応から業務プロセス改革、組織体制の見直し、グループ経営管理の強化、デジタルの活用など、さまざまな変革支援をリード。近年はファイナンスDXおよびトレジャリー領域にフォーカスし、関連プロジェクトの責任者を務めると共に、新たなコンセプトやソリューションの開発に取り組む。

関連記事

「月末が憂鬱だった」 定型業務を“8割削減”、メドレー経理の変革とは

「月末が憂鬱だった」 定型業務を“8割削減”、メドレー経理の変革とは

月末が近づくと憂鬱になる──期限内に終わらせなければというプレッシャーを抱えていたメドレー財務経理部門では、社外のツールや自分たちでシステム開発をするというDXによって8割の業務削減に成功した。その手法を探る。 ミスは許されない──経理の7割が「入金消込に課題」 効率化進まぬ実態は

ミスは許されない──経理の7割が「入金消込に課題」 効率化進まぬ実態は

経理の人手不足が顕著となる中、手間のかかる入金消込業務について、経理部門はどのような課題を抱えているのか、Sansanのインボイス管理サービス「Bill One」が調査を実施した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング