学習ツールを「社員が使ってくれない」と嘆く人事が知らない、全社浸透のコツ:勘違いだらけの「ウェルビーイング経営」(1/2 ページ)

ウェルビーイング経営を実践するために、学習ツールや健康アプリの導入など、従業員のキャリア開発や健康促進に寄り添う取り組みを行っている企業は多い。一方で、

全社一律で学習ツールを導入しているが、従業員が活用してくれない

アプリで従業員の健康データを管理しているが、改善できている社員が少ない

などの課題を抱え、うまく活用が進んでいなかったり、成果に接続できていなかったりするケースも見られる。では、どのように従業員への施策を行い、ウェルビーイング経営を推進していけばよいのだろうか。

今回は、ウェルビーイング経営の推進に必要な「All(企業の成果創出)」と「One(個人の欲求充足)」のうち、Oneをテーマに、高次元の個人欲求を充足させるためのポイントを解説していきたい。

「学習ツール」の前に必要な取り組みとは

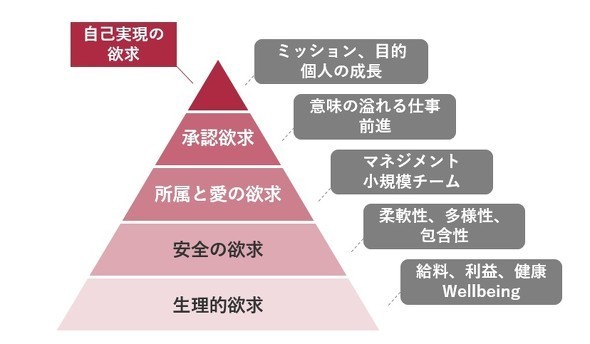

ウェルビーイング経営がうまくいっていない企業によく見られるのが、従業員の生理的欲求や安全の欲求など低次の欲求(根源欲求)を満たすことに終始しているパターンだ。根源欲求を満たすことは重要だが、その先にある貢献欲求や自己実現の欲求まで満たしていかなければ、真のウェルビーイングは実現できない。

One(個人の欲求充足)のポイントになるのが、高次元の個人欲求を充足させることである。マズローの欲求階層説を念頭に、まずは最低限対応すべき「健康増進」に取り組みたい。その上で、従業員の貢献欲求や自己実現の欲求にアプローチしていくことが重要だ。

健康増進の落とし穴

「健康でありたい」と願うのは、私たちの生理的欲求である。従業員の健康増進を図ることは、ウェルビーイング経営の第一歩だといえる。ただ、健康増進を図る際は、部分的な対応にならないよう注意する必要がある。

近年、AIやIoT、ビッグデータなどのデジタルテクノロジーが目覚ましい発展を遂げており、これらの技術と医療・ヘルスケアを融合し、新たな価値を生み出す「HealthTech」(ヘルステック)と呼ばれる分野が盛り上がりを見せている。ヘルステックの象徴的なプロダクトの一つが、Apple Watchなどのウェアラブル端末だ。生体データを簡単に収集・管理できる。

こうしたヘルステックの進化によって従業員の健康状態を把握しやすくなったが、肉体的な健康と精神的な健康の両方をケアできている企業は意外と少ない。実際に、従業員にスマートウォッチを配布して生体データを収集している企業もあるが、スマートウォッチで収集できるのは肉体的なデータだけで、ストレスや不安など、精神的なデータまでは収集できない。そのため、ストレス過多でメンタル不調に陥る従業員は増えるなど、部分的な対応では本末転倒になる事例も見られる。

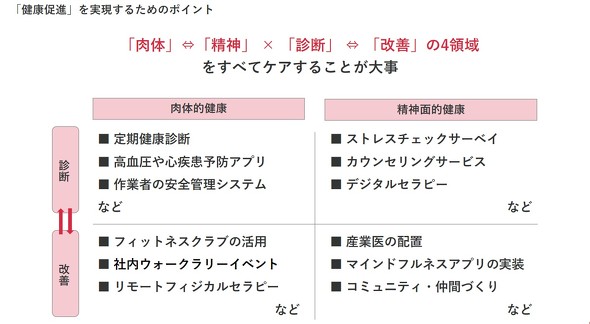

健康増進の考え方:「肉体と精神」「診断と改善」の4領域をカバーする

機械が故障したとき、部品を交換すればすぐに動くようになるだろう。しかし、人間が風邪をひいたとき、特定の器官を交換しても治らない。薬を飲んだり、栄養をとったり、十分な睡眠で身体を休めたりと、さまざまな方法で回復を図る。

従業員の健康増進も同様に、複合的なアプローチが必要になる。ポイントは「肉体的健康」と「精神的健康」、「診断」と「改善」の4領域を全てカバーすることだ。

例えば、定期健康診断は「肉体的健康」の「診断」をするための施策であり、フィットネスクラブの活用は「肉体的健康」の「改善」を目的としている。ストレスチェックサーベイは「精神的健康」を「診断」し、コミュニティーづくりは「精神的健康」の「改善」を図るものだ。

まずは診断によって肉体・精神の両面から従業員のコンディションを把握することが先決だ。その上で、肉体・精神の両面で改善のための施策を講じていきたい。

健康増進の取り組みによって、心身ともに良好なコンディションを保てるようになると、より会社や他者への貢献欲求や承認欲求が生まれ、自己実現というさらに高次元の欲求が強くなっていく。

しかし、より高度な自己実現の充足に向かう上で、陥りがちな落とし穴も存在するため注意が必要だ。

関連記事

伊藤忠「フレックス制をやめて朝型勤務に」 それから10年で起きた変化

伊藤忠「フレックス制をやめて朝型勤務に」 それから10年で起きた変化

2013年にフレックス制度を廃止し、朝型勤務制度や朝食の無料提供の取り組みを始めた伊藤忠商事。それから約10年が経過したが、どのような変化が起きているのか。 伊藤忠が「人事改革の失敗」から得た教訓 “働きやすい会社”を目指すのはやめて、どうしたのか

伊藤忠が「人事改革の失敗」から得た教訓 “働きやすい会社”を目指すのはやめて、どうしたのか

労働生産性を着実に向上させてきた伊藤忠商事。「働きやすい会社」を目指した人事制度改革の“失敗”を経て、現在はどのような戦略目標を掲げているのか。変革の裏側と、人的資本経営の真髄に迫る。 育休社員の「同僚に最大10万円」──三井住友海上、話題の制度がもたらした“想定外の効果”

育休社員の「同僚に最大10万円」──三井住友海上、話題の制度がもたらした“想定外の効果”

育児休暇を取得した社員の同僚に対し、最大で10万円を支給する──三井住友海上が打ち出したユニークな人事施策が、大きな話題を呼んだのは2023年10月のこと。育休社員ではなく、フォローする同僚にフォーカスするこの施策を、実際に運用してみてどのようなことが分かったのだろうか? 組織が最も恐れるべきリスクは「誤ったリーダーシップ」──どういうことか?

組織が最も恐れるべきリスクは「誤ったリーダーシップ」──どういうことか?

2024年に米国企業が直面する最大の人的リスクは、「非効率なリーダーシップ」であると、人事のプロフェッショナルと危機管理の担当者は考えている――そんなレポートが発表された。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング