「エンゲージメントを高めたい」企業が陥る落し穴 “社員の不満解消”だけでは不十分(1/2 ページ)

本連載の第1回からお伝えしているように、ウェルビーイング経営を推進するためには、ただ「個人に対して優しい施策」を用意するだけでは不十分だ。いかにして「All」(企業の成果創出)と「One」(個人の欲求充足)を同時に実現できるかがポイントになる。

エンゲージメントを高め続け、成果創出につなげるためには、企業はどのように取り組むべきなのか。企業が陥りがちな「落とし穴」を把握した上で、ウェルビーイング経営の先進企業である楽天グループの取り組み事例を紹介する。

エンゲージメント施策の「意外な落とし穴」

All(企業の成果創出)を実現するためには、従業員が会社のビジョンや目指す方向性に共感し、「皆のために頑張ろう」「会社に貢献したい」と思える状態をつくらなければいけない。そのためには、「いかにしてエンゲージメントを高め続けられるか」がポイントになってくる。

エンゲージメントは一般に、従業員の会社に対する「愛着心」「愛社精神」「思い入れ」といった意味で用いられる言葉だが、今回はより絞って「企業と従業員の相互理解・相思相愛度合い」と定義したい。

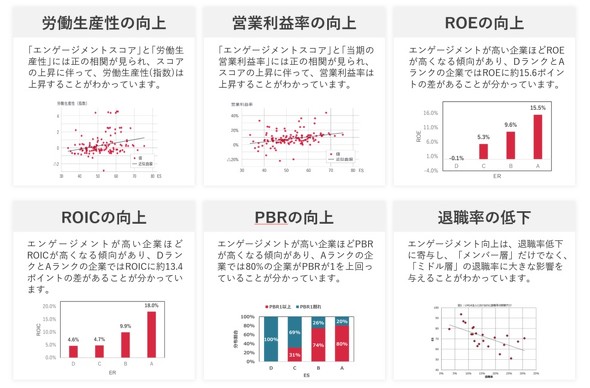

エンゲージメントが高い組織では、会社に対して愛着や貢献意欲を持ち「この会社をもっと良くしたい」「こんなことを実現したい」と働きがいを感じながら仕事をしている従業員が多い。また当社の調査では、エンゲージメントが高くなることで、労働生産性や営業利益率の向上、離職率の低下に寄与すると明らかとなっている。

エンゲージメントの向上に力を入れる企業は多い一方で、効果が見えずに苦労しているケースも見受けられる。「なかなかエンゲージメントが上がらない」という企業は、以下の落とし穴にはまっていないだろうか。

誤解(1)「不満を解消できればエンゲージメントは高まる」

昨今、エンゲージメントの向上を図って「エンゲージメントサーベイ」を導入する企業が増えている。エンゲージメントサーベイを実施すれば、多くの企業で従業員の不満が抽出されるだろう。

サーベイの結果が出ると、多くの企業は「うちの従業員はこんなに不満を抱えていたのか。一つ一つ、不満に対応していかないと……」と考える。しかし、従業員の不満を解消するだけではエンゲージメントは上がらない。このことは「ハーズバーグの二要因理論」からも明らかだ。

臨床心理学者のハーズバーグは、職場において「なければ不満を感じるが、得られても満足につながるわけではない」要因を「衛生要因」、そして「なくても不満は感じないが、得られれば大きな満足をにつながる」要因を「動機付け要因」と定義した。

衛生要因:個人の職務環境に関する要因

経営方針、上司・同僚・部下との関係性、作業条件、賃金、雇用の安定性など

動機付け要因:個人の職務内容に関する要因

達成感、承認、仕事そのもの、責任、昇進、成長など

多くの企業は、給与や働き方を見直すことで従業員の不満解消に努めるが、衛生要因を解消するだけではエンゲージメントは高まらない。エンゲージメントを高めるには、衛生要因に対応しつつ、いかに動機付け要因に働きかけられるかが重要だ。

誤解(2)「他社の事例をまねすればよい」

今の時代、ネットでも書籍でも、エンゲージメント向上の成功事例を見つけるのは簡単だ。このような成功事例をまねて自社のエンゲージメント向上を図る企業もあるが、残念ながら、同じように成功するケースはまれである。それどころか、他社の成功事例が自社では失敗事例になることもある。

自社の組織状態に合った施策を講じなければ、エンゲージメントの向上は望めない。そのことがよく分かる事例を2つ紹介する。

マッサージチケット

A社は、日頃の労をねぎらうため、従業員にマッサージの無料チケットをプレゼントした。エンゲージメントの高い部署の従業員は「ありがとうございます! うれしいです!」と素直に喜び、マッサージを受けにいった。

一方、エンゲージメントが低い部署の従業員からは「これって、もっと働けってこと?」「こんなチケットより残業を減らしてくれよ」といったネガティブな声が返ってきた。

ピザパーティー

B社は、コミュニケーションを促進して風通しの良い組織風土をつくろうと、社内でピザパーティーを開催した。

しかし、パーティーで交わされた会話は、会社や上司に関する不満ばかりだった。ピザパーティーは「愚痴大会」の様相を呈し、従業員の不満は増幅し、かえって組織風土が悪化してしまった。

2つの失敗事例から分かるように、そのときの組織状態によって最適な施策は変わってくる。エンゲージメント向上を図る際は、組織状態を正しく把握し、状態に応じた施策を講じることが大切だ。

関連記事

伊藤忠「フレックス制をやめて朝型勤務に」 それから10年で起きた変化

伊藤忠「フレックス制をやめて朝型勤務に」 それから10年で起きた変化

2013年にフレックス制度を廃止し、朝型勤務制度や朝食の無料提供の取り組みを始めた伊藤忠商事。それから約10年が経過したが、どのような変化が起きているのか。 伊藤忠が「人事改革の失敗」から得た教訓 “働きやすい会社”を目指すのはやめて、どうしたのか

伊藤忠が「人事改革の失敗」から得た教訓 “働きやすい会社”を目指すのはやめて、どうしたのか

労働生産性を着実に向上させてきた伊藤忠商事。「働きやすい会社」を目指した人事制度改革の“失敗”を経て、現在はどのような戦略目標を掲げているのか。変革の裏側と、人的資本経営の真髄に迫る。 育休社員の「同僚に最大10万円」──三井住友海上、話題の制度がもたらした“想定外の効果”

育休社員の「同僚に最大10万円」──三井住友海上、話題の制度がもたらした“想定外の効果”

育児休暇を取得した社員の同僚に対し、最大で10万円を支給する──三井住友海上が打ち出したユニークな人事施策が、大きな話題を呼んだのは2023年10月のこと。育休社員ではなく、フォローする同僚にフォーカスするこの施策を、実際に運用してみてどのようなことが分かったのだろうか? 組織が最も恐れるべきリスクは「誤ったリーダーシップ」──どういうことか?

組織が最も恐れるべきリスクは「誤ったリーダーシップ」──どういうことか?

2024年に米国企業が直面する最大の人的リスクは、「非効率なリーダーシップ」であると、人事のプロフェッショナルと危機管理の担当者は考えている――そんなレポートが発表された。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング