GRヤリスで「モータースポーツからクルマを開発する」ためにトヨタが取った手法:池田直渡「週刊モータージャーナル」(3/4 ページ)

トヨタは「モータースポーツからクルマを開発する」というコンセプトを実現するために、製造方法を変えた。ラインを流しながら組み立てることを放棄したのである。従来のワンオフ・ハンドメイドの側から見れば高効率化であり、大量生産の側から見れば、従来の制約を超えた生産精度の劇的な向上である。これによって、トヨタは量産品のひとつ上にプレタポルテ的セミオーダーの商品群を設定できることになる。

製造方法の革新

トヨタは「モータースポーツからクルマを開発する」というコンセプトを実現するために、製造方法を変えた。ラインを流しながら組み立てることを放棄したのである。モータースポーツの世界では、勝てないクルマに意味はない。大事なのは、組み付け精度である。当然選別組み立てが行われる。

そのために、通常のプロダクトとしては当たり前に許容される「公差」を厳格化する。例えばBMWとポルシェのホワイトボディをベースに独自のコンプリートカーを作るアルピナやRUFでは、ショックアブソーバーは1本ずつ計測機に掛けられて、設計値にぴったりなものだけを選別して組む。完成車1台のために何倍ものパーツが検査ではねられる。だから高い。

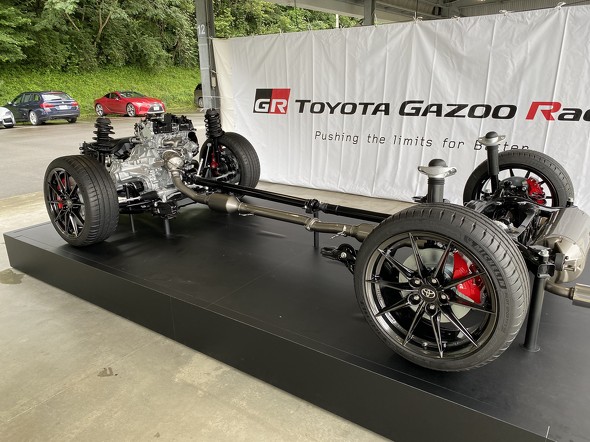

トヨタでは、4本のショックアブソーバーを分別して、相性の良いセットにして車両を組む。部品はほぼ全部使うから、ワンオフ物ほどコストが跳ね上がらない。しかも組み付けはミリ単位の精度で管理される。そのためには流れ続けるラインで組み付けることはできないから、静止状態で作業ができるセル型生産システムを採用した。

工程をいくつかの階層に分け、工程の基礎単位となるセル間をAGV(無人搬送車)でつなぎ、多品種少量や高精度組み付けを実現するGRファクトリーを元町工場に新設した。組み立てを行う技能工も、当然選抜メンバーの「匠」があてられる。つまり従来のワンオフ・ハンドメイドの側から見れば高効率化であり、大量生産の側から見れば、従来の制約を超えた生産精度の劇的な向上である。これによって、トヨタは量産品のひとつ上にプレタポルテ的商品群を設定できることになる。

ランサー・エボリューションやインプレッサがもっと馬力があったとしても、それは通常公差の量産品であることから抜け出せていない。だから本気の人はそれをラリーショップに持ち込んで全部バラして組み直しをする。ここまでやればオートクチュールだ。GRヤリスは、それをほぼ、工場出荷の素の状態で実現している。もちろん本当のオートクチュールとは違うだろうが、だからこそ500万円にも満たない値段でそれが実現できる。だからバーゲンなのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ヤリスのトレードオフから考える、コンパクトカーのパッケージ論

ヤリスのトレードオフから考える、コンパクトカーのパッケージ論

ヤリスは高評価だが、満点ではない。悪いところはいろいろとあるが、それはパッケージの中でのトレードオフ、つまり何を重視してスペースを配分するかの結果だ。ヒューマンインタフェースから、なぜAピラーが倒れているかまで、コンパクトカーのパッケージに付いて回るトレードオフを、ヤリスを例に考えてみよう。 ヤリスGR-FOURとスポーツドライビングの未来(後編)

ヤリスGR-FOURとスポーツドライビングの未来(後編)

今回のGRヤリスでも、トヨタはまた面白いことを言い出した。従来の競技車両は、市販車がまず初めにあり、それをレース用に改造して作られてきた。しかし今回のヤリスの開発は、始めにラリーで勝つためにどうするかを設定し、そこから市販車の開発が進められていったというのだ。 ヤリスGR-FOURとスポーツドライビングの未来(前編)

ヤリスGR-FOURとスポーツドライビングの未来(前編)

トヨタでは、このGRヤリスを「WRCを勝ち抜くためのホモロゲーションモデル」と位置づける。AWSシステム「GR-FOUR」を搭載したこのクルマは、ハードウェアとしてどんなクルマなのか。そして、乗るとどれだけ凄いのだろうか。 ヤリスの何がどう良いのか?

ヤリスの何がどう良いのか?

ヤリスの試乗をしてきた。1.5リッターのガソリンモデルに約300キロ、ハイブリッド(HV)に約520キロ。ちなみに両車の燃費は、それぞれ19.1キロと33.2キロだ。特にHVは、よっぽど非常識な運転をしない限り、25キロを下回ることは難しい感じ。しかし、ヤリスのすごさは燃費ではなく、ドライバーが意図した通りの挙動が引き出せることにある。 GRのコペンとダイハツ・コペン

GRのコペンとダイハツ・コペン

日本のスポーツカーの中で、おそらく実力が最も侮られているのはダイハツ・コペンではないか? 筆者は以前からそう思っている。出来上がった2代目コペンは、クローズドコースでゼロカウンタードリフトができるような見事なバランスだった。山道を気持ちよい速度で走っても、ステアリングのインフォメーションが豊富で楽しい。こういうクルマが侮られている内は、日本の自動車文化もまだまだだと思う。