JTB、ピクシブ……異業種が“銀行”に 「エンベデッド・ファイナンス」(組込型金融)がもたらす未来:日本の事例(1/3 ページ)

組込型金融(エンベデッド・ファイナンス)という言葉がバズワードになっている。日本における状況はどうなっているのか。どんなサービスが生まれつつあるのか。

前回の記事では、いま注目されている「エンベデッド・ファイナンス」の概念と、その可能性について解説した。今回は日本におけるエンベデッド・ファイナンスの状況を見ていこう。

転機となった改正銀行法

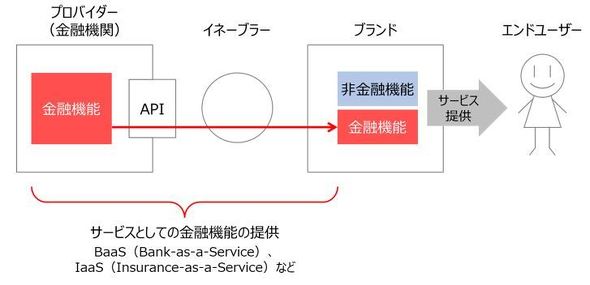

前回も解説したように、エンベデッド・ファイナンスを実現する要素として、いくつかのプレーヤーと技術が存在している(図1参照)。エンドユーザーの視点だと、自分たちが利用している金融機能(料金の支払いや金融商品の購入など)は「ブランド」から提供されているように感じられるが、実際はブランドが「イネーブラー」を経由して、「プロバイダー」(金融機関)から提供される金融機能を利用しているわけだ。

この際プロバイダーは、APIを通じて、イネーブラーひいてはブランドが金融機能を使うことを可能にしている。つまりAPIが整備されなければ、エンベデッド・ファイナンスの普及は進まなくなってしまう。

その意味で、日本において転機となったのが、2017年5月の「銀行法等の一部を改正する法律」(改正銀行法)の成立だ。この中で、銀行に対して20年5月までにAPI(外部業者に対しても開放されたオープンAPI)を整備することが努力目標として掲げられ、18年6月に施行された。

日本政府が発表した「未来投資戦略2017」では、20年6月までに80行程度の銀行でAPIが導入されることを目標として設定していた。21年2月の時点では、100を超える銀行でAPIが導入済みとなっている。

努力目標とはいえ、オープンAPIの整備を金融機関に促す方針に対し、当初は金融機関側が脅威と受け止めるのではないかという予測もあった。もちろんそうした認識が一切なかったというわけではないが、実際には前述の通り、多くの金融機関がAPIの開設に動いた。そして単にAPIを設置するだけでなく、自らBaaS(Bank-as-a-Service)やIaaS(Insurance-as-a-Service)に相当するサービスを構築して、新たなビジネスチャンスを模索する金融機関も登場している。

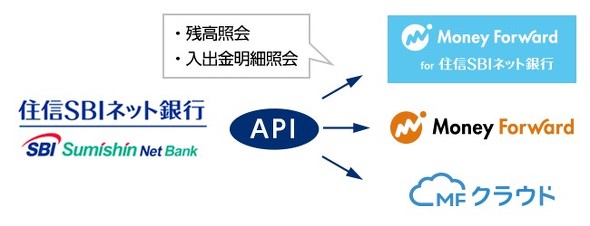

例えば、住信SBIネット銀行は、15年8月にいち早くAPI公開を宣言し、16年3月には実際にマネーフォワードとのAPI接続を開始した。この取り組みは、日本におけるBaaSの先進的事例として取り上げられることが多い(図2参照)。

このAPI接続により、マネーフォワードは同社のアプリケーション内で、ユーザーが住信SBIネット銀行に開設している口座の残高や、入出金明細などを表示することが可能になった。18年には家計簿アプリのZaimやMoneytreeとも同様のAPI接続を実現している。

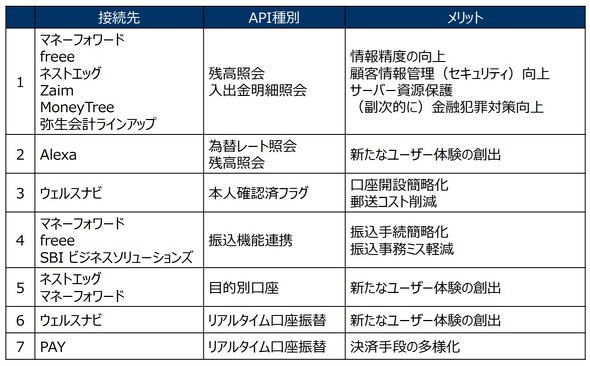

住信SBIネット銀行は、同社のBaaS型サービスを「NEOBANK」と名付け、新たな金融サービスの開発に積極的に取り組んでいる。提供されているAPIの種類も、マネーフォワードが使用しているような残高・入出金明細の照会を実現するものにとどまらず、本人確認や口座振替といったものも登場している(表1参照)。

このように既に日本でも、APIやBaaS/IaaSの構築・提供に本格的に取り組む金融機関が登場している。ただ、それらをどう活用して、どのようなエンベデッド・ファイナンス型サービスが生まれるのかは、当然ながら登場人物たち(金融機関、イネーブラー、ブランド、そしてサービスの利用者である私たち消費者)が抱える事情によって左右される。

日本でどのようなエンベデッド・ファイナンスが生まれつつあるのか、いくつか具体例を見てみよう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

金融に革命をもたらす「組込型金融」(エンベデッド・ファイナンス)の可能性

金融に革命をもたらす「組込型金融」(エンベデッド・ファイナンス)の可能性

組込型金融(エンベデッド・ファイナンス)という言葉がバズワードになっている。市場規模は2026年には1380億円に拡大する見通しだ。なぜ、ここまで大きな反響を呼んでいるのか。 「銀行は土管でいい」GMOあおぞらネット銀行が目指す、組込型金融のあり方

「銀行は土管でいい」GMOあおぞらネット銀行が目指す、組込型金融のあり方

「組込型金融サービス」の話題が盛り上がりつつある。これはいったいどのようなものか。銀行APIの利用促進を進めるGMOあおぞらネット銀行の事例から、それを探り、さらに組込型金融が普及したときの銀行の姿についても考察する。