「南海トラフ臨時情報」への対応を検証せよ 経営層が備えるべきBCP「4つの視点」(1/2 ページ)

BCPという観点から、企業は南海トラフ臨時情報への対応を振り返る必要がある。欧米を中心に取り入れられているAfter Action Reviewの方法を紹介しよう。

盆休みが目前に迫った8月8日午後4時42分、宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード(M)7.1の地震が発生した。これを受け、気象庁は同日午後7時15分、南海トラフ地震など今後の巨大地震への注意を呼びかける「南海トラフ地震臨時情報」(巨大地震注意)を、2019年の制度開始以来、初めて発表した。企業は、臨時情報に対し、どのように対応したのか。どのような課題が生じたのか。早急に検証することが求められる。

内閣府は2023年7〜10月にかけ、国が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定している地域住民を対象に、臨時情報の理解度をアンケート調査している。それによれば、臨時情報を「知っている」と答えたのは28.7%で、7割強が理解していない実態が浮き彫りになった。

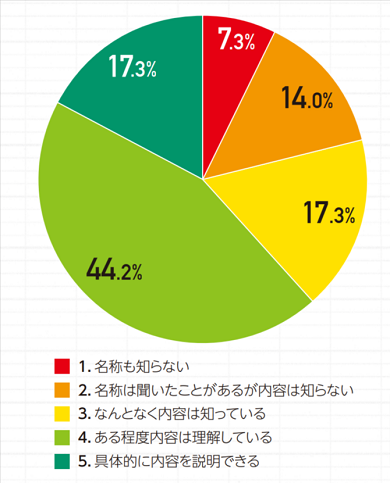

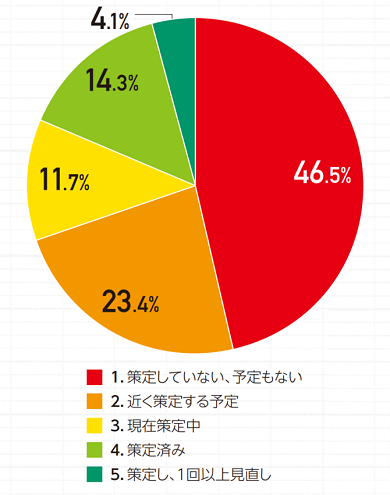

企業はどうか? 危機管理とBCPの専門メディア「リスク対策.com」が2023年10月に企業向けに実施した南海トラフ地震臨時情報に対するアンケートでは、44.2%が臨時情報について「ある程度理解している」、17.3%が「具体的に内容を説明できる」と回答した(グラフ1)。市民に比べると、理解度は高いものの、具体的な対応計画については「策定しない、予定もない」との回答が46.5%と半数近くを占めた(グラフ2)。

こうした数値を見る限り、多くの人にとって南海トラフ地震臨時情報は、それほど重要な情報とは考えられていなかったことが推察される。

確かに、南海トラフ地震の発生の確率が相対的に高まったとはいえ、その根拠は科学的にも薄弱だ。政府は、相対的に高まっている理由として、世界の地震データを取り上げ、M7の地震後、7日以内にM8以上の地震が起きた例は1437回中6回とした。が、その統計も海溝型だけでなく、内陸地震のものもあり、さらに、観測精度についても裏付けに乏しい。

ただし、本当に南海トラフ巨大地震が発生したとしたらどうなるのか。

経済損失1240兆円以上 どの程度まで対策をとるのか?

2019年に更新された政府の南海トラフ地震の被害想定によれば、死者行方不明者は最大23万1000人(生活関連死のぞく)経済被害は213兆円にも上る。さらに、土木学会の試算によれば、道路網や生産拠点の被災により、発生後20年間の累計では経済損失が1240兆円以上に及ぶという。これほどの被害が万が一にも減らせる可能性があるのなら、多少、信ぴょう性に乏しい情報であっても、安全な対策を最優先すべきと考え行動した人の心境も理解できる。厄介なのは、それが一度や二度ではなく、今後何度となく発出される可能性もあるということだ。

臨時情報への対応について、基本的な考え方を定めた政府の「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン(第1版)」によれば、地震発生時期などの確度の高い予測は困難であり、完全に安全な防災対応を実施することは現実的に困難であることを踏まえ、地震発生可能性と防災対応の実施による日常生活・企業活動への影響のバランスを考慮しつつ、「より安全な防災行動を選択する」という考え方が重要だとしている。

実際にM8以上の地震が起きた後、発出される「巨大地震(警戒)」情報についてはさらに踏み込んだ行動事例まで挙げられているが、今回の「巨大地震(注意)」情報については、「日ごろからの地震への備えを再確認する」との表現にとどまる。かなり漠然としていているが、つきるところ、市民であれ、企業であれ、どの程度まで対策をとるのかは自分たちで決めるしかない。

では、次回も「臨時情報が発表されたら、その時考えよう」とのんきに構えていていいのか。特に企業については、取引先や従業員、顧客などの心境も踏まえ、しっかりとした対応をとることが求められる。臨時情報の受け止め方はさまざまだ。今回はお盆前だったことから休暇中だった社員も、次回の臨時情報時には「命を守るために出社したくない」と思うかもしれないし、取引先によっては対面の打ち合わせはしたくないという企業もいるかもしれない。

さらに制度の内容を初めて知った人が多いことから、次回は買いだめに走る人がさらに多くなる可能性もある。店舗から商品はあっという間に消え、そんな中で、地元に名の通った企業が物資やガソリンを買いだめに走るようなことがあれば、企業の評判を落とすことにもなりかねない。

企業は、ステークホルダー、あるいは、社会全体の動きを読みながらも、自社として適切な行動をとる必要がある。例えば、南海トラフ地震の被害が想定される地域に出張する際には、必ず先方の意向を確認した上で行くようにする。その際も事前に避難場所を確認する。出社に関しては不安に思う人がいると思うなら在宅勤務を許可する、などだ。事業についても、顧客の安全にかかわるようなものなら、一時的に中止をする、安全対策を強化するなどの方法も検討したほうがよい。

時事通信の記事をもとに、今回の臨時情報への企業の対応をまとめると、交通機関では、JR東海が南海トラフ地震臨時情報の発表を受け東海道新幹線の三島―三河安城間の上下線で通常より速度を落として運行したほか、JR西日本は「くろしお」など一部の特急列車や寝台特急の運転を取りやめた。日本航空は旅客機が離陸後に引き返すことを想定し、想定震源域内の空港に向かうフライトでは通常より多く燃料を搭載することにした。いずれも思い付きですぐにできるような対応ではない。おそらく、こうした情報が出た際の対応を、あらかじめ検討していたのだろう。

このほか、イオンでは全国の店舗に、棚の固定や商品などの落下防止策が取られているか確認するよう指示をした。ローソンは沿岸地域の店舗に避難場所を再確認するよう呼びかけた。東芝は、国内従業員に対し、安全確保に関するマニュアルを日本語と英語で周知した。日本製鉄は消火設備の点検や避難誘導通路の確認など、地震対応を再確認した。こうした事例も参考に、自社がとるべき行動を検討しておくことが重要だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

策定しても“機能しないBCP”の実態 能登半島地震で証明された継続的活動の意義

策定しても“機能しないBCP”の実態 能登半島地震で証明された継続的活動の意義

能登半島地震で明らかになったのは「策定しても“機能しないBCP”」の実態だ。本当に機能させるためには何が必要なのか? 緊急時は“初動”が問われる いま経営層に必要な「リスクセンス」とは

緊急時は“初動”が問われる いま経営層に必要な「リスクセンス」とは

災害対策には、平時からの想定が大切なのは言うまでもない。加えて、災害発生直後にどの程度のリカバリーが必要なのかを瞬時に把握する「リスクセンス」も欠かせない。 日本オラクル社長が明かす「災害時バックアップの課題」 24年は“復旧力”が試される

日本オラクル社長が明かす「災害時バックアップの課題」 24年は“復旧力”が試される

日本オラクルは24年を「エンタープライズの生成AI元年」としている。同社の三澤智光社長にインタビューすると、災害時のバックアップなどセキュリティ分野での日本企業の課題を語った。 富士通の時田社長「日本語の生成AI開発は重要」 改良を続けることに「ゴールはない」

富士通の時田社長「日本語の生成AI開発は重要」 改良を続けることに「ゴールはない」

富士通の時田隆仁社長に、2024年の展望を聞いた。生成AI、社員の行動変容、社会課題の解決に向けた新事業「Fujitsu Uvance」。同社はどこへ向かっていくのか――。 松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が「生成AIの現状と活用可能性」「国内外の動きと日本のAI戦略」について講演した。