電子書籍時代に出版社は必要か――創造のサイクルと出版者の権利をめぐって:ほぼ全文書き起こし(1/7 ページ)

7月上旬、「東京国際ブックフェア」の最終日、ある重要な議論の場が設けられた。出版業界の抱える課題が凝縮されたいわば「パンドラの箱」のようなこのシンポの様子を全文書き起こしでお届けする。

はじめに

7月上旬――「東京国際ブックフェア」「国際電子出版EXPO」など、国内の出版、電子書籍市場が活況になるこの時期。今年は楽天グループのKoboやAmazon.comのKindleがいよいよ国内でのサービスインかといった話題で持ちきりだったが、この時期、ある重要な議論の場が設けられた。

それは、東京国際ブックフェアの最終日、急きょ追加されたシンポジウムだ。「電子書籍時代に出版社は必要か? −『創造のサイクル』と『出版者の権利』をめぐって」というこのシンポジウムは、当初の予定になかったこと、また、上述のkoboなどの話題にかき消される形で、あまり大きな話題にならなかった。

しかし、このシンポジウムは、5人の識者――しかも、登壇した5人すべてが業界のキープレイヤーといってよい面々――が、出版業界の今後を議論した希有な場だった。彼らが論理的、分析的に激論を交わしたことで、現在の出版業界がどういった問題に直面しているのか、そして今後はどうなるのかという大局を示唆したという点で、非常に重要な内容だった。

そこでeBook USERでは、シンポジウムを聴講した鷹野凌氏協力の下、その内容をここに書き起こし、広く一読いただきたいと思う。

最初にお伝えしておくと、この記事はとても長い。90分の濃密な議論を書き起こしているからだ。読みやすいよう文意を損なわずに文字量を減らすなどの校正を加えたが、それでも数万文字レベルだ。ひいき目にもWeb向きではないし、分割しての掲載も考えたが、出版業界の抱える課題が凝縮されたいわば「パンドラの箱」のようなこのシンポは、かなり踏み込んだ発言が部分部分で登場するので、分割してしまうと前後関係を見失って読者をミスリードさせてしまうかもしれない。そのため、あえて1つの記事としてお届けする。

この記事を読み終えたとき、そこに残っているのは出版業界にとっての「希望」なのか、それとも……。では、ご覧頂きたい。

同シンポジウム登壇者

【パネラー】赤松健氏(漫画家・株式会社Jコミ代表取締役社長)

【パネラー】植村八潮氏(専修大学教授・株式会社出版デジタル機構会長)

【パネラー】岡田斗司夫氏(著述家・FREEex代表)

【パネラー】三田誠広氏(作家・日本文藝家協会副理事長)

【コーディネーター】福井健策氏(弁護士・ニューヨーク州弁護士・日本大学藝術学部客員教授)

電子書籍と権利問題について、これまでの歴史

福井 おはようございます。皆さん、業界的には朝早くから、大変ご苦労さまでございます。

福井 本日はですね、これは急きょ加えましたシンポジウムで、国際ブックフェアのチラシには載っていないんですけども、「電子書籍時代に出版社は必要か? 『創造のサイクル』と『出版者の権利』をめぐって」という、タイトル自体が何か論点になりそうなシンポジウムを行いたいと思います。私、司会を務めさせて頂きます弁護士の福井でございます。よろしくお願いいたします(パネラー紹介は中略)。

それではね、時間が90分しかございません。先ほども打ち合わせでね「どう考えても1人90分要るだろう」と言われていて(笑)、時間が押すのは必至ですのでさっそく内容の方に入らせて頂きます。

まず私から冒頭の状況説明ということで。最初に電子書籍と権利問題について、これまでの歴史を簡単に見てもらいたいと思うんです。(中略・下記表参照)……一言で言うならば、日本でも官民、あるいは国内外、あるいはハード・ソフト、さまざまな分野で、電子書籍化あるいは電子出版化に向けた動きが急だと言えようかと思います。

| 時期 | 出来事 | |

|---|---|---|

| 太古 | 著作権審議会 第8小委員会報告書公表 | |

| 2000年 | 「電子文庫パブリ」サービスイン | |

| 2002年 | シャープ「XMDF」発表 | |

| 日本書籍出版協会著作・出版権委員会報告書公表 | ||

| 2009年 | 国内電子書籍市場500億円突破 | |

| 国立国会図書館の資料デジタル化予算に127億円を計上 | ||

| 著作権法改正、国会図書館での資料デジタル化が可能に | ||

| 2010年 | 日本電子書籍出版社協会(電書協)発足 | |

| Apple「iPad」国内販売開始 | ||

| 電子出版制作・流通協議会(電流協)発足 | ||

| ソニー「Reader」国内販売開始 | ||

| 「TSUTAYA GALAPAGOS」サービスイン | ||

| 2011年 | 楽天、Kobo社の買収を発表 | |

| 2012年1月 | 文部科学省「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」報告書公表 | |

| 2012年4月 | 株式会社出版デジタル機構設立 | |

| 2012年6月 | 著作権法改正、国会図書館は公共図書館等に対し絶版資料の配信可能に | |

| 「印刷・電子文化の基盤整備に関する勉強会」中間報告書(案)公表 | ||

| Amazon「Kindle」、日本での近日発売を発表 | ||

| 2012年7月 | Koboイーブックストア、国内サービス開始 | |

こうした中で、「出版社中抜き論」というものが出てきました。表にはありませんが、2008年にGoogleBooksの和解が公表されました。これはかいつまんで言うと、「世の中のあらゆる書籍をデジタル化して、これをネットを通じて人々がアクセスできるようにしよう」というもので、そのときに、権利者がNoと言ったらそれはリストから落としますよと、でも権利者がNoと言わない限りは、それは配信しますよと。こういう和解案、裁判所お墨付きのビジネス案がアメリカ発で出てきたわけです。

そのことの是非で国内が非常に揺れたのも記憶に新しいわけですが、もう1つ、出版社あるいは日本の出版界がハタと困ったことがあります。というのは、「権利者がNoと言ったらとあるが、じゃあ出版社は電子出版についてどんな権利を持っているの?」ということが改めて疑問として浮上したわけです。

ちょっとこれは曖昧なところがある。というのは、日本の著作権法には「出版権」という言葉がありますが、この出版権はほぼ紙にしか及ばない。少なくとも配信型の電子出版には及ばない権利と理解されているわけです。電子出版について出版社には何の権利もないように見える。

つまり、作家が、実名挙げて申し訳ないですけど例えばAmazonと話をつけてしまえば、例えばまだ新刊本であれ、同じ書籍について作家とAmazon間で電子出版できちゃうのかと。出版社要らなくなるの? という議論ですね。これがいわゆる「出版社中抜き論」です。

この「出版社中抜き論」、いろいろな意味で理解されるんですけども、これが当初の意味の「中抜き論」です。出版社を抜いちゃう。飛ばしちゃえ、と。で、そりゃ困るだろうと。「それをされたら出版社は収入源が奪われるわけだから、疲弊してしまうじゃないか」という意見と、「いや疲弊してもいいじゃないか、出版社要らないんじゃない?」という意見と、両方出てきたわけです。そこで問われたのが、「出版社って不要になっちゃうの?」ということです。

なぜ出版社の疲弊が心配されるかというと、コンテンツ産業はこの10年以上、ほぼ一貫して縮小を続けているんですね(中略・下表参照)。出版・雑誌も落ちている。2兆5000億円から20%以上、もう20数パーセントのシュリンクです。1兆9000億円切りました。落ち幅が大きいのは雑誌です。

| 産業界 | 市場推移 | |

|---|---|---|

| 出版・雑誌 | 1998年:2兆5415億円 | 2010年:1兆8748億円 |

| 新聞 | 2000年:2兆1851億円 | 2009年:1兆6605億円 |

| 音楽レコード | 1998年:6075億円 | 2010年:1976億円 |

| 有料音楽配信 | 2005年:342.8億円 | 2010年:860億円 |

| TV放送・関連サービス | 2004年:3兆5171億円 | 2009年:3兆3473億円 |

| (内、民放地上波 | 2004年:2兆2092億円 | 2009年:1兆8311億円 |

| 映像ソフト | 2004年:3754億円 | 2009年:2740億円 |

| ライブイベント | 2001年:9220億円 | 2008年:9693億円 |

でこれ、デジタル・ネット化の中で起こったことだという指摘がやはり強い。いわゆる海賊版に(市場を)食われたということだけじゃなく、フリーの情報がネット・デジタル化の中で非常に増えているからですよね。無料で見られる情報が非常に増えている、ということの影響があるかなと。

出版社の隣接権要望

福井 こうした中で、出版社はこのまま中抜されてしまったら困る、あるいは、まん延している海賊版に対して出版社が対応できないのは困る、ということから、隣接権の要望が出てきました。

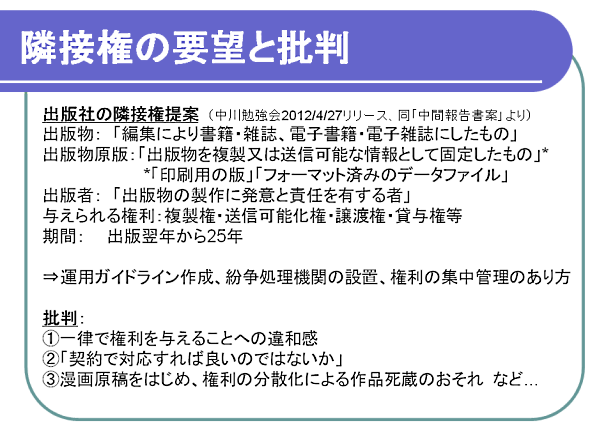

中川勉強会(編注:元・文部科学大臣である中川正春氏の『印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会』)の最新版の中間報告書案を中心に、それ以前のリリースなども参考にしてまとめてみると、こういう権利を求めているわけです。

まず対象は「出版物」で、書籍・雑誌および電子書籍・電子雑誌も含むと。で、何に対して権利が及ぶのかというと、「出版物原版」という言葉が登場して、これに対して権利が及ぶと。出版物原版は要するに、「印刷用の版とかフォーマット済みのデータファイル」と説明されています。あとは印刷するだけになったいわゆる「下版」やフォーマット済みのKindleフォーマットやEPUB、そういうデータファイルの段階。これが、権利の対象だよと。そして、誰に対して権利を与えるのかというと、出版“者”だよ、と。

ここで、出版者の“者”の字、“者”という字が書かれているけども、これは誤植じゃないんですね。それは、今のいわゆる出版“社”とは必ずしも限りませんよということです。想定はしているんだろうけど、必ずしもそうだとは限りません。それは、「出版物原版の制作に発意と責任を有する者」という固い言葉が出てくる。

これが何かというと、一般には先ほどの“印刷用の版”とか“フォーマット済みのデータファイル”、要するに「版面」ですよね。はんめん・はんづら。これを作るために、イニシアチブを取って、経済リスクを負担した者と理解されています。それに対して隣接権というモノを与えるよと。

隣接権って何なんだっていうと、与えられる権利として「複製権」「送信可能化権」「譲渡権」「貸与権」があり、このうち電子出版に関わるのは複製権と送信可能化権です。

複製権とは要するに「無断で版面コピーするな」という権利です。版面をコピーするなというのは、版面のコピーのそのまたコピーも含みますから、例えば発行された雑誌をスキャンするとこれで版面コピーです。こういうことを無断でするなという権利ですね。

それからもう1つの送信可能化権。これは要するに「ネットにアップするな」という権利です。データ配信などはすべてこの権利が関わってくるわけで、電子出版はだいたいこの2つの権利のどちらか、あるいは両方に関わります。つまり、版面――既存のはんづら・はんめん――を利用して電子出版するときには、出版社はNoと言える権利をくださいよと、こういう要望だということになります。

著作権と隣接権

福井 それって著作権なの? というと、著作権ではありません。著作権とは、クリエイターに与えられる権利で、出版社が持つケースもまれにありますが、しばしば作家が持ちます。で、作家の持つ著作権と、出版社が要望しているこの隣接権がどう関連するかというと、「お互いがNoと言える権利を持つ」わけです。版面が利用される場合には、お互いがNoと言える権利を持っているから、例えば、作家がどこかの事業者と相談して版面を使った電子出版をやろうとしても、出版社が「版面使うのならやめてください」と言える、こういう権利ですね。

ちなみに、版面を使わないなら出版社の権利は及びませんから、著作物をどう使うかは作家の自由だといえます。これも論点にはなるんですが、ま、そうだよと。期間は出版の翌年から25年間。合わせて、悪用されないような運用のガイドラインを作ろうとか、作家との間で意見の相違が出たときに紛争処理機関を作ろうとか、権利そのものをどこかで集中管理した方がいいんじゃないか、という提案もありますが、これは、後でもしそういう論点になったら触れることにします。

ここで批判が巻き起こります。1つには、出版者って“者”っていう字を書いているとはいえ、ほとんどの出版社に一律でそんな権利与えちゃってもいいの? 出版社っていってもいろいろなんだけど? と。凄くたくさん貢献している出版社もいれば、そうじゃない出版社もいるんじゃないの? という批判も出てきた。あるいは、それは契約で対応すればいいんじゃない? 作家と出版社が契約で、電子について取り決めればそれでいいんじゃないの。で、そもそもそういうことをすると、権利が分散してしまって、作品が死蔵されるんじゃないの? という懸念が表明されたこともあります。

これらは時系列を追ってずっと動いてきた論争を部分部分で取り上げて紹介していますから、ひょっとしたら論争の中で、既に半ば解決済みの問題もあるかもしれません。しかし、論争の状況としてはこんなことがあったわけです。

出版社が権利付与を求める目的としてはまず「海賊版対策」。確かにこの権利があれば、出版社は版面を利用した海賊版に対して、自ら原告として訴えを起こすことができる。確かにそうです。これがないと、日本では自ら原告として裁判を起こすのは難しい。あるいは、さっきの「中抜き」に対する危機意識も根底にはあるかもしれない。というような現状です。

えーすいません、私もっと早くこのパート終わらせなきゃいけなかったんですが、ちょっと時間をとってしまいました。ご勘弁ください。これが現状の、ごくかいつまんだ理解になろうかと思います。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.