“5Gの早期普及”を目指すQualcommの新Snapdragonとテクノロジー:Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2019(1/2 ページ)

米ハワイ州マウイ島で開催中の「Snapdragon Tech Summit」で、QualcommがSnapdragon新製品を発表。フラグシップの「865」だけでなく、5Gの早期普及を目指す「765G」も投入。4Gと5Gで同じ周波数を共有する技術「DSS(Dynamic Spectrum Sharing)」も紹介した。

米ハワイ州マウイ島で2019年も「Snapdragon Tech Summit」が12月3〜5日の3日間の日程で開催されている。今回で4回目となるQualcomm主催の同カンファレンスだが、毎回Snapdragon SoCのフラグシップ製品がこの場で発表されるだけでなく、近年の大きなテーマである「5Gをいかに展開していくのか」というトピックについての新しい提案が行われている。

DSSを組み合わせて5Gの展開をスピードアップ

2018年までの「特定イベントなどでのプレローンチ」とは状況が異なり、2019年は米国を含む20の地域で既に商用サービスが開始されている。携帯キャリア数とデバイスを提供するOEMの数も40を超えており、これは2020年にさらに増加する。日本での商用サービスローンチも2020年となっており、壇上で説明した米QualcommプレジデントのCristiano Amon氏によれば5Gに関連する契約回線は同年に2億に達する見込みで、2025年までには28億回線にまで増加するという。2020年を境に5GがメインストリームになるというのがQualcommの見立てだ。

ゆえに「5Gが来る? 来ない?」という話ではなく、その話題は「どうすれば、いかにスムーズに素早く5Gのカバーエリアを展開できるのか」という部分に移っている。

今回Qualcommが紹介したのは「DSS(Dynamic Spectrum Sharing)」という仕組みだ。4Gの基地局が展開されている場所で、同じ(低帯域の)周波数を共有する5Gのサービスを展開し、ユーザー側のデバイスが5G対応か否かに応じて4Gと5Gの通信を切り替え、4Gのインフラ上に5Gを相乗りさせていく。

メリットは4Gの帯域と基地局設備を有効活用できる点で、しかも電波の効率利用という点で5Gの恩恵を受けられることも大きい。ゆえに面展開のスピードアップを図る上で、DSSを併用するのが効率がいいというわけだ。

従来の考え方でいえば、4Gが面展開されているエリアに対し、Sub-6の帯域で5Gのエリアを被せる形である程度確保しつつ、都市部などの過密エリアにはミリ波のインフラを整備することで広域のカバーと都市部での需要を両立させるのが5Gエリア展開における説明だった。だが今回の説明では4GのエリアにはDSSで5Gを広げつつ、都市部などではミリ波の5Gインフラをスタンドアロンのコアネットワークで構成し、両面で5Gを同時拡大していくのだという。これをキャリアアグリゲーション(CA)でまとめることで、対応エリアではさらなるパフォーマンス向上が見込める。

実際、ドイツのフランクフルトの都市部では、通常だとSub-6の帯域で5Gのカバレッジが78%程度なのに対し、DSSを組み合わせることで一気に96%まで増加が見込めるという。DSSがどのようなものなのか、会場ではライブデモが披露されており、4Gと5Gで異なる技術を用いた2つのデバイスが1つの基地局を通して同時に通信が行える様子が紹介された。

このDSS活用を受けて、QualcommではDSSを絡めた世界各国での5G展開ロードマップを紹介している。このロードマップが意味していることの1つは、キャリアアグリゲーションを含む周波数コンビネーションの組み合わせは世界規模で見ても膨大であり、これを制御することが可能なデバイス向けソリューションを持つのはQualcommしかいないということだ。

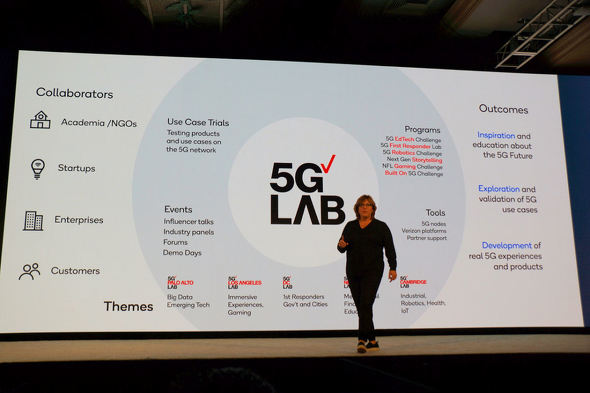

同様に、パートナー側へのメッセージも5G展開前の話ではなく「ポストローンチ」を意識したものとなっており、いかに素早くカバーエリアを展開しつつ、「家庭向けブロードバンドのラストワンマイルの提供」「産業や流通分野など各方面での5Gの積極活用」といったサービスを実現できるかが重要になる。特に米Verizon Wirelessは2019年春に商用ローンチを実施しており、2019年10月に開催されたMWC Los Angelesでの展示も「5Gの活用事例」ということで同社5G LABのソリューション紹介がメインになっていた。

2019年内に全米30都市への5G展開を約束しているVerizon Wirelessでは、5G LABを通じてさまざまな分野での5G活用の研究開発が進んでおり、本格活用が始まっているサービスであることを強調する。説明するのは同社最高製品開発責任者のNicki Palmer氏

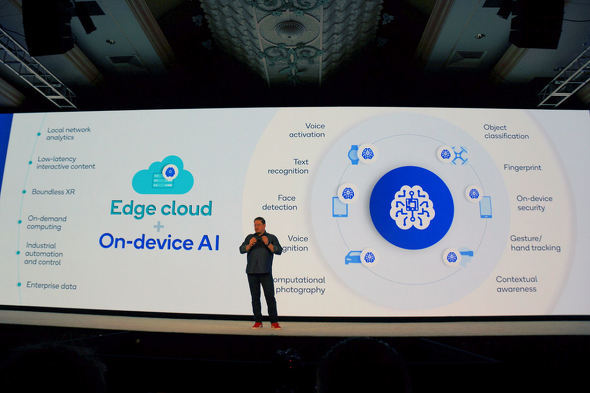

インターネット初期の時代、ブロードバンドの拡大とSaaSなどのWebアプリケーション活用が進んだことで、PCのような分散型から中央集権型のネットワークへの揺り戻しがあったことが話題となった。現在はデバイスの拡大やそれに伴う流れるデータ量の急拡大により、「中央に膨大なデータを流さずに必要最低限の処理を“縁”で行う」という「エッジコンピューティング」の利用が進んでいる。

また、ワイヤレスやモバイルでの利用が一般的となったため、無線帯域への負荷や遅延を考慮してデバイス側で処理を完結させる「デバイス組み込み型AI」の利用も急速に進んでいる。今回イベントが行われた12月3日にはクラウドベンダーのAWSがVerizon Wirelessとエッジコンピューティングの分野で提携を発表していたが、今後しばらくはエッジでの各社の攻防が続くことになるだろう。同様に、Qualcommではデバイス組み込み型AIを強化しており、前述エッジコンピューティングと組み合わせて、昨今話題になっている「スーパーアプリ」のトレンド支援を目指している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Qualcomm、5G対応の「Snapdragon 865」と5Gモデム統合の「Snapdragon 765G」を発表

Qualcomm、5G対応の「Snapdragon 865」と5Gモデム統合の「Snapdragon 765G」を発表

Qualcommが、5G対応のモバイル向けプロセッサ「Snapdragon 865」と「Snapdragon 765/765G」を発表した。865と765は別途5Gモデムが必要だが、765Gには5Gモデムが統合されている。2020年には対応製品がメーカーから発売される見込みだ。 2020年にはミッドレンジの5Gスマホも登場? Qualcommが5Gの技術動向を説明

2020年にはミッドレンジの5Gスマホも登場? Qualcommが5Gの技術動向を説明

Qualcommは米サンディエゴにある同社の本社で「The Future of 5G Workshop」を開催。5Gの現状とユースケースを中心としたこれからの展望について説明した。カギを握るのがミリ波。同社はミリ波に対応したアンテナモジュールを開発し、スマホでミリ波を利用できる技術を確立した。 Appleとの“和解”の効果は? 日本の5Gって遅れてない? Qualcommアモン社長の答え

Appleとの“和解”の効果は? 日本の5Gって遅れてない? Qualcommアモン社長の答え

スマートフォン向けのチップセットやモデムを手がける米Qualcomm(クアルコム)のクリスティアーノ・アモン社長が来日。日本の報道関係者に5G(第5世代移動体通信システム)における同社の役割を説明した。この記事では、説明会での質疑応答の模様を簡単にお伝えする。 5Gの「それって4Gで良くない?」問題 Qualcommの回答は?

5Gの「それって4Gで良くない?」問題 Qualcommの回答は?

国内外で商用サービス開始の動きが本格化し始めた「5G」だが、そのユースケースを見ていると「それって4G(LTE)でもできるよね?」ということも少なくない。5Gモデムなどを端末メーカーに供給する米Qualcommの「中の人」は、そのような疑問にどのように答えるのだろうか。 5G初対応の「Snapdragon 855」発表、Qualcommは「ミリ波」対応の技術力をアピール

5G初対応の「Snapdragon 855」発表、Qualcommは「ミリ波」対応の技術力をアピール

Qualcommがハワイで開催された「Snapdragon Tech Summit 2018」で、5Gに対応したプロセッサ「Snapdragon 855」を発表。第4世代のAIエンジンを搭載し、845との比較で3倍のパフォーマンスを実現するという。5Gで使われる「ミリ波」に対応するのもポイントだ。