携帯ショップは“不適正販売”から脱却できるのか? 生き残りに必要なこと:ワイヤレスジャパン 2022(2/2 ページ)

ケータイショップが迎える“冬の時代”。継続的な収益確保が困難となる中でどう生き残りをかけるか。ワイヤレスジャパン 2022において、モバイル業界から3人の社長が戦略を語った(前編)

携帯ショップが不適正販売に手を染めてしまうのはなぜか。その背景には、販売代理店業界の独特なビジネス構造がある。

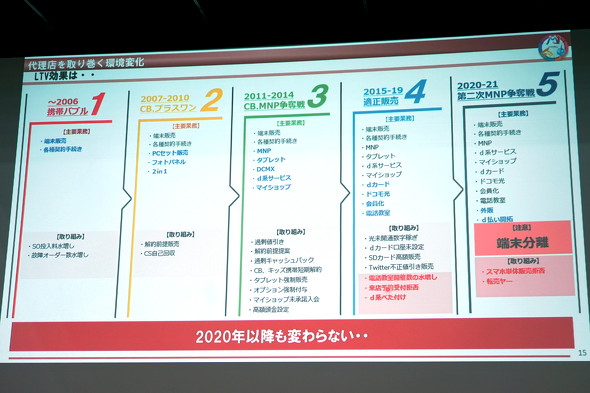

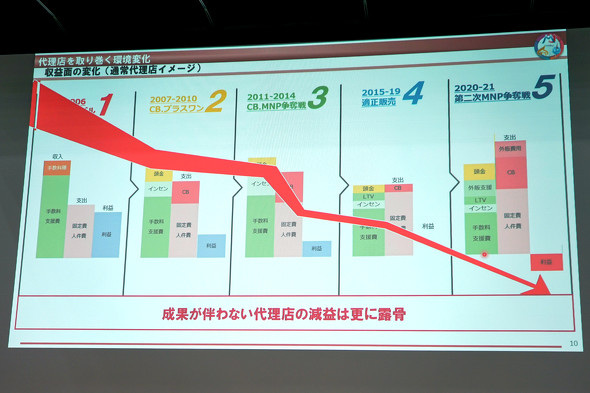

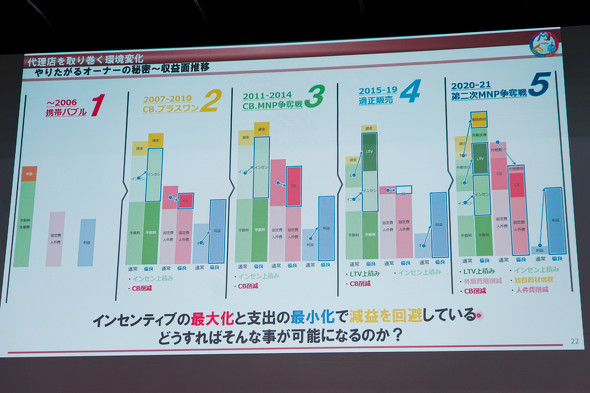

携帯ショップの収益源の多くは、営業委託元のキャリアが販売実績に応じて支払うインセンティブ(販売奨励金)で成り立っている。インセンティブの対象となるのは携帯電話の販売や通信契約だけでなく、光回線や各種のコンテンツサービスの販売成績など、その時々でキャリアが重視する項目で設定される。この収益モデルは、携帯電話の販売や契約手続きそのもので販売が成り立たなくても、キャリアが重視する評価項目を達成すれば運営が継続できる仕組みとなっている。

この構造は、不適正販売の温床ともなってきた。例えば2011年〜2014年にMNPでの販売競争が加熱していた時期には、他社からの乗り換えたユーザーに1台に対して、スマホ1台当たり数万円の“キャッシュバック”を付けて販売する状況も見られた。これは、目先の販売指標を重視する一部の代理店による“数字作り”の結果だと、齊藤氏は指摘する。

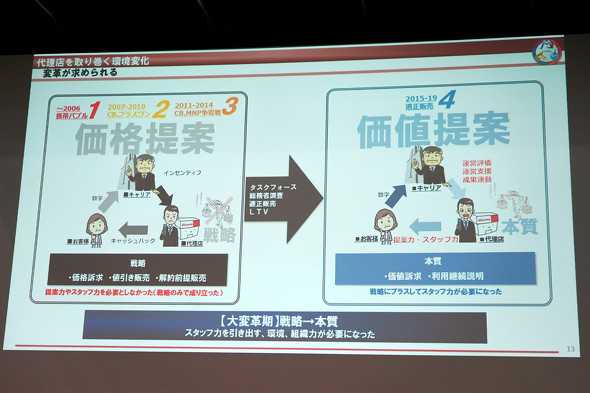

MNP獲得競争の過熱の末、2015年以降、キャリアは適正販売が行われるように、評価指標を見直しを進める。その際に導入されたのが、「LTV(顧客生涯価値)」を重視する評価指標だ。キャリアはLTV連動インセンティブの導入によって、継続利用をするユーザーの規模に応じて手数料を支払うようになった。

ただし、この指標も“攻略”されるまでに時間はかからなかった。「継続期間終了までキャッシュバックで縛る(継続を条件としてキャッシュバックを提供する)」あるいは、「利用したように見せかけるため、契約後から数カ月後に再来店して、店頭でスマホを使っていることを確認してキャッシュバックを支払う」といった手法で数字作りを行う代理店が現れた。

過剰なキャッシュバックのような、不適正販売の横行への対策として、総務省は代理店業界に厳しい規制を課した。それが2019年の「値引き上限2万円」の制限だ。この規制により、販売現場の加熱は一度落ち着いたものの、2021年には端末単体販売での値引きという“抜け穴”を活用する値引き販売が復活する状況となっている。

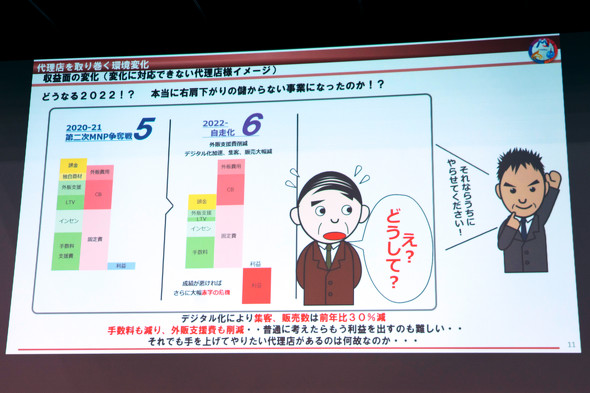

そして2022年には、総務省が販売代理店に対する規制をさらに強化し、キャリアは不採算店舗の整理を進めることになる。この状況を齊藤氏は「自走化期に入った」と定義する。

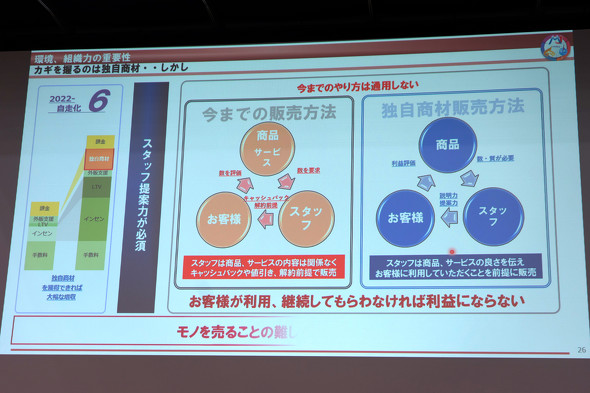

キャリアの方針変更により、携帯ショップがキャリアのインセンティブ依存のビジネスから徐々に脱却し、より自律した経営が求められる環境となった。営業面では独自の商材を扱えるようになり、経費面では適正人員への定員削減が可能となっているという。

この変化により、代理店業界で一般化してきた販売手法は通用しづらくなっている。独自商材を販売するためには、価値提案を行って、納得した上で販売する必要ある。キャッシュバックや解約前提の販売を続けてきた代理店のスタッフにとって、この“当たり前の価値提案”が難しいという。

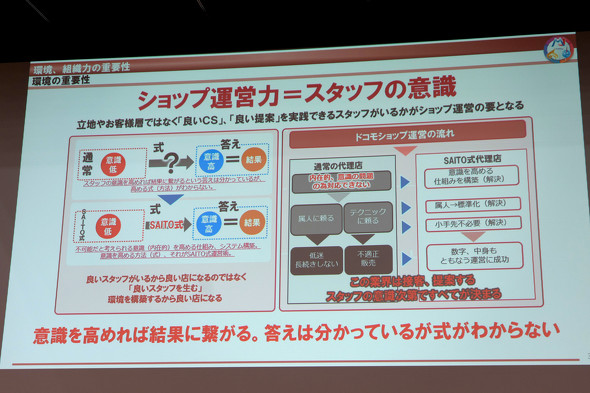

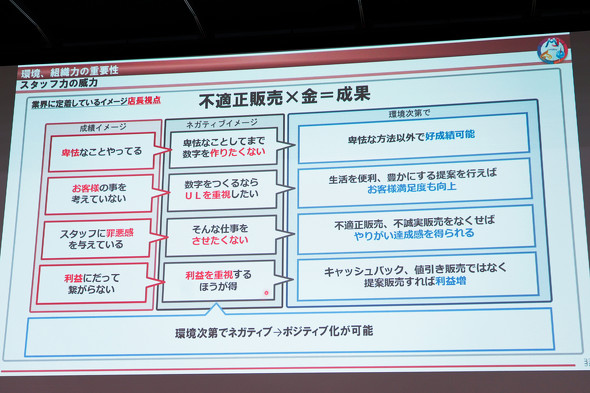

齊藤氏は「大事なのは、業界に根付いた意識を変えること。“数字はお金で買う”という慣習をやめることだ」と強調する。

斎藤氏が経営するSAITO式では、スタッフの意識醸成や職場環境の醸成を重要視した独自の営業理論を構築し、販売代理店へのコンサルティングを行っている。SAITO式が指南したドコモ北陸CSでは、北陸支社管内での各種評価指標が最下位から1位に改善するなど、実際に成果を上げているという。

齊藤氏は「環境が変わると、意識が変わる。販売に取り組む意識を改善すれば、“転売ヤー”や“自己回線回し”に頼らずに数字を獲得できるようになる」と、意識改革の重要性を示した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

携帯改革は7合目、「ボールはキャリアと販売店に渡された」 野村総研北氏が語る

携帯改革は7合目、「ボールはキャリアと販売店に渡された」 野村総研北氏が語る

ワイヤレスジャパン 2021の講演「コロナ禍によって加速するケータイ業界の変革とスマホ流通市場のこれから」にて、野村総合研究所の北俊一氏が登壇。スマートフォン化の進展と、買い換えサイクルの長期化という2つの流れの中で、携帯ショップに求められる役割も変化している。その背景には、総務省が推し進めてきた政策「通信と端末の完全分離」がある。 総務省とキャリアの“いたちごっこ”に終止符は打たれるのか? 20年間の競争と規制を振り返る

総務省とキャリアの“いたちごっこ”に終止符は打たれるのか? 20年間の競争と規制を振り返る

モバイル市場のこの20年間を、競争と規制という視点から振り返ってみたい。2000年代前半には、“日本型販売奨励金モデル”により、半年〜1年程度型落ちのハイエンド端末が、ほぼゼロ円で手に入った。総務省は「分離プラン」の導入を要請したが、キャリアとのいたちごっこが続いている。 総務省が携帯キャリアと販売代理店団体に「要請」 携帯電話の販売に関する業務の適正性確保を求める

総務省が携帯キャリアと販売代理店団体に「要請」 携帯電話の販売に関する業務の適正性確保を求める

端末の単体販売を拒否する事案が続いていることを受けて、総務省が大手キャリア4社と全国携帯電話販売代理店協会に対して、電気通信事業法第27条の3を順守するように指導を行うことを要請した。事実上2年連続の要請となるが、端末の転売が問題となる中、実効性のある指導は行われるのだろうか? 契約を取らないと居場所がなくなる 総務省が携帯販売の実態を公表

契約を取らないと居場所がなくなる 総務省が携帯販売の実態を公表

総務省は4月25日、競争ルールの検証に関するWG(第29回)と消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第39回)の合同会合を開き、代理店などの販売実態を公表した。覆面調査の結果やキャリアショップ店員に対するアンケート調査の結果などが明らかとなった。強引に有料オプションを勧める行為なども目立つ。 なぜ今も繰り返される? 販売店での「オプションのベタ付け」問題

なぜ今も繰り返される? 販売店での「オプションのベタ付け」問題

先日、あるドコモショップで「オプションサービスのベタ付け」にまつわる問題が発生し、当該ショップの委託元であるNTTドコモと、運営元(委託先)の兼松コミュニケーションズが謝罪する事態に追い込まれました。他キャリアで問題になった「SDメモリーカードの分割払い販売」と合わせて、実は以前から度々発生しているものなのですが、一体なぜなくならないのでしょうか……?