携帯番号に「060」が採用されるワケ 「電話番号とは何か」を歴史とともに振り返る(1/2 ページ)

総務省が音声通話対応の携帯電話に「060」で始まる電話会社を割り当てるための手続きを進めています。「070」「080」「090」では足りないのでしょうか。電話番号の仕組みや、その歴史を振り返りつつ解説します。

総務省は10月2日、「電気通信番号計画」を一部変更する方針を明らかにしました。変更のきっかけはNTT東日本とNTT西日本の固定電話がIPベースへの移行を完了したことにあるのですが、音声通話に対応する携帯電話の電話番号として「060」で始まる11桁を割り当てられるようになることに注目が集まっています。

そもそも、携帯電話の電話番号はどのように決められているのでしょうか。なぜ「060」で始まる携帯電話番号を使うことになるのでしょうか。そして「060」で始まる番号ははいつから使えるようになるのでしょうか。少し長いですがまとめてみました。

電話番号は「電気通信番号」の一種

携帯電話や固定電話で使われる「電話番号」は、電気通信事業法第50条で定義されている「電気通信番号」の一種です。電気通信番号は、総務省から電気通信事業者に以下の目的で割り当てられます。

- 電気通信サービスの種類や内容を識別する

- 電気通信サービスの利用者の端末/設備を識別する

この番号はITU(国際電気通信連合)が定める国際ルール(勧告)を満たすように定められており、音声通話に対応する電気通信番号(電話番号)は冒頭の「0」を含めて11桁以内に収まるようになっています(※1)。

(※1)冒頭の「0」は「国内プレフィックス」と呼ばれており、国内で通話(通信)することを識別するために付けられる(国外から電話をかける場合は省く必要がある)

ただし、定められた桁数の“全て”を総務省が細かく割り当てている訳ではなく、0を除く冒頭6〜7桁を通信サービスの種類や事業者ごとに指定し、残りの桁は事業者が自らの裁量で各ユーザーに割り当てることになっています。主な電話サービスにおける番号の割り当て方は以下の通りです(桁数に冒頭の「0」を含めています)。

- 固定電話(10桁):冒頭の6桁を事業者ごとに割り当て

- 番号の冒頭の2〜5桁は「市外局番」としてMA(※2)の特定に使われる

- 残りの1〜4桁は「市内局番」として使われる

- 携帯電話番号(11桁):冒頭の6桁を事業者ごとに割り当て

- 番号の冒頭は「070」「080」「090」のいずれか

- 特定IP電話(11桁):冒頭の7桁を事業者ごとに割り当て

- 番号の冒頭は「050」

- 特別な電話サービス(10桁):冒頭の7桁を事業者ごとに割り当て

- 番号の冒頭4桁は「0XX0」とする(※3)

- 「0120」「0800」は着信課金サービス用

- 「0180」は大量呼を受け入れるサービス用

- 「0570」は地域/全国統一番号サービス用

- 「0990」は情報料代理徴収サービス用

- 番号の冒頭4桁は「0XX0」とする(※3)

(※2)MA(単位料金区域):市内局番を適用する区域(だったが固定電話のIP化で地域区分に)。なお、総務省ではこの区域を「番号区画」と呼んでいる

(※3)この番号帯の一部は、例外的に固定電話の市外局番として使われている(例:0550=御殿場MAの市外局番)

携帯電話番号の歴史

日本における携帯電話専用の電話番号は、1979年に日本電信電話公社(現在のNTT)が自動車電話サービスを始めたことがきっかけで割り当てられました。その歴史を簡単にまとめると以下の通りになります。

開始当初(1979年〜1988年)

自動車電話(後から可搬式の「携帯電話」も追加)の電話番号は10桁でした。冒頭の3桁は「030」で、次の2桁で電話が所在している地域(都道府県)の番号、残りの5桁で加入者(通話先)を特定するという仕組みでした。所在地によって電話番号の一部が変わってしまうのは、当時の課金システムの都合であるといわれています。

この時は加入者を識別する番号が5桁分しかありません。理論上「00000」から「99999」までフルに割り当てれば10万契約までは対処可能ですが、それを超える契約は受け入れられなくなります。そこで1986年、冒頭の3桁に「040」を追加で割り当てることになりました。これで、理論上は20万契約まで受け入れられるようになりました。

NTT以外の事業者参入に向けた変更(1988年)

日本における携帯電話サービスは当初、日本電信電話公社が独占的に提供しており、1986年には同社を民営化したNTT(日本電信電話)に引き継がれました。

しかし1988年、日本移動通信(IDO:現在のKDDI)が携帯電話事業に参入することになりました。また第二電電(DDI:現在のKDDI)も子会社(DDIセルラーグループ)を通して1989年から順次携帯電話事業を始めることになりました。

そうなると、日本電信電話公社→NTT“のみ”が存在することを前提とした番号体系を見直す必要があります。そこで、郵政省(当時)は携帯電話番号の割り当て方法を以下のように変更しました。

- 冒頭の「030」「040」→距離識別番号とする(160kmを基準に使い分ける)

- 次の2桁→事業者識別番号とする

今まで所在地域の識別に使っていた部分を事業者の識別に使うこととした上で、冒頭の番号で所在地域の識別を行うようにした格好です。これに伴い、NTTの携帯電話/自動車電話については電話番号の一部を変更することになりました。

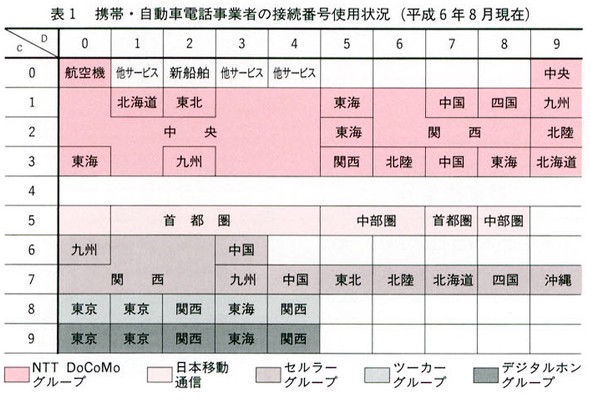

1994年8月時点における携帯電話番号の割り当て状況。030(040)の後ろに来る2桁(上記でCDと表されている番号)を事業者ごとに割り当てる方式がとられていた(出典:NTTドコモ「ドコモテクニカルジャーナル Vol.2 Vol.3」)

「080」「090」の初登場(1996年)

1994年から携帯電話や自動車電話の“買い切り”制度が始まり、携帯電話や自動車電話の普及が急速に進みました。そんな中、「030(と040)で始まる10桁では番号が逼迫(ひっぱく)しそう」という意見が出てきました。そこで郵政省(当時)は1996年1月、携帯電話番号の割り当て方法を以下のように変更しました。

- 新たな距離識別番号として「080」「090」を導入

- 距離識別番号と事業者識別番号(計5桁)をまとめて事業者単位で割り当てる制度に

ここで、現在の携帯電話番号でもよく使われる「080」「090」が初登場しました。

距離識別番号の廃止(1996年)

新たに080(と090)で始まる番号が導入された携帯電話ですが、携帯電話の契約数増加は爆発的で、あっという間に番号の枯渇を迎えることが予想されました。

一方、従来の携帯電話/自動車電話番号(以下まとめて「携帯電話番号」)は距離識別番号を含んでいました。これはNTT(現在のNTT東日本/NTT西日本)の電話交換局の設備上の都合によるもの……だったのですが、設備のリプレースによってわざわざ距離識別番号を付けなければならない状況はおおむね解消していました。

そこで郵政省(当時)は1996年9月、さらなる割り当て方法の改定を実施し、以下のようにしました。

- 距離識別番号を廃止し、番号の冒頭5桁を事業者単位で割り当て

- 番号の冒頭3桁は「010」「020」「030」「040」「080」「090」とする

- 冒頭3桁に続く2桁で事業者を識別することは変わらず

- 「050」「060」はPHS用に割り当て済み(※4)

(※4)PHSは1995年7月から順次サービスを開始している(こちらは当初から距離識別番号を利用せず、番号の冒頭5桁を事業者単位で割り当て)

これに伴い、全ての事業者において携帯電話番号の一部変更が発生しました。

携帯/PHS「11桁化」(1999年)

距離識別番号を廃止した後も、携帯電話の契約数は“うなぎ登り”でした。ここまでの番号制度変更は、10桁の番号の範囲内で利用できる範囲を広げるようにやりくりしてきたのですが、それでも“足りない”ことが目に見えていました。

そこで郵政省は1999年1月から携帯電話とPHSの電話番号を“11桁化”することにしました。その方法は以下の通りです。

- 携帯電話の番号冒頭は「090」、PHSの番号冒頭は「070」に統一

- 既存の番号については、2桁目の数字を「090」「070」に続けて付ける

- 例えば「030」で始まる番号は「090-3」、「080」で始まる番号は「090-8」に

- 既存の番号については、2桁目の数字を「090」「070」に続けて付ける

- 事業者の識別は「090」「070」に続く“3桁”の番号で行う

- この3桁に続く番号(4桁目)は「0」で始めない(別サービス用に予約)

11桁化は、事業者を識別する番号の桁数を2桁から3桁に増やすことで行われました。既存の携帯電話/PHS番号は、2桁目の数字を事業者識別番号の先頭に付ける形で変換できます。当時は「携帯、PHS、11ケター」という歌のCMがよく流れていました。

この11桁化をもって、携帯電話/PHS番号の“激変”は落ち着くことになります。ただ、その後も携帯電話/PHS番号の不足傾向は続くことになり、総務省は以下の取り組みを行っています。

- 2002年3月:携帯電話用に「080」で始まる番号の利用が可能に

- 2013年11月:「070」で始まる電話番号のうち、「070-5」「070-6」で始まるもの以外を携帯電話に割り当て

- 2014年10月:MNP(携帯電話番号ポータビリティ)制度の対象にPHSが加わる

- MNPにより、「070-5」「070-6」で始まる番号も携帯電話で利用可能に

- MNPにより、「080」「090」で始まる番号もPHSで利用可能に

- 電話番号だけで携帯電話かPHSかを識別できなくなった

ちなみに、1999年の改定で使われなくなった冒頭番号(080を除く)は、以下のように処遇されています。

- 010:国際電話を行う際の識別番号(2001年〜)

- 020:無線呼び出しサービス番号(1999年〜)/データ通信専用携帯電話番号(2017年〜)

- 「020-4」で始まる11桁は無線呼び出しサービスに割り当て

- 「020-1〜3」「020-5〜9」で始まる11桁はデータ通信専用携帯電話に割り当て

- 「0200」で始まる14桁はデータ通信専用携帯電話に割り当て(2019年〜)

- 030:未使用

- 040:未使用

- 050:特定IP電話の加入者識別番号(2003年〜)

- 「特定IP電話」は、番号による加入者識別機能を備えるIP電話で、加入者の位置(発信場所)の特定機能や緊急通報機能を持たないもの(※5)

- 「050」を含む冒頭7桁を事業者単位で割り当て(050の次の4桁で事業者を識別可)

- 060:FMCサービス用番号(「060-0」で始まる番号)

- FMC(Fixed Mobile Convergence)サービス用に割り当てていたが、現在は利用する事業者なし

- 「060-1〜9」で始まる番号は用途保留

(※5)位置特定や緊急通報が可能なIP電話は「光IP電話」として区別されており、固定電話とおおむね同じルールで電話番号を割り当てる

ここでポイントとなるのが、未割り当ての「060-1〜9」で始まる番号です。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

携帯電話用に「060」を新規採用――総務省が「電気通信番号計画」を一部変更 パブリックコメントを募集

携帯電話用に「060」を新規採用――総務省が「電気通信番号計画」を一部変更 パブリックコメントを募集

固定電話のIP化が進んだことに伴い、総務省が「電気通信番号計画」を一部変更することになった。携帯電話目線では、携帯電話番号に「060」が追加されることがポイントだ。 「MVNOへの電話番号割り当て」で何が変わる? 格安SIMの機能拡張につながるが、課題も

「MVNOへの電話番号割り当て」で何が変わる? 格安SIMの機能拡張につながるが、課題も

1月20日に、MVNOへの電話番号割り当てを可能にする「電気通信事業法施行規則」などの一部改正が決まった。一方で、現状でも、MVNOで音声通話やSMSなどのやりとりに、電話番号は利用できる。MVNO自身に割り当てられることで、どのような変化があるのか、MVNO委員会に聞いた。 総務省が「電気通信番号制度の在り方」を情報通信審議会に諮問 MVNOへの音声用携帯電話番号の直接付与を検討へ

総務省が「電気通信番号制度の在り方」を情報通信審議会に諮問 MVNOへの音声用携帯電話番号の直接付与を検討へ

武田良太総務大臣が、情報通信審議会に「電気通信番号制度の在り方」を諮問した。現在はMNOにのみ割り当てている音声用携帯電話番号をMVNOに直接割り当てる是非や、固定電話番号を使った電話転送サービスに対する状況チェックが行われる予定だ。【訂正】 スマホの値引きは「原則最大4万円」だが8万円以下の機種は半額まで 総務省が方針変更

スマホの値引きは「原則最大4万円」だが8万円以下の機種は半額まで 総務省が方針変更

総務省の電気通信市場検証会議に付属する「競争ルールの検証に関するワーキンググループ(WG)」が取りまとめを進めている「競争ルールの検証に関する報告書(案)」に対するパブリックコメントが公表された。一部の大手キャリアやMVNOからの意見を受けて、利益提供(≒端末代金の値引き)の上限額に関する提言が訂正されることになった。 総務省が携帯電話に関する3つの「ガイドライン/指針」の改定案を提示 パブリックコメントを募集中

総務省が携帯電話に関する3つの「ガイドライン/指針」の改定案を提示 パブリックコメントを募集中

総務省が、携帯電話事業に関連する3つのガイドライン/指針の改訂を行う。それに先立って、12月5日まで改訂案に対するパブリックコメント(意見聴取)を募集している。