「スマホカメラと生成AI」に潜む“深刻なリスク” 写真の信頼性を保つために必要なこと(2/2 ページ)

スマホカメラにおける生成AIの現状と、起こりうる問題を考察する。AIを用いることでズームの劣化を抑え、不要な写り込みを消せるが、不自然な補正になるケースもある。報道、裁判、学術研究など“真実性”が求められる分野では深刻なリスクをはらむ。

生成AIが介入した写真を見抜く方法 Pixelが実装した仕様に注目

この問題を考える上で重要なのが、ユーザーと社会全体に対する倫理的な配慮だ。現時点では、写真において生成AIがどこまで介入したのか分からないものが多い。今後も高度に進化していくと考えられる画像生成AIが「加筆した写真」を、専門知識のない人が見極めるのは困難だ。

また、AIが介入した時点で、写真は「記録」ではなく「創作」に変質する。レタッチなどと同様に意図のあるアート表現なら許容されるが、記録媒体としては改ざんと見なされかねない。

もちろん、利用者自身が「これはAIで加工されたもの」と自覚しなければ、虚偽情報の拡散につながる。こうした懸念を放置すれば、AIで生成された写真や動画が事実として受け止められ、SNSにとどまらない範囲で誤解やフェイクニュースの温床になる恐れがある。

そのような懸念もあってか、現在、各国や業界団体は生成AIの利用に関するルール作りを急いでいる。特に写真・映像分野では「コンテンツの真正性」をどう担保するかが大きなテーマとなっている。

例えば、AdobeやGoogle、ソニーなどが参加するC2PA(Coalition for Content Provenance and Authenticity)では、写真や映像に“生成AIの介入履歴”を埋め込み、ユーザーが確認できる仕組みを推進している。これにより、画像ファイルを開けば「AI補正あり」「生成AI要素あり」といった透明性が担保される。

実はPixel 10シリーズは標準カメラアプリに、C2PAコンテンツクレデンシャルを実装した世界初のスマートフォンとなっている。Pixel 10では写真撮影時に生成AIによる補正が行われた際に、AI処理前の画像も同時に出力される。編集マジックなどをはじめ、AI処理が行われた写真や画像、動画には「AI処理済み」の情報が埋め込まれ、利用者が判別できる。

写真や動画が共有される際にもコンテンツクレデンシャルが付与されることで、信頼性を担保できるとしている。

この他、各国の規制という面では、欧州連合(EU)はAI規制法案(AI Act)の中で、生成コンテンツには「AIで作られたことを明示する義務」を課す方向にある。報道写真や広告素材に対しても、AI介入の有無を表示するルール化が進む可能性が高い。

一方、日本では生成AIに対する明確な規制はまだなく、メーカーやプラットフォームの自主的な取り組みに任されている状況だ。しかし、生成AIが日常的に使われる今こそ、国際基準にのっとったガイドライン作りが求められるだろう。

生成AIサービスを提供する側に求められる責任

これはスマホメーカーに限らず、写真に生成AIを用いて付加価値を提供するソフトウェアを開発する企業は、利便性や精度を追求するだけでなく、ユーザーに対する説明責任を果たす必要があると考える。

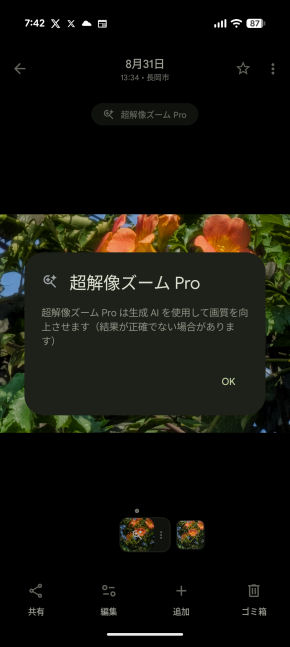

例えば撮影、編集した写真に「AI生成あり」とメタデータに記録すること。撮影、編集時に「生成AIを利用中」と画面に表示するというように、AIを使っていることをユーザーに示すことが重要だ。

このような仕組みがなければ、ユーザーは“記録された事実”と“AIが描いた虚構”を区別できなくなる恐れがある。

特に、われわれが日常的に最も利用するカメラはスマートフォンになる。AIによるさらなる進化には期待したいが、今後は利便性と透明性という、相反する課題をどう両立させるかが最大のテーマになると考える。

Pixelのカメラコーチ機能やGalaxyのフレーミングアシストは、写真そのものには介入しないAIアシストという意味で非常に有効だ。一方でC2PAクレジットの埋め込みなどの事実を改ざんしない仕組みの整備も改めて必要だと感じた。「写真は真実を写すもの」という前提が崩れたら、その信頼性は大きく揺らぐ。

ユーザーは写真に生成AIが活用された可能性を考慮すること、メーカーは生成AIの適用をユーザーに明示することが必要になる。生成AIに対する規制とルール作りの整備も重要になる。これら3つがそろって初めて、生成AIと写真がうまく付き合える時代を迎えられるのではないだろうか。

著者プロフィール

佐藤颯

生まれはギリギリ平成ひと桁のスマホ世代。3度のメシよりスマホが好き。

スマートフォンやイヤフォンを中心としたコラムや記事を執筆。 個人サイト「はやぽんログ!」では、スマホやイヤフォンのレビュー、取材の現地レポート、各種コラムなどを発信中。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

こんや皆既月食を「Pixel 10 Pro」で撮りたい理由 “スマホの限界”説を超えられるか

こんや皆既月食を「Pixel 10 Pro」で撮りたい理由 “スマホの限界”説を超えられるか

2025年9月8日の未明、日本で皆既月食が見られる。国立天文台によると、2022年11月8日以来、約3年ぶりだという。前回は「スマホカメラの限界」で撮影できなかった。こんやは「Pixel 10 Pro」の“100倍ズーム”で再挑戦だ。 「Pixel 10/10 Pro」実力検証 スマホ体験を変える2つの新機能、驚きの「100倍ズーム」は使える?

「Pixel 10/10 Pro」実力検証 スマホ体験を変える2つの新機能、驚きの「100倍ズーム」は使える?

8月28日に発売されるPixel 10シリーズをレビューする。ハードウェアの進化以上に大きいのが、Tensor G5を生かしたAIの進化だ。肩透かしを食った機能もあったが、実用性の高い新機能もあった。カメラはプロモデルが備える、最大100倍のズームも試した。 「Galaxy S25 Ultra」のカメラは100倍大望遠で富士山の登山道も撮れる! カメラの使い分けがポイント

「Galaxy S25 Ultra」のカメラは100倍大望遠で富士山の登山道も撮れる! カメラの使い分けがポイント

サムスン電子のハイエンドモデル「Galaxy S25 Ultra」が出た。カメラ視点でいうと、超広角カメラ“も”約5000万画素センサーとなったことで、撮影の幅が広がった。「Sペン」のBluetooth機能が非搭載となったことは残念だが、それはそれとして楽しいカメラであることには変わりない。 中国スマホが“とある場所”で「消しゴムマジック」を使えないワケ 実際に検証してみた

中国スマホが“とある場所”で「消しゴムマジック」を使えないワケ 実際に検証してみた

Google Pixelの新機種が登場し、AIを用いた編集機能がテレビCMでアピールされるなど、注目を集めている。このような機能は他メーカーの機種でも利用できるが、実はメーカーによっては「編集できない」被写体がある。中国の“とある場所”で撮影した写真で試してみた。 「消しゴムマジック」はPixelだけではない! GalaxyやXiaomiの“消しゴム”機能と比較してみた

「消しゴムマジック」はPixelだけではない! GalaxyやXiaomiの“消しゴム”機能と比較してみた

近年Google Pixelシリーズの「消しゴムマジック」がテレビコマーシャルなどで話題となっているが、似たような機能が他社のスマートフォンにもある。今回は他社の同様な機能と「消しゴムマジック」を比較してみることにする。