要求定義のあいまいさが人材不足を引き起こす:2015年問題の本質を探る(1/2 ページ)

IT開発者の人材不足が叫ばれているが、ではオフショアが進むのか、と言うとそうもいかないようである。その要因は日本特有の要求定義のあいまいさにあるようだ。

前回は2015年問題の原因として、ユーザー企業のスクラッチ開発偏重姿勢を取り上げた。スクラッチ開発が多いため、IT企業側は受託開発が多くなる。受託開発要員が自社内で不足しているのであれば、人材余裕のある海外や国内の地方の人材を活用すればよい。しかし、活用できていないのが実態だ。

なぜ、活用できないのだろうか? 今回は、そのユーザー企業側原因を探り、解決策を提言する。

常駐型受託開発を望むユーザー企業のIT部門

日本のユーザー企業は前回見たように、スクラッチ開発を好む傾向が強い。そのため、受け手側のIT企業の売上の大半は受託開発が占めている。

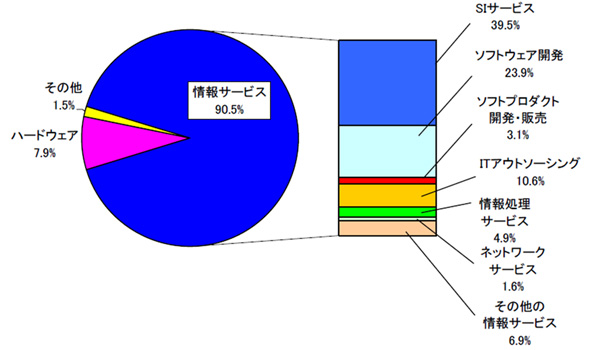

情報サービス産業協会の調査では、売上全体の90.5%を情報サービスが占め、その39.5%がSIサービス、ソフトウェア開発が23.9%を占めている(図表1参照)。売上全体で見ると、SIサービスが35.7%、ソフトウェア開発が21.6%、合計57.3%になる。情報サービスの中のSIサービスにはSIの中のハードウェア販売は含まれないため、その中身はソフトウェア受託開発であると推察できる。従って、日本のIT企業の売上高の6割近くは受託開発であると言える。

受託開発には大きく2つの方法がある。持帰り型と常駐型である。

持帰り型とは、ユーザー企業の書いた要求定義書をIT企業に渡し、IT企業は自社に戻って自社内で開発を行う。IT企業は自社内に開発環境を整備する必要があるが、社内で他のプロジェクトに従事している社員からアドバイスを得たり、与えたり、複数のプロジェクトを兼務することも可能であり、1人あたりの開発効率を上げることができる。また、著作権を留保したソフトウェアの再利用や自社開発方法論を活用してさらに開発効率を上げることができる。ネットワークを活用すれば、人件費の安い海外や遠隔地に自社オフィスを設置することも可能であり、コスト削減を図ることもできる。

これに対して、常駐型は顧客のオフィスに常駐し、顧客の環境で開発作業を行う。直接顧客からの指示で作業を行うと派遣になってしまうが、実際には顧客と密に相談しながら開発を行うことが多く、口頭で顧客から依頼を受けることも多い。

また、常駐する技術者はその顧客の仕事しかできず、他のプロジェクトに従事している自社社員からアドバイスを得たり、与えたりすることも少なく、自社の持つソフトウェアや開発方法論も活用できないことが多い。また、顧客オフィスの近くに居住させる必要があり、遠隔地に自社オフィスを持つと出張費がかさむため、顧客本社の多い都市圏に本社を置くIT企業も多い。

日本の受託開発の大半は常駐型であると推察できる。なぜなら、持帰り型受託開発であるオフショア開発やニアショア開発が活用できていないからである。

なぜ、オフショア開発が活用できないのか

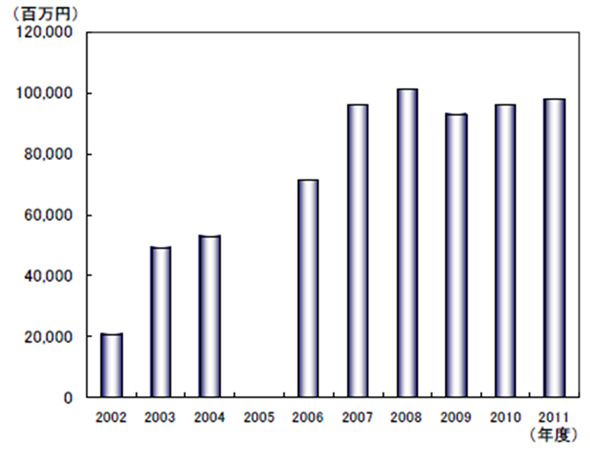

日本のIT人材が不足しているのであれば、海外のIT人材を活用すればよい。ところが、海外のIT人材を活用するオフショア開発の活用は進んでいない。IT人材白書2013によれば、2007年〜2011年にかけて横ばい状態が続いている(図表2参照)。オフショア開発の活用の阻害要因としては、言語と文化の違いが挙げられる。

言語の異なる海外で開発を行うためには、要求定義書に対する解釈の違いや誤った理解が発生しないように、言葉を明確に定義し、詳細な記述が必要になる。日本人の開発者を前提に書かれた要求定義書をそのまま翻訳したのでは、あいまいな部分が多く、解釈の相違や誤った理解を生みやすい。海外の開発者に開発を依頼するには、海外開発者が読むことを前提にして書かれた要求定義書が必要になる。

文化の相違も大きな障害になる。納期や品質に対する意識は国ごとにより異なる。求める内容は全て文書化し契約する必要がある。「言われたことしかやらない」と海外技術者を批判する方がいるが、「言われたこと以外はやっていけない」という文化を持つ国は多い。やってほしいことは契約条項に入れないと実施されない。

これら言語や文化の違いが海外IT人材の活用を難しくしているのであれば、同じ言語・文化を持つ国内の地方にあるIT企業を活用すればよい。ところが、地方のIT企業を活用するニアショア開発もあまり活用されていない。

なぜ、ニアショア開発を活用できないのか

ニアショア開発の活用が進めば、本社を東京に置く必要はなく、地方に本社を持つ企業が多くなるはずである。

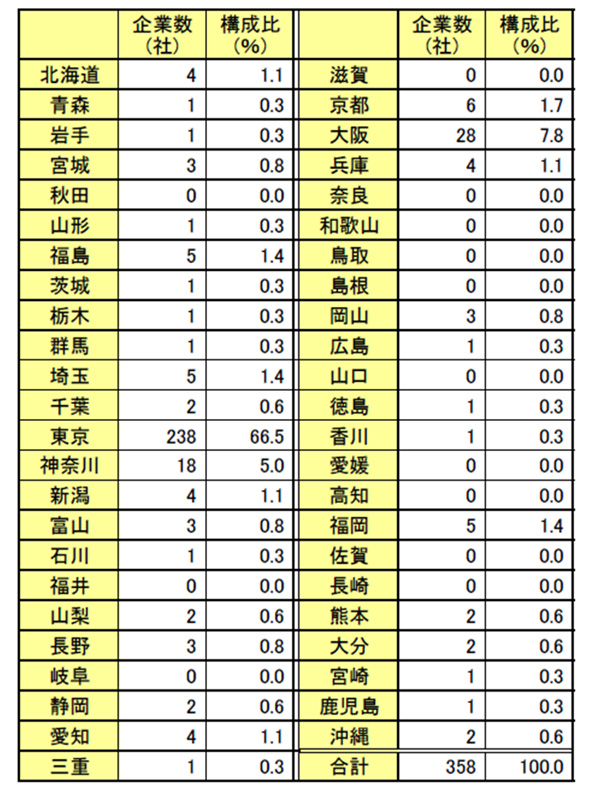

ところが、前掲の情報サービス産業協会の調査では、IT企業の本社の66.5%は東京にあり、千葉・埼玉・神奈川を加えた首都圏には、73.5%のIT企業の本社がある(図表3参照)。まさに一極集中状態にある。

もちろん、情報サービス産業協会に加盟している企業が大企業中心であり、地方のIT企業の中には、地元本社だけではなく、東京に東京本社を置いている企業もあるので、そのまま実態として捉えるのは問題だと思うが、東京を中心とした首都圏に集中していることに変わりはないだろう。

特に、ニアショア開発の拠点として取り上げられることが多い北海道・沖縄だが、ここに本社を持つ企業は1.7%しかない。これらの企業もニアショア開発しているかどうかは分からない。以前、沖縄に本社を持つIT企業の社長から次のようなことを聞いたことがある。「社員の家族から怒られたことがあります。家族がいる沖縄で働かせたいから、あなたの会社に入れたのに、娘は東京のお客さまの仕事で東京へ行ったきり帰ってこない。これでは、東京の会社に入れたのと同じだ」と。

なぜ、ニアショア開発は活用されないのだろうか? ニアショア開発を行うためには、要求定義書を明確に記述する必要がある。同じ日本人に開発を委託するので、オフショア開発よりはハードルは低いが、やはり、あいまいさのない要求定義書を書く必要がある。あいまいな部分があると、内容の確認を頻繁に行う必要があり、顧客との距離の遠さがマイナス要因になる。最悪、十分な確認をせずに開発をしてしまい、作り直しになることもある。

あいまいさのない要求定義書が書けないために、持帰り型開発よりも常駐型開発がユーザー企業で好まれ、そのため、開発効率は上がらず、IT企業のIT人材不足を引き起こしているのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- SMBC日興証券が「パスキー」で口座乗っ取り対策 約5カ月で実現したのはなぜ?

- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃

- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明

- 生成AIの記憶機能を悪用して特定企業を優遇 50件超の事例を確認

- 日本IBMのAI戦略“3つの柱” 「制御できるAI」でレガシー資産をモダナイズ

- アサヒGHDがランサムウェア被害の調査報告書を公開 152万の個人情報が漏えいの恐れ

- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路

- 人材水準を4段階で評価 「サイバー人材フレームワーク」案の意見公募を開始

- 「英数・記号の混在」はもう古い NISTがパスワードポリシーの要件を刷新

- 「AI前提」の国家戦略と「思考停止」の現場 大半の企業で“何も起きない”未来を予見