日本IBMのAI戦略“3つの柱” 「制御できるAI」でレガシー資産をモダナイズ:2026年はAIで「具体的な成果」を

日本IBMがAI戦略を発表した。2026年はシステム開発、業務プロセスにAIを本格的に導入する元年と位置付け、開発支援ツールやガバナンスを実装したAI基盤の提供を開始する。特にハイブリッド環境が多い大企業のAI推進が強みと語る同社が、具体策を記者会見で語った。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

顧客はAIに「具体的な成果」を求めている

日本アイ・ビー・エム(以下、日本IBM)は2026年2月10日、都内で「AI戦略説明会」を開催した。スピーカーとして登壇した、同社取締役副社長執行役員 兼 Chief AI Officer(CAIO)の村田将輝氏は冒頭、AIに対する市場の関心が劇的に変化していることを述べた。

「1年前、お客さまの関心は『AIで何ができるか』という問いが中心だったが、今は『AIでどのような成果を出すか』という測定可能な価値への期待に移行している。当社は顧客の期待に応えるべく、具体的な成果を出すことにこだわった戦略を推進する」

村田氏によれば、現在のIBMは「フライホイール」(弾み車)を回すように、顧客との信頼関係を根幹とし、戦略事業へのポートフォリオ変革やイノベーション投資、エコシステムの拡大を全従業員で追求している状況だという。

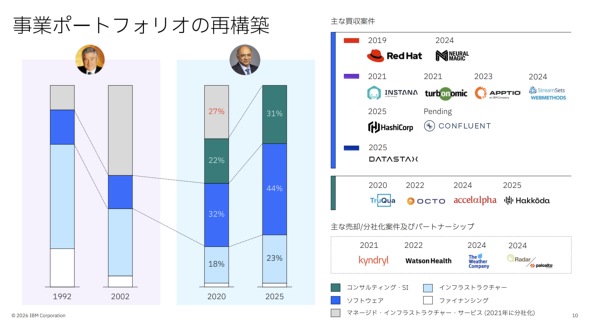

事業ポートフォリオ変革は急ピッチで進められている。2019年のRed Hat買収をはじめ、2025年には生成AIに対応する分散データベース企業Datastaxを手に入れ、ソフトウェア事業を拡大。グローバルの収益のうち、44%をソフトウェアが占めるに至った。

そして、この事業資源をIBM自身が活用する「IBM as Client Zero」によって、まずは自社のAI変革を推進している。クリシュナ氏の「IBMを世界で最も生産性の高い企業にする」という号令の下、2023年から開始されたこのプロジェクトは、2025年末時点で45億ドル(約7000億円)の節減効果をたたき出した。

現在、IBM内の全ワークフローの35%にAIが導入され、155種類の実用ユースケースが稼働している事実は、AIがもはや実験段階ではなく実務の基幹であることを示している。村田氏は「AIを拡大し、お客さまの企業価値を圧倒的に引き上げることを2026年の戦略方針に据え、自社の変革事例を武器に顧客の信頼されるパートナーを目指す」と説明した。

「制御できるAI」によるレガシーモダナイズ

自社での実績を背景に、顧客サービスの成長を推進するIBMが採る具体的なAI戦略は、「IT変革のためのAI」「ビジネス変革のためのAI」「AI統合基盤」の3つを柱とする。

村田氏はまず「IT変革のAI」について、現代のシステム開発において「AI駆動開発」に至る流れを3つの区分で整理した。すなわち、非エンジニア向けに自然言語からコードを生成する「バイブコーディング」、高スキルエンジニアがAIと共同作業を行う「ハイブリッド」、そして同社が最も注力し、リーダーシップを狙う「仕様駆動開発」である。

仕様駆動開発とは、単にコードを生成するのではなく、仕様を文書化して唯一の基準とし、AIがそれに基づいてコードやテストケースを生成する手法だ。運用時の負荷が大きくなるバイブコーディングとは対極の設計思想だ。仕様駆動開発により、保守性が高く技術的負債の少ない、大企業向けの重要システム開発が可能になるというのがIBMの主張である。

仕様駆動開発の実現に向け、IBMは2025年にAnthropicと提携し、同社のLLM「Claude」を自社のソフトウェアに組み込むと発表した。

そして、このAI開発形態を支える主要ツールとして開発者との接点を担うのが、AIエージェント駆動の開発支援パートナー「IBM Bob」(以下、Bob)だ。開発者がBobに自然言語で質問したり、指示したりすることで、要件定義やコード生成、テスト、本番環境適用といったタスクを自動化できる。Bobは先行アクセスを経て2026年3月にSaaS版、9月までにオンプレミス版の提供が予定されており、開発者は仕様と品質管理に集中できる環境が整う。

村田氏は、Bobの最大の特徴は「エンタープライズ志向」にあると述べる。市場の多くの製品がエージェントの自律性を重視する中、IBMは「統制のある、制御ができる自律性」を設計思想の根幹に置いている。安全性や監査性、再現性が求められる重要システムにおいて、人間がボトルネックにならないよう品質要件を構造化し、AIが生成した成果物を厳格にレビューし統制する仕組みを組み込んでいる。

公開に先立ち、同社の20年来のパートナーであるイグアスが技術検証を実施し、Bobの有効性が示された。銀行や製造業の基幹業務を支える業務コンピュータである「IBM i」(旧AS/400)のRPG言語による検証では、アプリ開発工数を全体で38%削減できたという。

村田氏は「“2025年の崖”の本質はハードウェアではなく、技術的負債とスキル継承の問題であり、レガシーをモダンな言語へリライトするだけでは解決しない。この課題に対し、Bobがレガシー資産と次世代をつなぐ架け橋になる」と語った。

約1年前からIBMが自社内で進めているAI駆動開発では、9000名の開発者がBobを活用し、平均45%の生産性改善を経験したという。

日本IBMは2027年以降、顧客のシステム開発プロジェクト全体に対する効果として、工数を35%、期間を30%削減する目標を掲げている。そのために2026年1月に、数千名のエンジニアを対象に組織再編を実施。業界別にサービスとデリバリーの組織を統合した。今後全ての開発プロジェクトに、このAIによる仕様駆動開発を採用するとしている。

「2026年は、エンタープライズ向けシステム開発のパラダイムが、過去40年で最も変わる年になると考えている。現在、20のプロジェクトをお客さまと進めている」と村田氏は説明した。

業界知識を組み合わせてAIの能力を生かし切る

戦略の第2の柱である「ビジネス変革のためのAI」では、専門分野を横断したエンド・ツー・エンドのワークフロー再構築を目指している。日本IBMは自社の「Client Zero」の経験から得た160種類以上のソリューションアセットを顧客に提供しており、現在は80弱のプロジェクトが同時並行で進行している。

村田氏がここで解決すべき課題として挙げたのが「AIエージェントのトリレンマ」である。正確性、柔軟性、速度という3要素を同時に満たすことは技術的に極めて困難であるが、日本IBMはインフラからミドルウェア、アプリケーションまで全方位的な技術力を結集し、この構造的課題を克服しつつあるという。

会見ではその一例として、対話型コンタクトセンターのデモが公開された。ユーザーからの割り込みや不意な質問、前の手順への差し戻しといった「逸脱」に対しても、AIエージェントが速度と正確性を損なうことなく柔軟に対応する様子が示された。

このシステムの背後で動くAIエージェントの開発を主導した、日本IBMの鳥井卓氏(理事 AIエージェント事業部長)は、「例外的な問い合わせに対して素早く正確な応答を返すためには、ソフトウェアだけでは限界がある。基盤を含めたトータルのチューニングが不可欠だ。この開発では、センター運営の事業者と綿密に連携し、運用ノウハウを詰め込んで、実用レベルの性能を実現している」と語った。

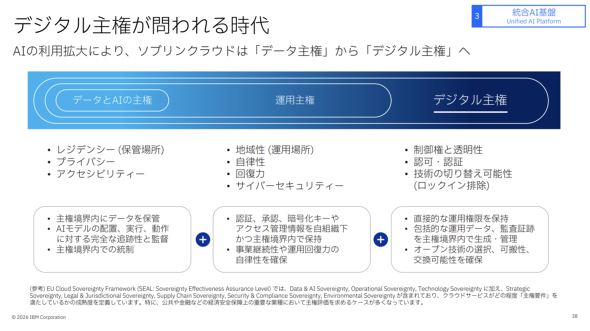

AI戦略の第3の柱は、AI開発を支える「統合AI基盤」の構築だ。現在、企業では部門ごとにバラバラに生成AIが導入される「AIエージェントの野良化」がリスクとして浮上している。データ侵害時の監査証跡の欠如やアクセス権の不透明さは、大企業での利用において致命的だ。これに対しIBMは、オープンな業界標準に準拠しつつ、強固なガバナンスと「デジタル主権」を確保するアーキテクチャを提唱している。

デジタル主権とは、単にデータの保管場所を問う「データ主権」にとどまらず、アクセス権の制御やログの保持、そして特定のベンダーに縛られない「技術の切り替え可能性」を確保し、保証することを指す。特に、公共や金融などの経済安全保障に関わる業種で求められる考え方だ。

このニーズに応える新ソフトウェア「IBM Sovereign Core」は、ガバナンスをソフトウェアブロックに組み込むことで、企業が完全な形で運用管理を達成できるよう支援するものである。

経営者向けワークショップでAI開発を推進

これら3つの重点領域を加速させる土台として、村田氏は「IBM AI Lab Japan」(以下、AI Lab)のアップデートと、企業支援体制に言及した。東京ラボラトリー内に設置されたAI Labは、次世代半導体を開発するハードウェアセンターと、IBM Sovereign Coreなどを開発するソフトウェアセンターの2つの拠点を擁し、日本企業特有のニーズに合わせた製品を開発している。

また、組織の変革においては、企業文化そのもののアップデートが不可欠であると村田氏は話す。AI Labでは経営層向けのワークショップを実施。IBMがグローバルで実施する幹部研修プログラムを、日本企業向けにアレンジしたリーダーシッププログラムとして提供している。

さらに顧客との提携についても、単なる技術提供ではなく、成果とリスクを共有する「成果コミット型」のパートナーシップを拡大させており、既に東北電力やJCBといった企業との変革が始まっている。

ただし、リーダーや組織のマインドが変わったとしても、AIによる新たな手法が自社に適用できなければ導入は不可能だ。まして大企業のミッションクリティカルなシステムではしっかりした実証実験が必要だ。同社では経営層向けワークショップと並行して、現場エンジニア向けのPoC環境の提供も強化する。

AI Labのプロジェクトリーダーを務める竹田千恵氏(理事 AI Lab推進事業部長)は、「開発者向けに30日間のフリートライアルを提供し、AI駆動開発のイメージをつかんでもらう。GOが出ればテスト環境で開発を進め、企業規模や適用領域にもよるが、半年〜1年程度での本番稼働を想定している」と語る。

日本IBMのAI戦略は、大企業の実態であるハイブリッド環境を手堅くモダナイズし、業務を効率化するためにAIを活用する道筋を示している。派手さはないが、企業にとって成功時のインパクトは非常に大きい。村田氏は「エンタープライズで最後に残った基幹システムのコアな部分をどう保守するか、この課題を解決する最後のピースとしてBobを投入できることにワクワクしている」と語る。

IBM自身が40年ぶりの変革とうたう、開発領域の本格的なAI導入の方法論が顧客に支持されるかどうかは、2026年に具体的な成果が出せるかにかかっている。

関連記事

「2026年に取りたいIT資格」1位は“あのベンダー資格” 読者調査で読み解くトレンド

「2026年に取りたいIT資格」1位は“あのベンダー資格” 読者調査で読み解くトレンド

IT産業の拡大に伴い、資格取得への関心が高まっている。現代のエンジニアやビジネスパーソンが「次に狙うべき」資格は何なのか。読者アンケートの結果から、今選ばれている資格のトレンドと、実務で本当に役立つ資格を明らかにする。 「コーディングはAI任せ」でエンジニアは何をする? AWSが示す、開発の新たな“主戦場”

「コーディングはAI任せ」でエンジニアは何をする? AWSが示す、開発の新たな“主戦場”

ビジネスでの生成AI活用が進む中、特にコーディングエージェントの進歩が著しい。AWSの年次イベントで語られた内容を基に、AI時代におけるエンジニアの役割の変化と、急速にあいまいになりつつあるビジネス職との境界線について考察する。 “AIエージェントの次”のトレンドは何か Gartnerが描く未来志向型インフラのハイプ・サイクル

“AIエージェントの次”のトレンドは何か Gartnerが描く未来志向型インフラのハイプ・サイクル

Gartnerは、日本の未来志向型インフラ・テクノロジーに関するハイプ・サイクルを発表した。AIエージェントや完全自動化など9項目を新たに加え、2030年を目標とした産業変革の指針を提示している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃

- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路

- 富士通、ソブリンAIサーバを国内製造開始 自社開発プロセッサー搭載版も

- Googleが「AI Threat Tracker」レポートを公開 Geminiを標的にした攻撃を確認

- シャドーAIエージェントを検出 Oktaが新機能「Agent Discovery」を発表

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- SOMPOグループCEOをAIで再現 本人とのガチンコ対談で見えた「人間の役割」

- 「AI前提」の国家戦略と「思考停止」の現場 大半の企業で“何も起きない”未来を予見

- AIエージェント普及はリスクの転換点 OpenClawを例に防御ポイントを解説

- 生成AIの記憶機能を悪用して特定企業を優遇 50件超の事例を確認

日本IBM 取締役副社長執行役員 兼 CAIOの村田将輝氏(出典:筆者撮影)

日本IBM 取締役副社長執行役員 兼 CAIOの村田将輝氏(出典:筆者撮影)