人型の“抱き枕ロボ”で遠距離恋愛を支援 金沢工大が提案 関係をあたためられる仕組みとは

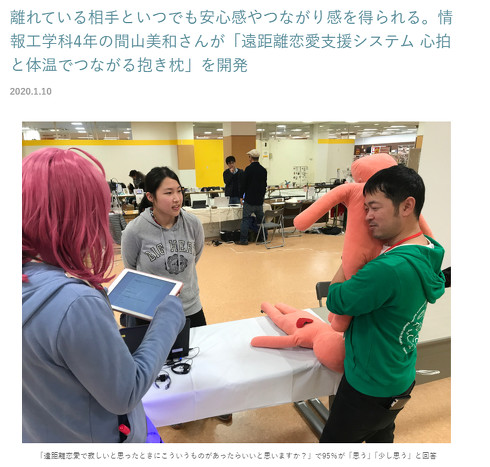

遠距離恋愛支援システム──金沢工業大学中沢実研究室では、そんな研究をロボット専門展示会「Japan Robot Week」で展示している。ロボットを通して、遠距離恋愛中のカップルのコミュニケーションをサポートする仕組みについて、話を聞いた。

遠距離恋愛支援システム──金沢工業大学中沢実研究室では、そんな研究をロボット専門展示会「Japan Robot Week」(9月18〜20日開催)で展示している。ロボットを通して、遠距離恋愛中のカップルのコミュニケーションをサポートする同システムは一体どのような仕組みなのか。研究発表した坂下水彩さんに話を聞いた。

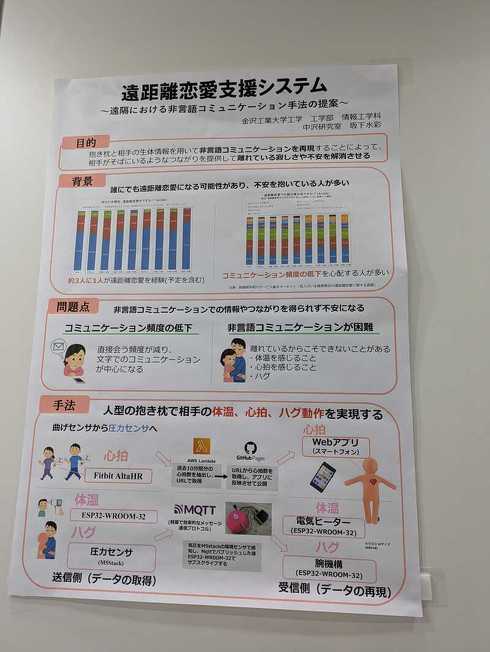

遠距離恋愛支援システムが提案するのは、人型の抱き枕ロボットだ。このロボットをペアで用意し、片方を抱きしめることで、ロボットに内蔵した圧力センサーがそれを感知。もう一方のロボットにそのデータを送ることで、抱きしめ返すという仕組みだ。これを遠距離恋愛中のカップルの自宅などに置くことで、会話や文字以外の“非言語コミュニケーション”を実現する。

ハグをし返す機能以外にも、パートナーの心拍や体温も再現する仕組みも。例えば、スマートウォッチ「Fitbit」で取得した心拍をスマートフォンのWebアプリに転送。ロボット胸部のポケットにそのスマホを入れることで、パートナーの心拍音を「ドクン、ドクン」という音で再現できる。他にも電気ヒーターを内蔵しており、人肌に近いぬくもりを感じられる機能もある。

同研究室がこの研究を始めたのは2018年。当時の研究担当者が実際に遠距離恋愛をしていたことから着想を得たという。現在研究を担当する坂下さんは「誰でも遠距離恋愛になる可能性があり、不安を抱いている人が多い」と説明。遠距離恋愛時にはコミュニケーションの頻度が低下し、文字中心のやりとりになることから、つながりが得られず不安になりやすくなると指摘する。

今回の坂下さんの研究ではロボットの腕部分を改良。圧力センサーを改良し、ロボットの腕の接地面積を増やしてハグをより感じられるようにした。また、今後はカメラを搭載することで“顔認識で特定の人物のみにハグを返す仕組み”も検討中であるという。坂下さんはこの研究の目標として、ロボットの製品化を目指したいと話し、今後も改良を進める方針を示した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

米OpenAI出資のロボット企業、“家庭用人型ロボット”を公開 2024年中に家庭への試験導入へ

米OpenAI出資のロボット企業、“家庭用人型ロボット”を公開 2024年中に家庭への試験導入へ

ロボットスタートアップの米1Xは家庭用ヒューマノイドロボット「NEO Beta」を公開した。 米国の自動運転タクシー、朝4時にクラクションを鳴らしまくる 住民の不満噴出も「苦情を言う相手いない」

米国の自動運転タクシー、朝4時にクラクションを鳴らしまくる 住民の不満噴出も「苦情を言う相手いない」

駐車場に集結したドライバーレスの自動運転タクシーが、早朝にクラクションを鳴らし合い、住民から「眠れない」という苦情が続出する――。そんな騒ぎが米カリフォルニア州サンフランシスコで数週間にわたって続いた。 鉄道設備のメンテナンスに“人型ロボット” JR西が7月から導入 作業ごとに腕の装備を交換可能

鉄道設備のメンテナンスに“人型ロボット” JR西が7月から導入 作業ごとに腕の装備を交換可能

JR西日本は7月から、鉄道設備のメンテナンスに人型ロボットを導入した。ロボットの上半身は人型で、下半身はトラックにつながっている形状。このロボットを導入することで、工事時の作業員の安全性や生産性の向上、人材不足改善などの効果を狙う。 ライフル発射するロボット犬、米海兵隊が実演 “武器化”が進む自律型AI無人機 「操縦者に危険及ばない」

ライフル発射するロボット犬、米海兵隊が実演 “武器化”が進む自律型AI無人機 「操縦者に危険及ばない」

平原を4本足で歩く犬型ロボット。目標を定めると背中に背負ったライフル銃を発射して、金属板の的に次々に命中させた――。米国の防衛技術企業がそんな動画を公開している。 ネコとAIだけが暮らす世界は幸せか? 遊びやエサを与える自律ロボとネコが過ごす実験 英国チームが検証

ネコとAIだけが暮らす世界は幸せか? 遊びやエサを与える自律ロボとネコが過ごす実験 英国チームが検証

英ノッティンガム大学に所属する研究者らは、AIが猫を幸せにできるのかを確かめるため、「クローバー」「パンプキン」「ゴーストバスター」という名前の3匹の猫が、12日間にわたって1日6時間、自律ロボットと過ごした実験の様子を報告した研究を発表した。