日本の百貨店はまた同じ道をたどるのか?:小売・流通アナリストの視点(1/4 ページ)

» 2017年07月20日 06時30分 公開

[中井彰人,ITmedia]

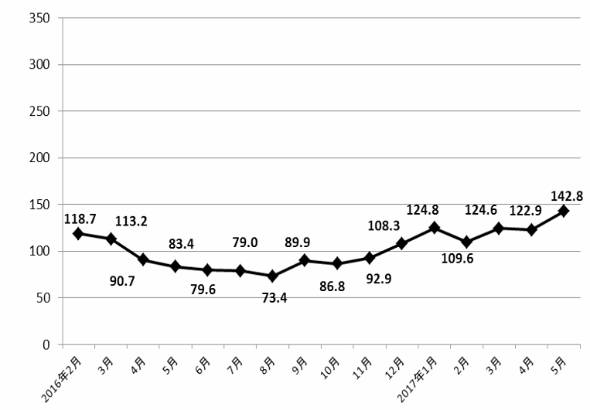

日本百貨店協会の外国人観光客売り上げ・来店動向の2017年6月速報によれば、昨年は頭打ち傾向にあった免税売り上げの対前年比増減が、2016年12月から6カ月連続で増加となった。百貨店業界としては、インバウンド消費の停滞が業績にも影響を及ぼしていただけに、この朗報に一安心といったところであろう。

外国人来店客数については一貫して増加傾向にあるにもかかわらず、減収に陥ったときは、円安終息の影響や越境ECの影響、訪日外国人の旅行スタイルの変化などいろいろな分析がなされ、インバウンド消費は底をついたという懸念が広がった。

インバウンドの足元の復調は喜ばしいことではあるが、インバウンド強化に傾倒し巨大免税ショップ化しつつある百貨店を見ていると、インバウンド消費が一段落したらどうなるのかと思ってしまう。売り上げの95%以上を占める国内市場は、依然として減収基調が続いているからである。

百貨店業界はこれまでもその時々の売れ筋商品を売り場に集約し、取り扱い商品と客層を絞り込むことを繰り返してきた。その結果客離れが進み、ブームが過ぎた後、さらに厳しい減収圧力に苦しむというのが過去のパターンだった。今度も百貨店はインバウンドを追いかけて、国内大衆顧客からさらに縁遠い商業施設になろうとしている。

衰退の本質である大衆顧客が離れていった対策をいまだ見出せてはいない百貨店ではあるが、インバウンドの恩恵が続いている今こそ、大変革の最後のチャンスではないのか。そんな思いで、百貨店の過去を少し振り返ってみたい。

関連記事

ゼンショーが小売スーパーを買収する理由

ゼンショーが小売スーパーを買収する理由

牛丼チェーン「すき家」などを運営するゼンショーホールディングスが小売事業を強化している。昨秋には群馬県の食品スーパー、フジタコーポレーションの買収を発表し、小売事業の売上高は900億円に迫る勢いだ。ゼンショーの狙いとは何か? GMS大量スクラップ時代の風に乗るドン・キホーテ

GMS大量スクラップ時代の風に乗るドン・キホーテ

総合スーパー(GMS)の店舗再生に定評があるドン・キホーテに対し、ユニー・ファミリーマートが業務提携の検討を始めた。なぜドン・キホーテは注目されているのか。その強さの源泉に迫った。 イトーヨーカ堂の反撃は始まっている

イトーヨーカ堂の反撃は始まっている

大手GMS(総合スーパー)が軒並み業績不振だ。ただし、各社の置かれた状況は一律ではなく、起死回生の一手となるカードを持つ企業がいるのだ。それはイトーヨーカ堂である。 今、スーパーマーケットが大転換期を迎えた

今、スーパーマーケットが大転換期を迎えた

流通大手の総合スーパー(GMS)事業の不振や、地方を中心とした業界再編など、日本のスーパーマーケット業界を取り巻く動きが目まぐるしく変化している。特集「スーパーマーケットが生き残る道」では、そうした状況下での各社の取り組みなどを見ていく。 2016年の小売業界はどう動くべきか?

2016年の小売業界はどう動くべきか?

店舗閉鎖、コンビニとの経営統合……。長らく業績が振るわない総合スーパーにとって昨年は大きな転換期だった。そして今後、小売業界全体はどのように進んでいくのだろうか。専門家が解説する。 セブンを迎え撃ち ファミマが沖縄で伸び続ける理由

セブンを迎え撃ち ファミマが沖縄で伸び続ける理由

沖縄に訪れたことのある人ならご存じだろうが、街でよく目につくコンビニといえばファミリーマートだ。30年近く前にエリアFCとして設立された沖縄ファミリーマートの戦略が功を奏し、今や沖縄では不動の地位を築いている。その取り組みとは――。 セーブオンのローソン転換 トップが語る狙い

セーブオンのローソン転換 トップが語る狙い

中堅コンビニエンスストアのセーブオン(前橋市)は2月1日、ローソンとメガフランチャイズ契約を締結し、国内の全店をローソンに転換すると発表。全国規模の大手チェーンへ転換する背景は? そして消費者にはどのような影響を与えるのか? 両社のトップが会見で語った。 インバウンドに沸く沖縄の小売業、しかし課題も

インバウンドに沸く沖縄の小売業、しかし課題も

訪日外国人数が過去最高を記録し、インバウンド消費による好況が小売業界に到来している。特にアジア地域からの大型クルーズ客船が寄港する沖縄ではその勢いが強く、スーパーマーケット各社の業績も伸びている。しかし今後の課題も散見されるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

アイティメディアからのお知らせ

SpecialPR

SaaS最新情報 by ITセレクトPR

あなたにおすすめの記事PR