高齢者の自動車暴走事故はなぜ起きるのか ボルボの「世界的第一人者」に聞いた:「ながら運転」の罰則強化など政府も本腰(1/2 ページ)

池袋の自動車暴走事故から7カ月あまり。11月9日にはTBS系のJNNの取材に対し、暴走していた車を運転していた飯塚幸三容疑者が「安全な車を開発するようにメーカーの方に心がけていただき、高齢者が安心して運転できるような外出できるような世の中になってほしい」と発言し、物議を醸した。

一方で政府も自動車事故への対策に本腰を入れている状況だ。12月よりスマートフォンや携帯電話を操作しながら運転する、いわゆる「ながら運転」の罰則を強化した。『ながら運転』で事故を起こすと、人を傷つけなくても一発で免許停止処分となる場合がある。

さらに11月20日には、65歳以上の高齢者を対象に、安全運転装置付き車に10万円を助成する方針も打ち出した。加えて、国内で販売される新車に衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)の取り付けを義務付ける方針も固めた。歩行者に反応する自動ブレーキなど、国際基準を満たす性能を求める。

今後、安全運転装置付きの車がますます普及していくことは間違いないだろう。果たして最新鋭の車の場合、一体どのような形で事故を防げたのかは気になるところだ。

そこでITmedia ビジネスオンラインは、スウェーデンの世界的な自動車メーカー「ボルボ」で「Mr.セーフティ」と呼ばれているセーフティ部門の責任者ヤン・イヴァーソン(Jan Ivarsson)氏に独占取材を敢行した。同氏は30年以上にわたって安全というテーマに取り組んできた世界的第一人者だ。

ボルボは「自動車は安全な乗りものでなくてはならない」という理念のもと、現在では当たり前の装備となっている3点式シートベルトを世界で初めて発明し、近年では世界初の歩行者向けエアバッグを発明・実装した。また、「安全は独占されるべきではない」という考えから、こうした発明を自社で独占せず、特許を無償で公開していることも特徴だ。このように自動車の安全性を追求するボルボの戦略と、高齢者運転の実態に迫った。

ヤン・イヴァーソン ボルボ・カーズ・セーフティ・センター ディレクター シニアセーフティテクニカルアドバイザー。スウェーデン出身。チャルマース工科大学修士号(機械工学)。1984年にボルボ・カーズに入社。2014年よりボルボ・カーズ・セーフティ・センターのディレクター及びシニアセーフティテクニカルアドバイザーを務める。ボルボが掲げている安全な未来への指針「Safety Vision」の提唱者でもあり、入社から30年間、安全性に纏わる研究開発やボルボの安全運転技術の開発に関わる

ヤン・イヴァーソン ボルボ・カーズ・セーフティ・センター ディレクター シニアセーフティテクニカルアドバイザー。スウェーデン出身。チャルマース工科大学修士号(機械工学)。1984年にボルボ・カーズに入社。2014年よりボルボ・カーズ・セーフティ・センターのディレクター及びシニアセーフティテクニカルアドバイザーを務める。ボルボが掲げている安全な未来への指針「Safety Vision」の提唱者でもあり、入社から30年間、安全性に纏わる研究開発やボルボの安全運転技術の開発に関わる若者と高齢者とでは「事故の性質」が違う

――池袋では高齢者ドライバーによる悲惨な事故が起こりました。他にも日本ではこうした事件が近年よく取り上げられる傾向にあります。なぜこういった事故が増えているのでしょうか。

高齢者の事故は、日本に限らず、スウェーデンでもアメリカでも増えています。というのも、こうした国々では高齢者の人口が増え、高齢ドライバーの数も増えてきているからです。高齢者そのものの数が増えているため、事故の被害に遭う高齢者の数も増えています。

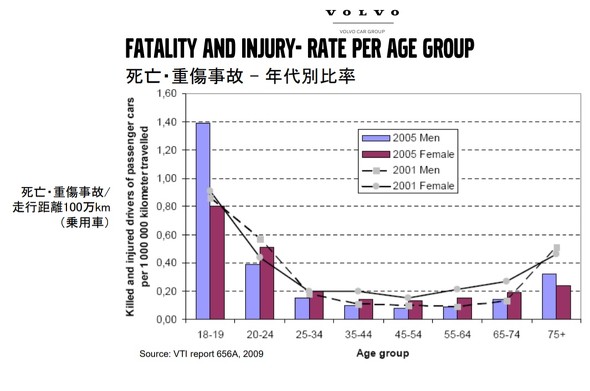

――事故の統計を見ると、事故の発生率そのものは10代が1番多く、次点に20代前半。後期高齢者の事故率はその次ぐらいにくるものをよく目にします。こうした傾向も世界的に同じなのでしょうか。

スウェーデンでも同じ傾向が見られます。背景が一緒なので、日本はもちろん、アメリカでも同じです。スウェーデンの走行距離100万キロあたりの死亡重傷事故に遭った人数のデータでも、10代が飛び抜けて多く、男性が女性よりもさらに多く、女性の1.5倍ぐらいになっています。

これは単に運転に不慣れだから、というのが主な要因です。こうした経験的な要素は年を経るにしたがって解消され、年代が進むに従ってだんだん死亡重傷率も低くなっていきます。しかし、あるところを境にまた上がり始めます。これも日本やアメリカでも同じような状況です。ところがボルボの調査によると、この10代20代の事故と、高齢者の方が起こす事故は性質が異なることが分かっています。

――どのような違いがあるのでしょうか。

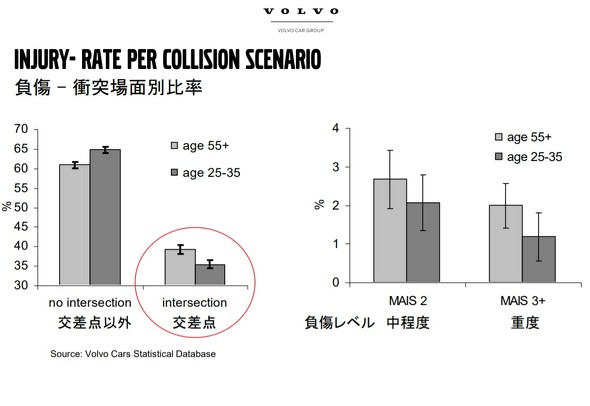

25〜35歳までの年代と55歳以上の年代とを比較すると、交差点以外の事故の数は25〜35歳までの年代のほうが多く、5%ほど高くなっています。ところが交差点の事故に限って見ますとこれが逆転し、55歳以上の年代のほうが25〜35歳までの年代よりも5%弱高くなっているのです。

なぜ交差点では高齢者のほうが事故を多く起こすのか

――なぜ交差点では高齢者のほうが事故を多く起こすのでしょうか。

この原因を突き止めるため、ボルボでは被験者を募った実験をしました。50人のドライバーに田舎の道と都市部の道20キロを実際に運転してもらうというもので、ドライバーの内訳は75歳以上が26人、残りの24人は対照群として35〜55歳の人に参加してもらいました。いずれも、過去にこうした実験に関わったことのない人たちです。こうした方々に目の動きを追跡できる器具を装着し、4つの交差点を選んで追跡を実施しました。

その結果分かったことが、4つあります。1つ目は、高齢者ドライバーのほうが車両の位置を把握するのに時間がかかるということです。これは高齢者の認知機能そのものが低下しているということなので、分かりやすいかと思います。2つ目は、(高齢者は)動いている物体にあまり注意を払わないという点です。そして3つ目は、老化で視野が狭くなっている可能性も考えられるということです。しかし、ここはまだ証明できていません。

4つ目が、高齢者のほうがドライバー心理として、他の車や歩行者の進路を妨げたくないという気持ちが強く働くようです。この結果、高齢ドライバーのほうが交差点で速度を低くして、安全を確認しようという行動が見られない傾向がありました。

――高齢ドライバーの方は長年のドライビング経験を信じて、「だろう運転」的になってしまい、交差点で速度を落とさないということなのでしょうか。

仰る通りです。これまでの経験が悪いほうに作用してしまっているわけです。しっかり反応できていたころの「大丈夫だった」という経験を、現在にも当てはめてしまっています。認知機能が衰えているにもかかわらず、間違った前提に基づいて運転をしてしまっているということです。ですので、交差点を通るときには急いで通過しようとしないで、これでもかというほどにスピードを落として入っていかないと本当はいけません。

――実験で交差点以外からも何か分かったことはありますか。

高齢ドライバーは道路に設置されているもの、例えば標識や標示などを見て自分の車の動きを把握しようとします。一方、若いドライバーは、歩行者や自転車、他の車といった、周りで動いているものと自分の車との相対的な動きを把握します。これは若くて認知機能も優れているからそのように対処しているからだと考えられます。

――こうした実験の結果、どのような形の運転支援が考えられますか。

まず一つ言えるのが、運転支援機能によって高齢者の移動手段の質を維持向上させることができるということです。スピードへの適応は運転者にとって難しいですが、車内カメラで運転者の行動を監視するようにすれば、運転者を支援して警告を発するのに役立つと考えています。

そして既にボルボをはじめさまざまなメーカーで実装されている衝突回避技術や自動操舵回避技術ですが、これを実装することで、特に交差点において、高齢者に限らず若いドライバーにも事故の回避に有効なことが確信できました。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング