「AI、このタスクお願いね」が現実に? 生成AIの発展系「AIエージェント」でできること

「ChatGPT」の登場から約1年半がたち、企業では生成AIの導入や活用が広がっている。業務課題の解決策や新規ビジネスに挑戦する足掛かりなど、さまざまな業界や用途で熱い視線が注がれている。

そうした中、ChatGPTの“次”として注目を集めるのが「AIエージェント」だ。生成AIや強化学習が専門の今井翔太氏(元・東京大学松尾研究室)は「生成AIの能力を拡張し、ほとんどの作業を完全に自動化する可能性を秘めている」と話す。

米OpenAIや米Googleからベンチャーまで多くの企業が生成AIの発展系として注目するAIエージェントとは何か、そして企業がAIエージェントを活用するヒントとは。今井氏が登壇した「デジタル戦略EXPO 2024 夏」(7月28日まで)の講演から一部をお届けする。

「AIエージェント」とは

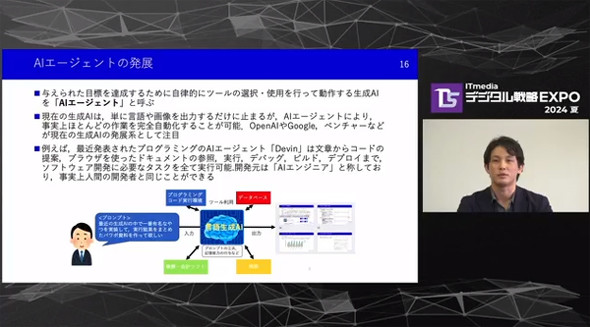

AIエージェントはさまざまな定義が存在するが、今井氏は「人間が与えた目標を達成するために、自律的に外部ツールを選択、使用して動作するAIのこと」と説明する。現在、ほとんどの生成AIは文章や画像の生成をサービス内で完結するにとどまるが、AIエージェントでは外部ツールを使用することでより複雑な作業をこなし、より高度な目標を達成できるようになる。

例えば、米Cognitionが2024年3月に発表したプログラミングが得意なAIエージェント「Devin」は文章からソースコードの提案、Webブラウザを使ったドキュメントの参照、実行、デバッグ、ビルド、デプロイまでソフトウェア開発に必要なタスクを実行できる。同社はDevinを「AIエンジニア」と呼び、事実上人間のエンジニアと同じことができるとしている。

現在は生成AIを使うときに人間が細かい指示をしているが、AIエージェントならその必要がなくなる。さらに外部ツールによって生成AIの能力を拡張し、ほとんどの作業を完全に自動化する可能性を秘めている。AIエージェントがビジネスに定着すれば、ビジネスとAIの関わり方がさらに変化するのは間違いない。

Devinのようにソフトウェア開発の領域では、既に限定的な範囲での完全自動化を達成している。それ以外の領域でも「タスク実行に必要な情報の大半がデジタル空間上で完結するタスクは、数年の間でAIエージェントが自動化できる可能性がある」と今井氏は説明する。

企業がAIエージェントを活用するポイント、そして未来における生成AIのあるべき姿とは――続きが気になる方は無料アーカイブ配信をチェックしてほしい。

「AIエージェント」の可能性を探ってみよう

今井翔太氏が登壇したイベント「ITmedia デジタル戦略EXPO」のアーカイブ配信をこちらから無料でご視聴いただけます。

- イベント「ITmedia デジタル戦略EXPO 2024 夏」

- 2024年7月9日(火)から7月28日(日)まで

- こちらから無料登録してご視聴ください

- 主催:ITmedia ビジネスオンライン、ITmedia NEWS

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

注目記事ランキング

今井翔太氏(元・東京大学松尾研究室)

今井翔太氏(元・東京大学松尾研究室)